濰坊楊家埠好玩嗎(濰坊楊家埠的由來)

《出游歸臥得雜詩》

宋 陸游

江村何處小茅茨,紅杏青蒲雨過時。

半幅生綃大年畫,一聯新句少游詩。

提起年畫,除了上次說到的撲灰年畫,在濰坊你還知道有什么類型的年畫?

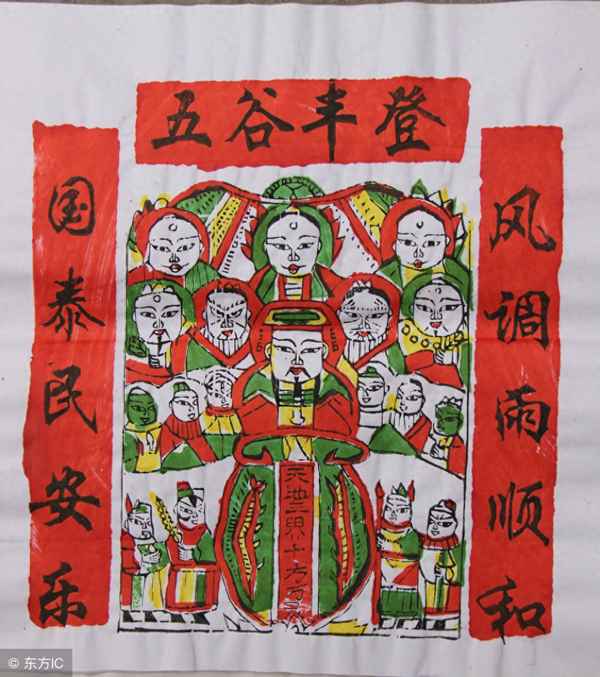

我猜,知名度最廣的應該就是楊家埠的木版年畫。

楊家埠木版年畫是流傳于山東省濰坊市楊家埠的一種民間版畫,它興于明初,盛于清代的乾嘉年間,迄今已有600多年的歷史。

關于楊家埠年畫的起源,還要從明洪武年間,即公元1368—1398年間說起。

由于楊家埠楊氏老譜早在明末已經失傳,道光年間所修的家譜里說楊氏先祖于明洪武二年由四川省梓潼縣遷來居于楊家埠以東的下店村,其后長支留原地,二支遷去了昌邑市楊家樓,三支遷去了平度市楊家圈。楊家埠人由川遷魯之前,在宋代四川的梓潼縣,楊氏先人就從事佛經雕刻,這樣就有了現在的楊家埠木版年畫。

(來源于:新華網)

明代隆慶二年后,楊家埠年畫藝人創立了"恒順"、"同順堂"、"萬曾城"、"天和永"等四家畫店。清代乾嘉年間,楊家埠木版年畫開始興盛,至咸豐年間達到鼎盛,一時間,當地出現了畫店百家、畫種上千的盛況,年畫人才輩出,楊家埠木版年畫曾行銷大半個中國。

1949年后,因戰亂而一度蕭條的楊家埠木版年畫枯木逢春,重新煥發了生機。

1979年,原濰縣政府成立了楊家埠木版年畫研究所,專門對楊家埠木版年畫進行挖掘整理、研究創新。

當然,楊家埠木版年畫之所以能夠興盛,并且和天津楊柳青、蘇州桃花塢并稱為中國木刻版畫三大產地,自然有其獨特的風格和智慧。

作為一種民間藝術,楊家埠的木版年畫必須能夠滿足且適應民間的要求。這就注定了其年畫的風格必須與老百姓的日常生活息息相關,必須要夠生活。

在封建末期,年畫的萌芽離不開老百姓的生活愿景。那時候的百姓還處在一種被統治時期,自耕已滿足不了生活需求,靠天吃飯的先輩們只能通過向神明許愿,祈求來年順遂平安。這時候手藝人的功夫就理所當然的受到追捧:通過一幅幅圖畫敬向天地神明求愿。

此外,在生活中,手藝人們也不甘于單單描繪心愿。各種富有生活趣味的圖畫也走俏民間,逐漸,版畫的種類也就愈來愈多。既有神話傳說、民間故事、小說戲文,又有避邪納福、祥禽瑞獸、風景花卉,還有時事幽默、風俗民情、百戲娛樂等。

楊家埠年畫的制作工藝別具特色。藝人首先用柳枝木炭條、香灰作畫,名為"朽稿",在朽稿基礎上再完成正稿,描出線稿,反貼在梨木版上供雕刻,分別雕出線版和色版。再經過調色、夾紙、兌版、處理跑色等,手工印刷。年畫印出來后,還要再手工補點上各種顏色進行簡單描繪,以使年畫顯得自然生動。

在2006年5月20日,楊家埠木版年畫經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

年畫不僅是年節一種五彩繽紛的點綴,還是文化流通、道德教育、審美傳播、信仰傳承的載體與工具;也是一種看圖識字式的大眾讀物;對于那類時事題材的年畫,還是一種百性喜聞樂見的媒體。

藝術源于生活。老百姓需要的,才是真正的藝術。