徐州景點地圖全圖-徐州景點地圖全圖圖片

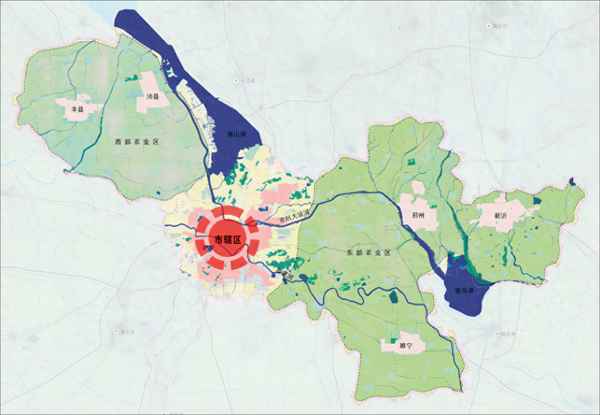

前段時間,徐州市人大常委會審議通過了《徐州市國土空間總體規劃》,對徐州國土空間用途進行了一系列安排。將徐州市行政轄區劃分為市域、市轄區和中心城區三個層次,計劃打造“山水交融、中部都市、兩翼田園”的空間格局,并將未來的發展目標定位為新亞歐大陸橋東端重要節點城市,以及淮海地區中心城市。

徐州是“古九州”中現存至今行政級別最高的三個政區之一,另外兩個是同為地市級的揚州和荊州。三州之中,位于蘇、魯、皖交界處的徐州是毗鄰省份最多,政區邊界最為曲折復雜的一個。

此類邊界曲折的政區形態不利于土地的集約利用,可能會成為國土空間規劃順利實施的一大障礙,更何況徐州與濟寧還在邊界劃分方面存在著一些矛盾糾紛,因此,了解徐州政區邊界的歷史演變過程就顯得尤為重要,那么,這種政區形態又是如何形成的呢?

政區概念上的“徐州”一詞,出自先秦典籍《禹貢》,指的是泰山以南、淮河以北、黃海以西的廣大地區,同揚州、荊州、豫州、梁州、雍州、冀州、兗州、青州一起合稱為“禹貢九州”。不過此時的徐州只是一個理論概念,秦始皇統一六國之后也沒有設置以徐州為名的政區。

漢朝在“禹貢九州”的基礎上,將全國分為十三個監察區域,徐州刺史部正是其中的一個監察區,轄地包括泰山以南,長江以北的楚國、廣陵國、泗水國、魯國、東海郡、瑯琊郡、臨淮郡等地。

隨著監察區長官逐漸掌握軍政大權,徐州這一區劃概念正式從理論步入現實,成為地方一級行政區,區劃范圍也是歷史最大時期。

東漢時期的徐州

在三國兩晉南北朝大分裂時期,各個政權只要奪得一點與徐州有關的土地,就會合并周圍郡縣組建一個新的徐州。因此出現了徐州、東徐州、西徐州、南徐州、北徐州等多個徐州共存的情況。

這么做的目的是希望在自己的統治范圍內集齊“九州”,以制造“一統九州”的假象。譬如,在徐州之外還出現了南兗州、北兗州、東豫州、南豫州等濫用“九州”之名的情況。正是這種濫用,使得“九州”威名消散,加之分裂帶來的政區面積縮減,以徐州為代表的“古九州”自此以后便成為一個普通的行政單位。

大分裂時期被切割的徐州

隋朝統一后清除了南徐州、北徐州等冠以徐州地名的政區,僅保留了淮河以北以彭城為中心的徐州,徐州政區的大概位置被固定下來,此后歷代徐州皆以彭城為中心。唐朝時期,在道州縣三級制下,徐州首次從一級政區降為二級政區。北宋后因黃河改道南下,徐州地區水患成災,饑荒頻發致人口凋敝,政區面積和行政級別不斷下降,到元朝時期僅為河南江北行省歸德府治下的一個三級政區。

明朝時期因建都南京,地處南北要沖的徐州憑借地理優勢被升格為直隸州,雖然政區面積依然十分狹小,但級別已恢復至二級政區。

清朝時期的徐州在省府縣三級制下,1733年被改稱為徐州府,政區級別不變,下轄銅山縣、邳州、沛縣、蕭縣、碭山縣、豐縣、宿遷縣、睢寧縣,政區面積達到隋朝以來的最大值,邊界特征已經和今天的徐州基本類似。清朝大一統時期確立的徐州邊界延續170多年,可以視為歷史演化的自然結果,1955年新中國所確立的徐州政區邊界也是在清朝區劃基礎上的細微調整。

清朝徐州

從漢朝到清朝,徐州地域或大或小,形態或長或短,西北東南走向的最終確立源自于清政府對黃河的治理。

黃河下游河段地勢平坦,常常因泥沙淤積而發生決口潰堤,引發黃河改道。南宋以前,黃河改道主要發生在現代黃河以北地區。

公元 1128 年,駐守開封的大將宗澤去世,接替他的杜充膽小怯弱,不敢同金軍正面交鋒,于是在河南滑縣李固渡掘開黃河大堤,試圖利用洪水阻擋金兵,致使黃河改道南下。

此后,黃河南下通過泗河,穿越徐州、宿遷、淮安后由淮河入海,這次改道被稱為“奪泗入淮”,持續了700余年,直到1855年,黃河因在河南蘭考決口而改道北上,注入渤海。

在黃河“奪泗入淮”后,河網密布的徐州地區成了黃河水患多發地,公元1300年到1850年的550年里,徐州地區有超過100次洪澇災害與黃河決溢有關。

然而,相對于徐州地區百姓的安危,朝廷更關心的是漕運是否通暢,應對水患的措施主要是“避黃保運”,相繼開鑿南陽新河、泇河等河道繞開徐州水患多發地,保證漕運的通暢。

清朝是徐州地區黃河水患最嚴重的時期,平均兩年左右即有一次,越來越頻繁的水患令清政府不得不高度重視黃河治理工作。首先,注重從黃河的源頭入手,通過探尋上游來水來沙的規律,有針對性的制定下游治理方案。

徐州水域環境

其次,引入法律法規建立治河監督體系。通過河工《考成保固條例》將責任分攤給黃河沿線的修、守官員。譬如,如果堤岸在修筑一年內發生決溢,則將管河、同知、通判、州縣等官員降三級調用,將分司道員降一級調用,總河降一級留任。

最后,調整黃河沿線的行政區劃。清政府在1733年將黃河沿岸的邳州、宿遷縣、睢寧縣等水患多發地全部劃入徐州府,將保固條例與政區調整相結合,打破行政壁壘,提高治河效率,如果因治理失事發生水災,也容易進行責任追究,避免各地相互推諉。

清朝的黃河與徐州

以黃河為中心從西北向東南傾斜的政區走向由此而來,如今徐州仍有廣闊的黃河故道,對黃河故道的整治和開發,也需要將這一河段納入同一個行政區內。這種政區調整方式可以視為“山川形便”原則,即將同一地理單元劃入同一政區。

原因相似的邊界調整還有徐州西北部的蕭縣和碭山。它們兩個在歷史上一直歸徐州管轄。1955年安徽與江蘇兩省進行轄區交換,江蘇把徐州的蕭縣、碭山劃給安徽,安徽把泗洪、盱眙縣劃歸給江蘇,洪澤湖因此成為江蘇的內湖,行政管理更加方便。

徐州東南部毗鄰宿遷市,兩地同處一省,邊界曲折是源于民便河、駱馬湖和新沂河等自然水系的影響,最為復雜的北部邊界主要受微山湖的影響。

微山湖是我國江北地區最大的淡水湖,因水生資源豐富而享有“日出斗金”的美譽,且濱湖地區地勢平坦、土壤肥沃利于農業生產,“西邊的太陽快要落山了,微山湖上靜悄悄”所歌唱的就是這個湖泊。

在歷史上的大部分時期,微山湖都是徐州的內湖,如今不僅是徐州與濟寧的市界,還是江蘇與山東的省界,以該湖為中心的劃界糾紛一直困擾著江蘇和山東。

徐州地區曾因早于江蘇其他地區解放,而被交由山東代管,1953年,江蘇省建制恢復之后,徐州被重新劃入江蘇,在兩省進行政區調整時,山東提出成立一個微山縣對微山湖進行統一管理。

1953年8月中央政府以微山、昭陽、獨山、南陽四湖湖區為基礎,將湖內純漁村及沿湖半漁村劃設為微山縣,劃歸山東濟寧管轄。

根據江蘇和山東兩省的劃界協議,微山湖湖面水體部分和微山湖以東地區劃歸濟寧微山縣,微山湖以西和徐州“以湖田為界”。由于湖田的多少取決于湖水水位的高低,因此兩地之間出現了一個模糊的動態邊界。

“以湖田為界”同樣產生了歧義,如果以湖田東側為界,那么湖田應屬徐州,如果以湖田西側為界,那么湖田將同微山湖湖面一樣隸屬濟寧。為此,在水位下降湖田增多的時候,徐州和濟寧兩地村民常因爭奪湖田而發生械斗,甚至出現人員傷亡。此外,山東針對微山湖進行的水利工程建設同樣引起了江蘇的不滿。

為解決微山湖帶來的兩地矛盾,1980年山東提出將徐州沛縣和豐縣劃入山東,或者將微山湖西岸沿湖第一排村莊劃歸山東,使微山湖成為山東內湖。江蘇方面則希望以微山湖內的衛河為界,將微山湖分為東西兩半,兩地各占一邊。

1980年11月民政部和水利部提出依據慣例,以湖中心線為界的劃界方案,但因山東堅持劃微山湖微內湖而無法實施。

在兩省長期無法達成共識的情況下,中央政府先是收回微山湖的水利工程管理權,交由治淮委員會統一管理。

而后在1984年4月做出最終決斷,“近三年來,發生爭議和械斗地段的群眾,以其居住的自然村為單位,連同以湖產為主或以湖產為主要生活來源的群眾和土地一并劃歸微山縣管轄,其中有的自然村的群眾不是以湖產為主要生活來源的,又不愿劃歸微山縣管轄的也可不劃,但這部分群眾不準再進入湖區經營湖產。”

微山縣

通俗的來說就是“哪里有爭斗就把哪里劃入山東”,除非該村不以微山湖謀生。山東為了實現將微山湖劃為內湖的目標,對規則進行擴大化解讀,將微山湖西側沿岸的38個村莊全部定義為“爭斗地段”,引起了江蘇的不滿。

經國務院研判,最終將江蘇沛縣楊堂、孫莊、東明村、西平村、大營、曹莊、王莊、大挖工莊、趙樓、趙廟、張莊、侶樓、龐孟莊、中挖工莊,共計十四個村莊劃歸山東微山縣。根據是否因微山湖發生過爭斗這種人為因素來劃界,使得微山湖地區的政區邊界更加破碎曲折。

新中國成立后,在很長一段時間內政區邊界都是沿用歷史習慣的模糊邊界,為了避免可能出現的邊界矛盾,1995年我國啟動了全國勘界工程,2001年正式發布《中華人民共和國行政區劃圖》,劃定各個政區之間的法定界線。但是在這次勘界中,微山湖地區的邊界仍有部分地區沒有插標立界。

目前,江蘇和山東兩地主要通過定期召開“魯蘇邊界微山湖地區穩定工作聯席會議”來加強兩地的合作交流,避免出現新的邊界矛盾,防止糾紛事件蔓延升級。

在《徐州市國土空間總體規劃》中針對曲折復雜的邊界問題,“協作”、“協同”是出現頻率最多的兩個詞匯。影響徐州政區邊界形態的微山湖、駱馬湖、洪澤湖,以及古黃河、新沂河等自然因素并不是獨立存在的,與上下游各地都有著密切關聯,

徐州國土空間規劃主張重新整合因邊界切割而支離破碎的地理單元,在資源開發、生態保護、旅游文化等方面打破行政區劃的限制,建立跨行政區的水土資源協作開發機制,產業協同發展機制,以及生態保護協作機制,從而提高水土資源利用效率,推動市場統一開放。

省際交界協同治理

除此之外,徐州國土空間總體規劃還提出要與毗鄰省份建立規劃會商機制,確保兩地在國土空間規劃階段就能做到協作協同,步調一致。完成跨界資源整合之后,共同向外爭取一些跨越省際的重大項目。所有這些規劃舉措,旨在放下歷史糾葛,共同構建跨越邊界的都市圈,并推動區域經濟蓬勃發展。

除了微山湖地區的政區邊界受人為因素影響較大之外,其他地區更多受河流和湖泊等自然環境因素的影響,與毗鄰地區并沒有太多歷史糾紛,因此具有構建區域協同的潛力。

例如,目前徐州與安徽省蕭縣之間的行政邊界已經日漸模糊,兩地正在朝著徐蕭一體化的方向發展。這也為徐州的跨省區域合作提供了成功先例,打破邊界,實現區域間的協同發展,也符合我國積極推行的城市群規劃建設。

作者:林子卿

參考文獻:《徐州市國土空間總體規劃(2021-2035年)》《近代江蘇政區研究》《論黃河水患與徐州城市變遷》《中央集權的簡約治理—微山湖問題與中國的調解式政體》《政區視野下的古九州名實演變狀況探析——以“徐州”為中心》《水環境變遷與徐州城市興衰研究》《論清初黃河治理的改革》