莫斯科特列恰科夫畫廊(哈爾濱俄羅斯畫廊)

疫情最瘋狂的時候,宅在家里我開始聽三聯中讀的《博物館觀看之道》。巫鴻、邵大箴、邵亦楊、張敢、賈妍等等美術界的權威輪番上陣,用聲音帶領我們欣賞了大英博物館、大都會藝術博物館、盧浮宮博物館、艾爾米塔什博物館等等博物館里的收藏。他們用專業的視角和平易近人的講解,大大縮短了我們與博物館之間的距離。

這是一檔最棒的引導我們無限接近世界名畫的音頻節目,它讓我認定,指導熱愛世界名畫的非專業人員欣賞博物館藏品,除了《博物館觀看之道》的老師們所用的方法,恐怕沒有他法。

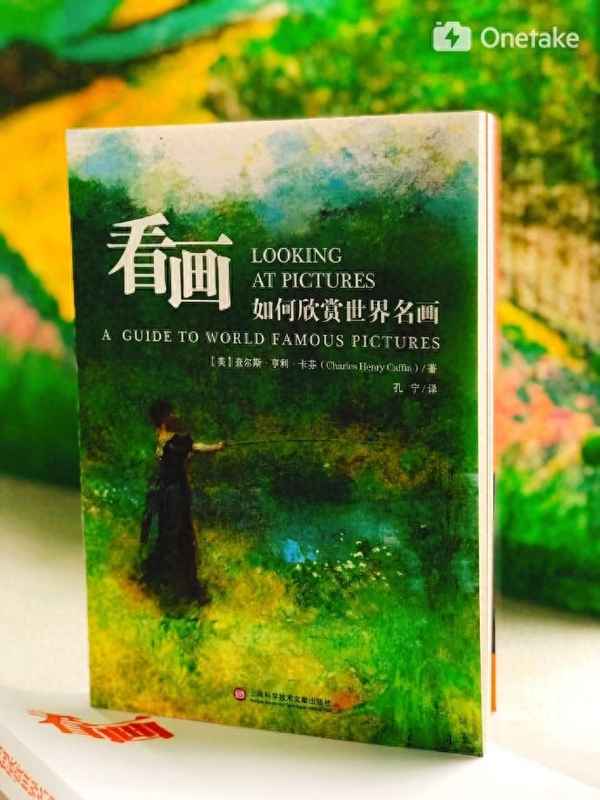

所以,拿到《看畫——如何欣賞世界名畫》一書后,盡管譯者是與我同游俄羅斯并一起沉醉于艾爾米塔什博物館和莫斯科特列恰科夫畫廊的好友孔寧,我還是默念道:美國人查爾斯·亨利·卡芬還能怎么解讀世界名畫?他又在100年前就離開了這個世界。

假如說,《博物館觀看之道》采用的是我們熟悉的灌輸式教學法的話,那么《看畫》的作者卡芬先生,則更愿意采納體驗式的教學方法。

現在,稍懂繪畫藝術的人都知道了透視法。可是,文藝復興時期的意大利畫家喬托為突破畫作扁平化的問題,給畫面以縱深感,可是花費了不少腦力,從而創新出了一個概念,"連續畫面"。所謂"連續畫面",用今天的語言來概述,就是從二維向三維進發的中間站,今天的人們大概無法想象,從"連續畫面"出發尋找到真正意義上的有著三維意義的"透視縮短",竟用了100年。什么叫"透視縮短"?卡芬先生建議《看畫》的讀者"將鏡子擺放在你可以將整個身體都能被看見的地方,當你躺下來的時候,你的身體長度看上去就在鏡子里面出現了透視縮短的情況",我真的按照卡芬先生的指點找到一面能看得見自己整個身體的鏡子,然后躺下……別說,瞬間我就領會了什么叫"透視縮短"。于是就想象,當另一位意大利畫家馬薩喬面前沒有一面能看得見自己整個身體的鏡子時,他是怎么感知到"透視縮短"這個概念并將這一發現用到自己的創作中的?可見,人類進步一小步多不易!帶著從卡芬先生那里習得的"透視縮短"再去欣賞第一位使用透視法的畫家馬薩喬的畫作《納稅銀》,這時,看到不僅僅是被畫家呈現在畫布上的故事,而是文藝復興時期畫家是如何殫精竭慮地用畫筆準確地留住他們對人對周遭對未知世界的思考的。

馬薩喬的濕壁畫《納稅銀》

雖然步履艱難,人類始終沒有停止過向前進。就繪畫藝術而言,從文藝復興時期到法國畫家米勒的橫空出世,又進入了一個新境界。米勒,法國巴比松畫家。以農民入畫的題材,讓米勒贏得了不朽畫家的榮譽。那么,在農村長大的米勒只是將生活中的所見呈現在了畫布上嗎?卡芬認為,不。"他之所以選擇這樣的線條去刻畫,是為了更好地向我們傳遞出他內心的那種宏大的情感",后一個"他"是米勒名畫《播種者》的主角。可是面對《播種者》,我們絲毫體會不到米勒畫筆下的線條有多了不起,卡芬說,來,像畫上的農民一樣動作起來……讀到這里,我真的如卡芬要求的那樣抬起腳讓身體前傾……在卡芬的引導下體驗了一遍播種者的播種動作后,不得不認可卡芬先生對《播種者》的解讀,亦即,米勒的線條不是隨意涂抹在畫布上的,他一定是對播種者的勞作和勞作時的心態有了深切的感知后,才下筆的,"一幅畫作的美感不取決于畫作的主題,而是取決于以什么樣的方式將這個主題表現出來",卡芬先生看畫,真是看到了實質。

當印刷術沒有發明時,要看一幅畫,我們必須面對原作。當印刷水平不像現在這樣貌似無所不能時,我們要認識一幅畫,應該去博物館面對原作。今天,印刷已經能做到纖毫畢現,也就是說,印刷品幾乎可以亂真了,我們還有去博物館看原作的必要嗎?

《看畫——如何欣賞世界名畫》從第十二章開始,從繪畫史一躍而出進入到一幅畫的縱深里,卡芬先生試圖帶領這本書的讀者從色彩、質地、氛圍、基調等方面理解畫作,幫助非專業人員嘗試用專業的眼光去欣賞世界名畫。

米勒《播種者》

這是《看畫——如何欣賞世界名畫》一書最值得推薦的部分。

包括三聯中讀的《博物館觀看之道》,專業人士都認定非專業的世界名畫欣賞者,只要了解一幅畫的背景、繪畫者的專業地位以及一幅畫的藝術價值,就足矣。也許是因為原著的書名為《教孩子欣賞名畫》的緣故?卡芬先生寫作《看畫》時完全沒有被"專業"一詞所禁錮,像面對美術學院的學生那樣跟他們聊色彩,聊質地,聊氛圍,聊基調……比如,在以美國畫家惠斯勒的代表作《白衣少女》為例講解色彩對一幅畫作的意義時,卡芬先生寫道:"像那位創作出《白衣少女》的惠斯勒,描繪了一個穿著白色衣服的女孩站在一張白色的地毯上,背對著一堵白色的墻壁,惠斯勒之所以選擇描繪這樣的場景,是因為這些事物在色彩之間的區別是非常輕微的"。這些事物,指的的女孩身上白色的衣服、女孩腳下白色的地毯以及女孩背后白色的墻壁,惠斯勒沒有選擇反差強烈的色彩來表現衣服、地毯和墻壁,是因為繪畫藝術發展到惠斯勒職業生涯的高峰期也就是19世紀后期,畫布、顏料等等繪畫材料的進步已經能夠幫助畫家處理非常輕微的色彩區別,而惠斯勒的能力也讓他非常有信心地在畫布上盡情體現科技發展的成果,亦即舍棄可能更為公眾接受的艷麗的反差強烈的色彩,而是追求色彩方面的微妙和諧。凝視惠斯勒的《白衣少女》,就題材而言,它怎么及得上我們在前文中提到的馬薩喬的《納稅銀》以及米勒的《播種者》,卡芬卻將用同樣的熱情來推介《白衣少女》,因為在卡芬看來,題材固然決定著一幅繪畫作品的藝術地位,但是,繪畫畢竟是一門用色彩、質地、氛圍、基調等等元素說話的藝術,所以,繪畫技術在色彩、質地、氛圍、基調等方面的點滴進步,都值得欣賞者反復把玩。而要把玩成就一幅偉大的繪畫作品的這些基本元素,唯有面對原作才能深刻領悟。為什么?卡芬說,看一朵花瓣像絲綢一樣的玫瑰和用手去觸碰一下那花瓣,我們的感受完全不一樣。回到《白衣少女》,惠斯勒極有信心地畫出的白色衣服、白色地毯、白色墻壁三者之間細微的差別又互相和諧的效果,是任何高水平的印刷品都無法再現的。

惠斯勒《白衣少女》

同樣頗難分享的,是一本摒棄了表面文章的談畫錄。卡芬的這本書,如前所述原書名為《教孩子欣賞繪畫》,但在寫作的過程中作者并沒有因此減料,而是有些費勁地"拖拽"著孩子走進名畫,難怪一些家長讀過中譯本后會給譯者這樣的反應:對孩子來說,它有些難。這從一個方面說明,我們的美育相比智育有些遲緩。而將"對孩子來說,有些難"這句話中的"孩子"換成"譯者",我想,也是成立的,我讀這本書的過程中,始終能感覺到只是愛好者的孔寧先生為準確譯出卡芬的意思,所做的種種努力。

為什么要死磕一本難譯的《看畫》?當年,一起去莫斯科一起去看特列恰科夫畫廊,我們幸運地遇到了一位深愛俄羅斯繪畫作品的導游小徐。聲稱一有時間就會泡在畫廊里的小徐,給我們講解每一幅畫時果然不僅限于背景、畫家地位和作品的藝術地位等的泛泛而談,他總是"揪"住一幅畫的構圖、光線、色彩等更專業的角度,侃侃而談。這時候,看上去有些油膩的小徐簡直太有魅力了。是這種狀態中的小徐打動了孔寧嗎?所以,他想像當年小徐教會我們欣賞特列恰科夫畫廊里的一些世界名畫一樣,用翻譯一本難譯的《看畫》來嘗試讓更多的讀者學會欣賞世界名畫。