銅山區有沒有千年古城鎮;銅山古村落

悠悠徐州古城墻

任傳志

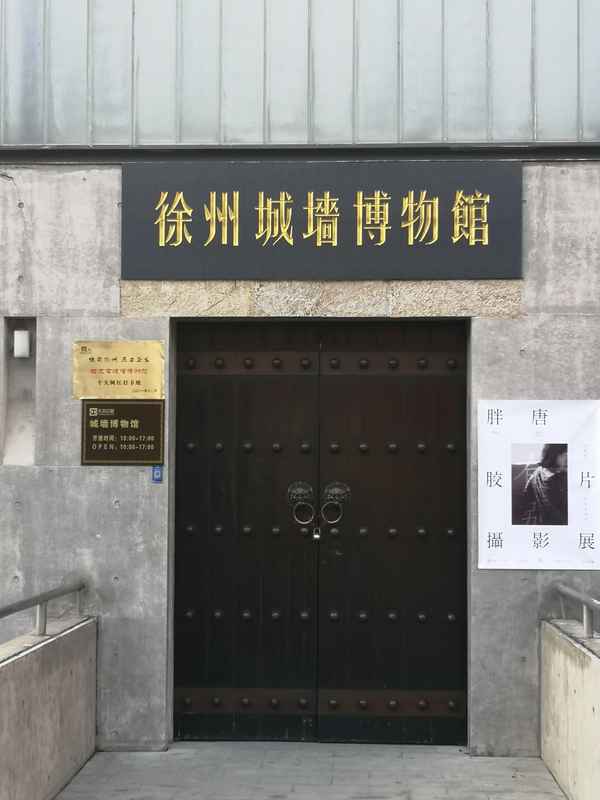

奎河北岸,回龍窩城墻博物館,實為我領略和感受徐州古城墻歷史文化的好去處。來到這里,喚起我上學時的一絲回憶,心中又有對雄渾滄桑古城墻的尊崇。

記得上世紀六十年代,我在公園巷小學讀書,上語文課時,老師教新字“墻”,解釋“墻”是用磚石、木板或土筑起的屏障,起阻隔、防止、隱蔽作用。老師進一步講解“墻”是人類走進文明社會的標志之一,在冷兵器時代,墻也是不可替代的防御性武器,宅居無墻不成院,房用墻承重分間。老師告訴學生,徐州城墻歷史悠久,快哉亭那有古城墻遺址,建議同學們下午放學可以去看看,加深對“墻”字的理解。

站在快哉亭城墻遺址下抬頭仰望,班上有同學會誦徐州古城墻兒歌:“城墻里,城墻外,城墻里面長棵菜。又好吃,又好帶,又好送人又好賣……”、“城門城門有多高,三十六丈高。騎白馬,挎大刀,城門底下走一遭。” 然而,沒有哪位同學知道,徐州古城墻僅留下一處遺址,它是在什么時候消失的。

以后讀美國記者斯諾《西行漫記》,書中記載毛澤東主席言:“記得我第一次到北方去的途中,游歷過這些地方……《三國》上有名的徐州城墻,歷史上也有盛名的南京古城墻,我都游歷過一次。”據傳毛澤東青年時曾在古城墻上信步,說明民國初期徐州城墻尚存在。

徐州古城墻哪里去了?若干年前逛快哉亭花鳥市場,我問城墻遺址下經營古玩玉器的店主,方知古城墻在1928年被拆除。徐州軍政當局劉峙認為,城墻有礙軍務必須拆除,便找銅山縣長劉炳晨(徐州城區屬銅山管轄),此人正為缺少教育經費發愁,聽到拆除城墻可以變賣墻磚,專門組成“變賣城垣委員會”,盡管拆除城墻受到老百姓反對,城墻還是被無情拆掉,僅剩一小段遺留,古城墻遭到破壞。劉峙以后曾當徐州剿總司令,淮海戰役國軍全面崩潰,人民解放軍勝利入徐州城,沒見拆城墻對他的軍務起到什么幫助作用,戰事結果一敗涂地。

年湮代遠,世事變遷,城墻失去過去的城防功能,可是有些城市保留下來的城墻,卻成為寶貴歷史文化遺產,十分惋惜徐州古城墻九十年前遭拆除,這是徐州城莫大的不幸和悲哀。然而,徐州古城墻另有奇特的地方,城墻疊城墻,地下的那座幸虧它沉睡泥土中,否則也會難逃劉峙們拆墻賣磚的厄運。

回龍窩徐州城墻博物館處,考古發掘的地下城墻露出一段50米真容。在沉式護欄天井里,城墻呈東西走向,墻的一角緩緩滴水沿墻體滲透,墻面青黛斑駁,長些攀爬植物和苔蘚,城墻已有六百多年歷史,其中埋地下約四百年之久,同快哉亭遺址地面上古城墻一樣的厚重。

地下城墻在回龍窩重見天日,博物館內的墻體和史料,再現徐州古城墻千百年來不平凡風雨歷程。

徐州西接中原,地處南北要沖,建城歷史十分悠久,自古便是軍事重鎮 ,由于地理位置重要,歷代軍民燒墻磚、壘土石、筑城垣,安保一方。

漢朝開國,劉邦的同父異母兄弟劉交,輔佐兄長打天下有功封楚元王,定都彭城后,以春秋城郭為基礎,擴大城圍,加筑城墻,那時的彭城墻厚壕深。多年前皇城大廈、金鷹二期和蘇寧廣場工地,發現西漢楚國和東漢彭城國城墻夯土臺基遺址,出土近千件用于軍事和生活文物,以及楚宮建筑材料,印證了古時彭城城墻堅固。東晉安帝義熙十二年,汴水暴漲城墻崩塌,南北朝劉宋王朝開國以前,劉裕為東晉大將駐守徐州大修城墻,酈道元《水經注》評價劉大將筑城墻“悉以磚壘,樓櫓赫突,南北所無”。南北朝陳朝陳宣帝太建年,大將吳明領軍隊攻打北周徐州,多日不破城,引來泗水灌淹攻城,城郭再次被毀。唐貞觀年城墻重建,城墻南門稱白門,宋代蘇軾《過云龍山人張天驥》有“病守亦欣然,肩與白門道”詩句。金朝金哀宗正大元年,文武雙全的完顏仲德大興壘石,徐州城墻與東晉劉裕筑城比擴大了規模。

歷史走到公元1352年,元末右丞相脫脫帖木兒親率大軍,鎮壓紅巾軍北方首領、蕭縣人李二反元起義,元軍抬炮百門轟城墻,徐州城盡毀,之后城建在了奎山一帶,改名為武安州。元朝倒去,明洪武年間廢武安城,遷回原址重建徐州城,城墻用磚石壘砌,周長九里,城高及底寬均為二丈三,頂寬一丈一,城門四洞,建有甕城,東曰河清門,西曰通汴門,南曰迎恩門,北曰武寧門,城墻外環護城河。

徐州城墻下邊有城墻,出自黃河之手。黃河之水天上來,滔滔河水浪裹沙,西部黃土高原流失的泥沙沖擊到下游,河床抬高,造成黃河頻繁決堤改道。黃河在河南濮陽決口幾十年以后,宋建炎二年,為阻擋金兵南下,在河南滑縣又人為扒開河堤,河壩東垮水呈扇形向東南多支并流。后黃河奪從魯地下來的古泗水入淮,主河道從此固定,徐州城西北東三面臨黃河,經常受到洪水泛濫肆虐。明萬歷年為防洪,在宋蘇軾帶領百姓治河修土堤基礎上,筑石堤護城。 明天啟四年,徐州城東南百步洪西的奎山塔沒有鎮住河妖, 奎山石堤崩潰,黃河洪水涌出,勢不可擋,滾滾洪水漫灌徐州城,泥沙淤城三年之久,明洪武年間從武安遷回原址的徐州城包括城墻被無情淤埋在地下,無奈城遷到城南二十里鋪。 明崇禎元年,徐州城黃水終于退去,此時城墻內外淤積泥沙已經達五、六米厚。時任兵備道唐煥主持在原徐州城上復建城,人稱崇禎城,城的規模及形制與地下明洪武城相重合,城墻東門、北門沿用舊稱,西門改名為武安門,南門叫奎光門。

清嘉慶年間,徐州筑城外城墻,城墻周長十四里半,民間有“五樓二觀八大寺,七十二庵布其中”之說。

博物館展陳的徐州古城圖覽,清晰可見城墻內街道整齊,以府衙和鼓樓為中心,大街向南延伸到南門,這條街是徐州城的中軸線,城墻內排列三條東西大街與軸線相交,此外在軸線西邊還有一條與之相并列的北門大街,從而構成全城街道兩縱三橫格局,在街道網格上分布著府衙、鼓樓、經歷司、徐州道和衛、都司暑、察院、府學、廟宇等,城墻東南隅有快哉亭,西南角城樓為燕子樓,城墻內建筑布局有條有道,許多街巷的名稱至今仍然沿用。

徐州古城墻歷經坎坷和磨礪,多次經受兵連禍結的考驗,兩次城遷,屢次水侵洪漫,還有過清康熙年間遭大地震損毀,幾經傾覆,幾經重鑄,古城墻無懼刀槍風雪驟急,發揮著護城的作用。悠悠徐州古城墻從歷史中走來,我覺得它有堅韌不屈、忠誠守護、意志剛強的性格特點。

從天井走上來,倚欄凝視地下古城墻,我想起班上同學誦的另一首兒歌: “城墻城門四面開,進門為城里,出門是城外……”。以這歌兒對標,公園巷小學在河清門城墻根后井涯,我家在東門外故黃河邊,每天挎書包上學等于進城去,在同學眼里,我雖然有個城市戶口,但不是居住城里的人家。因為徐州古城墻,過去人們習慣把城門內叫作城里,斗轉星移幾多年,城市規模不斷擴大,城里也就成為城門內主城區的代名詞。

在徐州城墻博物館仔細閱讀后記:“城頭硝煙散去,且拾取遍地金甲,不再聽黃水拍岸,又聞得槐花飄香。千年古城不僅留下故壘遺臺,也傳頌著騷客文人詩賦詞篇。山川風物,鄉土人情,城墻上下,城里城外,一幅幅尋常百姓的風俗畫卷,熟悉而又陌生……”