恒山懸空寺景點介紹—恒山懸空寺景點介紹視頻

北岳恒山,與我國山東省的東岳泰山、陜西省的西岳華山、湖南省的南岳衡山、河南省的中岳嵩山,并稱五岳,齊名天下。而修建在恒山絕壁上的懸空寺,更是一座遐邇聞名的古剎。我對這大山名寺,心向往久之。1990年山西之行終于有幸一游,了此心愿。

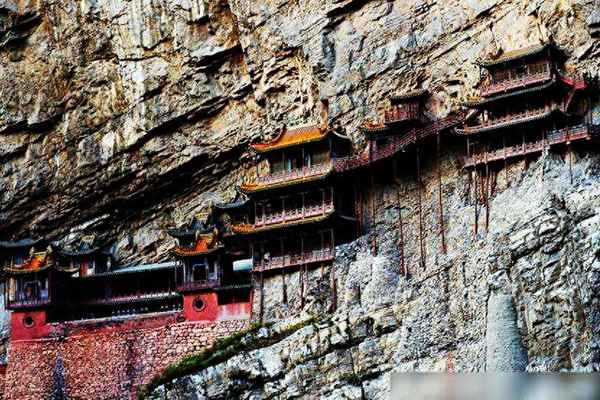

我是乘坐汽車從五臺山前往恒山的,在起伏的山路上顛簸了4個小時之后,便進入恒山山脈。此時山路險峻,車速也明顯地減慢了。只見車窗外的恒山群峰奔突,重重疊疊,氣勢博大雄渾,果然不負盛名。當汽車駛過500米長的金龍口隧道后,有人驚叫起來:“瞧,懸空寺!”聞聲望去,半崖峭壁上一個空中樓閣映入眼簾。遠遠望去,疑是仙山玉宇,走近仰觀,方知乃人間奇境。面對如此壯麗景觀,難怪古人發出這樣的贊嘆:誰鑿高山石,凌虛溝梵宮?

據史書記載,懸空寺是北魏后期修建的,距今已有1400多年。

我國的寺廟大都建在山上,而此寺卻建在斧削刀劈般的峭壁上。這是為什么呢?恒山文物管理所的所長介紹說,建造者大致出于這樣的考慮:建在山上風吹雨打日頭曬,日久年深,便會自然損壞,而建在這里,三面有山峰擋住風沙,背靠絕壁,雨淋不著,也不用擔心泥石流的襲擊,而日光的光照每天平均還不到3個小時呢!更重要的是,懸空寺扼于恒山要道金龍口,峽谷中一逢雨季,洪水涌來,波濤滾滾,席卷山谷,寺建在半空中,便會安然無恙。古人為建此寺確實是煞費苦心啊!他們的苦心沒有浪費,懸空古寺凌空絕壁千余載,至今英姿依存。

就近仰視,方知古人名此寺曰“懸空”絕非夸大其辭。你瞧,偌大的殿樓,三層九脊,樓體大部懸空,下面只有數根不及碗口粗的木柱就巖支撐,令人擔心它會隨時墜落,真是驚險之極!當地流傳著這樣一句民謠:“懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊”。這當然未免過于夸張,但懸空寺面對恒山,背依翠屏,上負危巖,下臨深谷,給人凌空欲飛之感,確實不負“懸空”之名。

到過懸空寺的人,都有這樣的感受:未登懸空寺,心早已先給懸起來了!如此險峻,古人如何建造?寺內的一座石碑上有一段有趣的記載:當年建寺,一些匠人聽說要在這絕地千尺的峭壁上造樓閣,紛紛搖頭。一位姓張的能工巧匠卻藝高人膽大,率眾承攬了這工程。他組織人把所用材料在山下加工好,再繞幾十里山路,運到翠屏峰山頭上,用繩索連人帶料吊下半崖,然后一斧一鑿,凌空施工,歷經千辛萬苦,終于建成這人間罕見的古剎。

據傳說,在懸空寺建成200多年后,唐代大詩人李白“五岳尋仙不辭遠”,慕名而來。這位詩仙置身寺下,仰望良久,竟不知用什么詩句來抒發感受,最后只在一塊峭石上飛筆手書斗大的“壯觀”二字。現在我們還可以看到詩人的手跡呢!

懸空寺像我國許多寺廟一樣,是一個建筑群,共有大小殿閣近40處,各種銅鑄、鐵鑄、泥塑、石雕像80多尊。殿樓的分布設置,在對稱中有變化,在分散中有聯絡,曲折轉回,虛實相生。登游時,一會兒鉆天窗,一會兒穿石窟,一會兒步長廊,一會兒跨飛棧,時上時下,如入迷宮,如臨仙境,險中有奇,妙不可言。

順著高高的石徑上攀十米,便進入寺門。穿過暗廊,是一處長不及10米、寬不過三米的長方形寺院。背崖處,有一排二層殿:下層原本是和尚食宿的禪房和作法事的佛堂,但因寺廟已專做旅游景點,卻看不到一個僧人,取而代之的是文物管理人員。上層是三佛殿、太乙殿和關帝殿。佛堂內供奉的木雕觀音,高不及一米,可據說卻是十分珍貴的文物。神龕雖小,但蓮花圍坐,飛龍盤頂百孔千雕,剔透玲瓏,果然格外精致。此外,脫砂的三世佛像和明代鐵鑄韋馱像,也都塑造得各具神態,堪稱珍品。

在這二層殿的脊頂,南北各起配殿兩間,高倚于巖龕,分別為伽藍殿、送子觀音殿、地王菩薩殿和千手觀音殿。在千手觀音殿下的基墻上,鑲嵌著明代御史鄭洛過懸空寺詩碑。詩的最后兩句是:“憑虛頓悟心無住,好步禪關最上層。”

要步最上層,真需要有些膽氣。從北耳閣循北向上,就爬上了掛在斷崖絕壁的懸空飛樓。兩座三層樓對峙,中隔斷崖數丈,飛架棧道連接。這兒是懸空寺最為驚險之處,游人至此,無不戰戰兢兢,不敢俯視。我一踏棧道,似乎感到木板架成的棧道輕輕搖晃,真有若臨深淵、如履薄冰之感;壯著膽子向下一看,頓覺心跳加速,兩腿發抖。丟一塊石頭下去,良久才落入谷底。試想,此刻若樓塌人落,怕不粉身碎骨?

鼓起勇氣,走過棧道,手扶欄桿,仍然心有余悸,但卻可以分神觀賞一下峭壁上的景色了。只見石壁上開鑿了五處石窟,窟內鏤刻著形體高大的石佛,神態安祥,似乎看著人們的窘相而不由發出微笑。我自己也覺得有些可笑:懸空寺雖賴數根木柱支撐,卻千百年來安如泰山,何虞之有?

安下心來再看這三層飛樓,方見其雄偉秀麗:雖在千尺峭壁之上,建筑結構卻絲毫沒有偷工減料。三面考究的環廊,給人曲徑通幽之美感;層層疊架的屋頂,更增添了神秘兮兮的氣氛。斗拱飛檐,巧奇精絕。觀賞至此,就足以發出“此景只應天上有”的感嘆了。

懸空寺的三層九脊懸空寺飛樓,層層可登,依次可看到釋伽殿、三官殿、純陽宮、觀音殿和三教殿。其中三教殿竟將佛教教主釋伽謀尼、儒教教主孔子、道教教主老子供于一堂,堪稱一怪。

大家知道,佛教講求來世,儒教鼓吹入世,道教則主張出世。讓這樣三種截然不同的教義的始創者同享一爐香火,豈不是頗有些不倫不類嗎?但是,如果考察一下歷史,就會發現建寺者如此亂點鴛鴦譜也是有著良苦用心的。

在我國春秋時期,本是“諸子百家”并存,無所謂尊卑的。但是到了西漢,董仲舒的“罷黜百家,獨尊儒術”主張被皇帝采納后,儒家被尊為正統,后來發展為儒教。道家雖然也曾在竇太后時得寵,但時間極短。到了東漢時期,佛教傳入中國,隨著普建寺院薪俸者漸多。

三教并存,也曾相安無事了很久。但是后來隨著歷朝統治者的好惡,竟也使三教輪流翻著跟斗:一會兒尊儒,一會兒崇道,一會兒敬佛。更可怕的是,統治者一旦翻臉,便將其不欲者滅之而后快。如六朝北魏初時極其崇佛,國內遍地建佛寺,但太武帝拓拔燾忽然改了念頭,又下令毀滅佛法,焚毀寺院。那便是歷史上有名的“太武滅法”。可他死后,其孫文成帝拓拔浚又來了個“復佛法”,大肆恢復佛教,而使寺院較先前更加鼎盛。懸空寺便建于這一時期。建造者接受了教訓,干脆把三教之主全部請來,左右逢源,這樣不管當權者信奉誰,都不能到此輕舉妄動,寺院也就不會因為改朝換代而慘遭劫難了。看起來建寺者保護寺院之心遠比其信仰更為啊!

三教之主并列一堂,本來就很滑稽,再看看他們各自的表情,就更加令人忍俊不禁了。釋伽牟尼居中,是正位,當然是面露笑容,心滿意足的樣子。孔子居右,古時以右為尊,算是第二把交椅,但他卻噘著胡子,很有些忿忿不平相,像是在抱怨沒讓他坐在正中。這樣子不由讓人想起他奔走列國、謀求官職而不得的狼狽相。而居左的老子卻是泰然處之,流露著與世無爭的輕松表情。古代雕塑大師運用高超的技藝,傳神地表現出了三教各自不同的教義本質,形象生動,令人拍案叫絕。

從恒山歸來,我從一份資料中得知,我國最負盛名的明代大旅游家徐霞客曾于崇禎六年游恒山,登懸空寺。此老踏遍千山萬水,無數名勝過眼,但面對懸空寺仍然驚奇贊嘆道:天下巨觀。我想,這大概稱得上是最有權威性的評價了吧。