西開普省白人議員,西開普敦省可以獨立嗎

第三篇

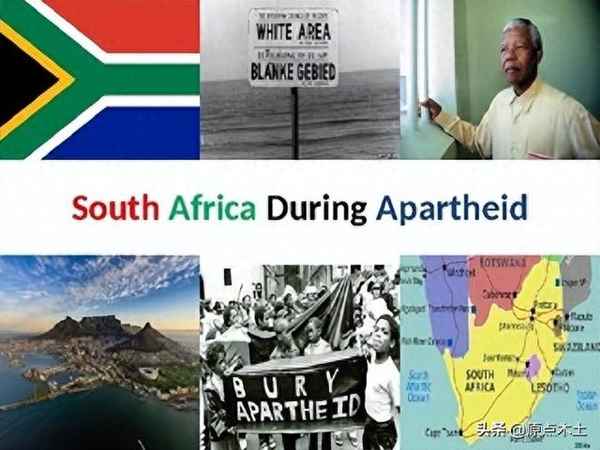

近日在非洲大陸的南非開普敦發生了一件讓人無法理解的事情,兩個黑人少年在泳池游泳遭多名白人圍攻。為什么在現今這個普遍明白種族歧視是不正確的時代里面還會產生這樣的讓人無語的沖突呢?現在讓我們一起來了解一下南非這個國家的南非種族隔離問題。

剝奪選舉權

1950年,馬蘭宣布打算設立一個“有色人種事務部”。馬蘭的接任者約翰內斯·格哈杜斯·斯揣敦剝奪了黑人和有色人種在開普省的投票選舉權。其上一屆政府于1951年向議會提出《代表分離法案》;

然而,四名投票者——哈里斯、弗拉克林、科林斯和艾德加·迪恩在法庭上質疑該法案的正當性,并得到統一黨的支持。開普最高法院支持該項法案,但由于上、下議院的聯合會議中有三分之二的議員被調去修改憲法的剛性條款,上訴法院推翻了最高法院的裁決,裁定該法案無效。

隨后,政府在1952年提出了《議會高等法院法》,賦予了議會駁回法院裁決的權力。開普最高法院和上訴法院宣布此項法案無效。

1955年斯揣敦政府把上訴法院的法官人數從5名增加至11名,新任命的法官都是支持民族主義的。同年,他們制訂了《參議院法令》,把參議院的席位從49個增加至89個,并且調整為能控制其中的77個席位。

1956年,上、下議院召開了一次聯合會議并在會上通過了《代表分離法案》,有色人種投票者從原來的普通選民名單被移至一份新的有色人種選民名單。投票后,參議院立即恢復到原來的規模。《參議院法令》在最高法院受到質疑,但不久前擴大的上訴法院都是支持政府的法官,因此支持該法令以及移除有色人種選民名單的法令。

1956年的法律批準有色人種選舉四名白人進入議會,但一部1969年的法律廢除了這些席位并剝奪了有色人種的投票權。由于亞洲人在此時不享有投票權,因此白人是當時唯一擁有選舉權的種族。

南非白人間的聯合

南非成為一個共和國之前,南非白人在政治上主要分為兩派:以荷裔白人(即阿非利卡人)為主的親共和主義保守派,以及英裔白人為主的和主義自由派,而兩次布爾戰爭的歷史遺留仍對一部分人產生影響。共和國成立后,亨德里克·維沃爾德總理立即呼吁英裔和荷裔白人改善關系,增進團結。

他聲稱目前唯一的分歧是是否支持種族隔離制度,民族分歧不再存在于荷裔和英裔白人之間,而在于白人和黑人之間。大部分荷裔白人支持所有白人站在同一陣線上,以保障自身安全;而英裔選民卻意見不一——很多人反對共和制,在納塔爾省形成了多數“反對”票。

后來,部分英裔人士意識到白人需要聯合起來,因為他們認為非洲其他地區的去殖民化趨勢正不斷增強并為此感到憂慮。當時的英國首相哈羅德·麥克米倫發表的講話“變遷之風”讓英裔白人覺得英國已經遺棄他們。更多的保守派英裔人士選擇支持維沃爾德首相;其余的人在糾結是否保留與英國的關系并對英國皇室保持忠誠,他們對英國與南非國籍之間的兩難抉擇感到惱怒。

盡管維沃爾德盡力將這兩個白人團體聯合起來,但是隨后的投票表明他只獲得了少數人的支持,也就是說很多英裔人士還是采取漠不關心的態度。所以,維沃爾德并不能把白人團結起來,英裔和荷裔白人之間的分歧仍然存在。

“黑人家園”

強迫遷徙,1960年代至1980年代初,政府實行“重予安置”政策,強迫人們搬到指定的“種族分區”。

數以百萬計的人被迫搬遷,受牽連的人群包括由于貧民區清拆計劃需要搬遷的人、白人農場的佃戶、所謂“黑點”(黑人在白人區擁有的土地)的住戶、住在黑人家園附近鎮區的工人的家庭成員、包括成千上萬西開普人在內(西開普被定為“有色人種勞工特惠區”)的城區“過剩人口”。

50年代最廣為人知的一次種族遷徙發生于約翰內斯堡,當時60,000人被迫遷至“索韋托”新城鎮(其名源于“西南部黑人居住區”的首字母縮寫)。

1955年以前,索菲亞鎮(地處約翰內斯堡郊區)是為數不多的幾個允許黑人擁有土地的城鎮之一,并逐漸發展成一個多種族共存的貧民區。隨著約翰內斯堡的工業發展,索菲亞鎮成了一群快速壯大的黑人勞工的安居之地,因為這里生活便利、臨近市中心,設有約翰內斯堡內唯一一個對黑人孩子開放的游泳池。

索菲亞鎮是約翰內斯堡歷史最悠久的黑人居住區,對于鎮上50,000名黑人居民而言,無論是其十足的活力,還是獨特的文化都具有實質的象征意義。盡管非洲人國民大會強烈抗議并吸引了世界各地的注意,但索菲亞鎮還是按照“西部地區遷徙計劃”于1955年2月9日進行了遷徙。

一大清早,全副武裝的警察將居民趕出家門,把他們的行李裝上政府的貨車,將居民運到離市中心13英里(19公里)的一個名為“米朵蘭”(意為大草地)的地方,這是政府在1953年買下的。米朵蘭成了新規劃的黑人城區“索韋托”的一部分。

而索菲亞鎮被拆除重建,成了白人居住的市郊,取名為“翠昂夫”(Triomf,在南非語中意指“勝利”)。這種強制拆遷的行動一直持續了幾年,遭殃的也不只是非裔人群。如在德班的卡托區和開普鎮的第六區,根據1950年《種族分區法》的規定,55,000名有色人種和印度人被迫遷至開普平原區各鎮。同樣根據《種族分區法》的規定,將近600,000名有色人種、印度人和中國人被迫遷移。

約40,000名白人也被迫遷居,因為部分土地由“南非白人區”變成“黑人家園”,而被趕走。

“小隔離法”,通過了一系列被稱為“小隔離法”的法律。第一部是1949年第55號法令《禁止跨族婚姻法》,嚴禁白人與其他種族的人結婚。1950年第21號法令《背德法修正案》(1957年第23號法令修訂本),禁止白人與非洲人、印度人或有色人種之間“非法的種族間交往”以及“任何違背道德或有傷風化的行為”。

除非有許可證,黑人不可以在“南非白人區”經商或從事其他職業。他們必須回到“黑人家園”并在那里營商和就業。交通和市政設施須分開使用——黑人巴士停在黑人巴士站,白人巴士停在白人巴士站。火車、醫院和救護車都是分開使用的。

由于白人病患較少,而且白人醫生偏向于到白人醫院工作,因此白人醫院的條件遠比常常病患過多、醫護人手不足的黑人醫院好得多。黑人不能在白人區生活或工作,除非他們持有通行證。只有享有“第十章”權利的黑人(二戰前移居到城市的人)可不受此規定的約束。一個通行證只允許通行到一個地區(通常是一個鎮),限制持證人只能到獲批的那個地方。

沒有有效證件的人會因非法移民而被拘捕和審判,隨后會被驅逐出境,同時該非法移民的雇主會因聘用非法移民而被告。警車會巡邏白人區,查捕沒證的黑人。黑人禁止在南非白人區雇用白人。

黑人和有色人種(混合)工人的工會早在20世紀初期就存在,但一直到80年代改革時才出現了一場大規模的黑人工會運動。在種族隔離制度下,工會是種族隔離的。

54個白人工會,38個印度人和有色人種工會以及19個非洲人工會。《工業調解法》(1956)規定禁止創立多種族的工會,并企圖把現有的多種族工會按種族拆分成獨立的分支或機構。

20世紀70年代期間,南非政府對白人兒童的人均教育資金投入是班圖教育系統(南非白人區的黑人學校的教育系統)的黑人兒童的十倍。1959年后,高等教育也分別在不同的大學和社區大學進行。

黑人家園里創辦了八家黑人大學,其中西斯凱(現在的東開普)的福特哈爾大學只接收母語是科薩語的學生。索托語、茨瓦納語、佩迪語和文達語為母語的學生被安排到位于特伏魯普的新成立的北方大學學院就讀,而另一家新辦的祖魯蘭大學學院專門接收祖魯學生。有色人種和印度人分別在開普和納塔爾有其對應的學校。

每個黑人家園控制其自身的教育、衛生和警力系統。黑人嚴禁買烈酒,他們只能買國家生產的劣質啤酒(盡管此規定后來放寬了)。公共長椅是種族隔離的。公共游泳池、一些人行天橋、電影院內的停車位、墓園、公園和公廁都是分開使用的。

白人區的電影院和戲劇院不允許黑人進入,而黑人區幾乎沒有電影院。白人區絕大部分的餐館和旅店不接待黑人顧客,除非是員工方可入內。按照1957年《教堂本地法修正案》的規定,嚴禁黑人進入白人教堂禮拜。

教堂是少數幾個不受相關法律約束、允許種族共存的地方。年收入360蘭特或以上的黑人須繳稅,但白人的納稅門檻是黑人的兩倍(年收入750蘭特或以上的白人才需要納稅)。然而,白人的稅率比黑人的要高得多。

農業用地以及很多價值極高的住宅用地。大部分黑人在“黑人家園獨立”時被剝奪了南非的公民資格,他們再也無法申請南非的護照。黑人很難滿足護照申請資格,而且政府認為持有護照是特權,不是權利,因此政府也并沒有給很多黑人印發護照。種族隔離制度已滲透在文化和法律中,并由大多數主流媒體牢固地確立起來。