北京鎮國寺遺址在哪(北京鎮國寺北街屬于哪個街道)

統和二十五年(1007) ,遼圣宗耶律隆緒下令于“七金山土河之濱”建新都中京,中京城的建立不僅標志著遼朝政治、經濟中心逐漸南移,同時也加強了遼宋間的往來聯系。作為五京之一,中京在遼代歷史發展中有著舉足輕重的地位。

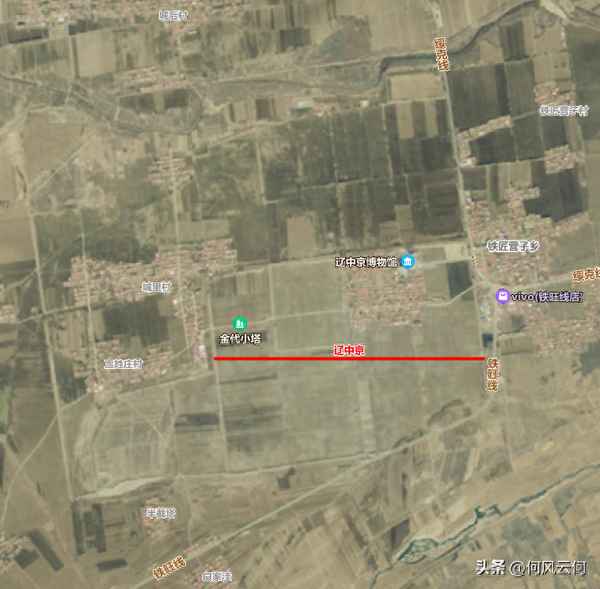

遼中京遺址位置

遼中京故城即位于內蒙古赤峰市寧城縣大明鎮古城遺址,其地處老哈河北岸的沖積平原之上。目前城址外城東墻、北墻基本無存,南墻東段被老哈河沖毀,僅西墻和南墻西段保存狀況稍好; 內城地表可見東、南、北三面城墻,西墻僅殘存部分墻體; 皇城尚保留有西墻、南墻西側和東南角樓等遺跡。遼中京城包括外城、內城和皇城三重城垣,城中心一條南北向主干道連接外城南門直到皇城大殿,兩側街道與建筑多東西對稱分布,整體布局規整有序,呈以南北向中軸線對稱的“回”字形結構。

遼中京復原圖

遼中京外城東西4200 米,南北3500 米,城墻墻基寬約11~15 米。開三門,均建于南墻之上,“南門曰朱夏門”,“東南曰中和門”,又據《三朝北盟會編》所載,“既又執手于中京景昌門外之邸中”,可知西南門曰景昌門。三門中僅朱夏門建有正方形甕城,邊長約60米。城內街道呈對稱分布。中央干道南北走向,寬約64 米,兩側各有三條南北向經路; 另有五條東西向緯路與中央干道相交,居中的一條路面最寬,約15米,為東西向干道,五條緯路之間另發現數條未與南北干道相交的較短道路。中央干道兩側發現南北成列分布的廊舍建筑基址和排水溝,在排水溝旁還發現有可能為坊墻的石頭墻基。

城內出土的金飾

宋使路振記載,中京城“街東西各三坊,坊門相對”。而《元一統志》中記錄了中京城內的七坊,分別為豐實坊、虎臣坊、世恩坊、利通坊、貨遷坊、致用坊、勸善坊。項春松根據《李知順墓志》《耿延毅墓志》等資料考補中京城內另有“貴德坊”。故中京城內初建時可能設六坊,后增建兩坊,成八坊兩兩相對格局。

朱夏門以北約300米的長方形夯土臺基

朱夏門以北約300 米的中央干道上,保存有一處長方形夯土臺基,應為市樓基址。《王曾上契丹事》中記載中京城建有四座市樓: “曰天方、大衢、通阛、望闕。”根據中京城對稱的布局結構,判斷剩余三處市樓分別位于中央干道北部和東西向干道兩側。

現存遼塔旁建立的中京博物館

內城陽德門東南約500 米處現存一座佛塔,俗稱“大塔”或“大明塔”,塔為八角十三級密檐式結構,通高約80.22 米,塔東南為一處大型寺廟遺址。《元一統志》曰: “大定府東北隅豐實坊……感圣寺, 在大定府豐實坊, 有佛舍利塔。”文獻所載感圣寺與該寺廟遺址位置相吻合。

遼中京大明塔

陽德門西南約300 米處,經考古發掘發現有大型的遼代房基。路振《乘軺錄》載: “宿大同驛,驛在陽德門外,驛東西各三廳,蓋仿京師上元驛也。”《遼史》亦云: “大同驛以待宋使,朝天館待新羅使,來賓館待夏使。”陽德門外東南方位已證為感圣寺所在,故該處建筑基址可能即為接待往來使臣的驛館。

外城西南隅山坡上曾發掘一處寺廟遺址,與王曾所述“城內西南隅岡上有寺”相吻合。蘇頌《和游中京鎮國寺》云: “廟塔奚山麓,乘軺偶共登。青松如拱輯,棟宇欲騫騰。” 詩文中的鎮國寺位于中京城內的山崗之上,由于城內再無其它高崗,可證該寺廟遺址即為鎮國寺。

半截塔

景昌門西南約200米殘存一座佛塔,俗稱“半截塔”,經考古發掘,為遼宋時期較為典型的華塔 。朱夏門以南有一處宴飲射獵之所,名為南園,路振記述“園中有臺”。半截塔東約1000 米處曾發現有邊長近百米的建筑遺址,可能為南園所在。

現存的半截塔

內城居于外城中央偏北,東西2000米、南北1500米,一周均建有馬面,總數約60個,墻基寬約13米。僅開一南門,名陽德門。中央干道進陽德門后變窄,寬約40 米,在皇城以南約80米處向東西各分出一道,三道南北并行至皇城三門。內城中建筑數量較少,僅在中央干道東側80米和西側100 米處發現兩處建筑遺址,與路振“街道東西,并無居民,但有短墻,以障空地耳”之記述基本吻合。

如今的中京遺址已看不到多少痕跡

皇城位于內城北部正中,與內城共用北墻,平面呈正方形,邊長1000米,東南與西南修有角臺。南墻開三門,中曰閶闔門,兩側分別為東、西掖門。中央干道入皇城后稱御道,寬約8 米,通正殿,殿名未見記載,蘇赫提出正殿可能為圣宗行冊禮的昭慶殿。但是據《遼史》記載,太宗會同三年(940) ,“御昭慶殿,宴南京群臣”,故太宗時已設昭慶殿,位于南京,并非中京正殿。

內城布局

東掖門通武功殿,西掖門通文化殿。東、西掖門以北約80 米處各發現有一處建筑基址,發掘者推測為武功門與文化門所在。但考路振所述“自東掖門入,至第三門,名曰武功門,見虜主于武功殿……自西掖門入,至第三門,名曰文化門,見國母于文化殿”可知,東、西掖門與武功、文化門之間均另有一門,《遼史》中亦有“內三門”。自東、西掖門至宮殿約400 米,根據位置判斷,考古發現的建筑基址應為第二門所在,而武功、文化兩門應位于更偏北的位置。

遺址出土的牌飾

自遼代興建至明代廢棄,中京大明鎮城址歷經多次改建,目前地表尚保留有遼、金、元、明等四個時期的遺存 。《金史·太祖本紀》: “(天輔) 六年(1122)正月癸酉,都統杲克高、恩、回紇三城。乙亥,取中京。”金攻占中京后置中京路,仍以大明鎮城址為大定府治所。“海陵貞元元年(1153) 更為北京”,改中京路為北京路,于大定府置北京留守司。縱觀整個金代,大定府雖不再是首都,但作為京府城,仍是金代陪都之一,具有較重要的政治軍事地位。因此,金代大明鎮城址基本延續了遼代整體布局,并無大規模改動,僅在皇城內加筑一座邊長180 米的城堡,疊壓于遼代宮殿基址之上,具體位置不詳。

現存各個時代的遺址范圍

元初大定府“ 為北京路總管府”,至元七年(1270) “改北京為大寧”,隸屬遼陽行省,大明鎮城址由陪都降為遼陽行省下轄的大寧路治所。政治地位的下降在城址形制結構上有直接的體現: 遼代所建外城東、北兩道城墻被廢棄,加修內城墻,城址整體向西南收縮,改建后東西約3250 米、南北約3000米,面積較遼金時期縮減了1/3。

遼金元明各個時期城墻的疊壓

明朝洪武十三年( 1380) 于大明鎮城址置大寧府,隸北平布政使司,至洪武二十年(1387) ,改為大寧衛,“始修葺故城,奏置北平行都指揮使司于此”。大寧衛作為北平行都指揮使司治所,是明初北疆的一處軍事重鎮。根據遺存情況判斷,洪武二十年的整修,加固了元代外城城墻,沿城內西南高崗修筑一道弧形城墻,并于城南開鑿一周護城河。此外,明代曾在城址中部修建一長方形小城,東西530 米、南北620 米,內有長寬均約40米的建筑基址。據《明史》: “洪武二十四年四月,寧王府建于此,永樂元年遷于江西南昌。”推測該小城可能為寧王府舊址。靖難之役后,永樂元年(1403) 北平行都指揮使司遷至保定府,“以大寧地畀兀良哈”,其地逐漸為兀良哈三衛占據,大明鎮城址遂漸廢棄。