陽朔千古情表演時間-陽朔千古情表演介紹

要讀懂一個城市,除了到這個城市的邊邊角角、村村落落里去走走看看,還可以去看一些文化韻味十足的大型實景演出。

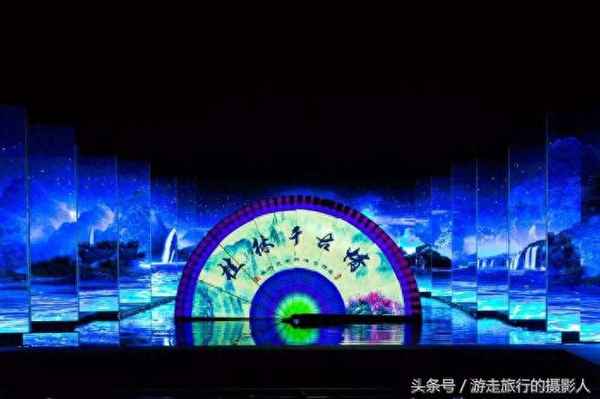

《桂林千古情》表演屬于整個千古情景區中重要環節,正所謂,你給我一天,我還你千年的表演。整場演出時間持續1個小時,演出分為《桂林傳說》、《大地飛歌》、《千古靈渠》、《漓江戀歌》以及最后的《尋找劉三姐》。

第一場《桂林傳說》在這片鐘靈毓秀的八桂大地上,亙古流傳著這樣一個美麗的傳說。 桂林的美景引來了邪惡的黑龍,導致生靈涂炭,瘴氣橫行。

在優雅的音樂中,女演員在男演員的背上、雙肩、手掌和頭頂上輕靈地跳著芭蕾舞,將芭蕾這一西方的高雅藝術糅進中國的傳統雜技里,雜技變得優雅浪漫,芭蕾變得驚險刺激,力與美、剛與柔給人以耳目一新的視覺沖擊。

伏波將軍和疊彩仙子從天而降,拯救黎民。。為保此地永久昌盛祥和,他們化作了山川河流,生生世世守護著這方水土。全息投影技術加上演員的賣力演出,引來在座的觀眾陣陣掌聲。

第二場:《大地飛歌》

桂林是個多民族聚居的地區,壯族、瑤族、侗族、苗族、彝族等少數民族在這里和睦相處,流傳下許多優美的舞蹈、動聽的歌謠。

每年的三月三,是廣西地區盛大的歌圩日,少數民族同胞相聚在桂林陽朔,用歡快的旋律、輕盈的舞姿表達對愛情、對幸福生活的憧憬和向往。

第三場:《千古靈渠》公元前221年,秦始皇統一中原后,揮師五十萬南征百越。秦軍一到達立即遭到百越的頑強抵抗,加上嶺南山路崎嶇,糧草轉運困難,三年久攻不下,以致秦軍遭受重創。為盡快打通運兵輸糧的通道,秦始皇命眾將士開鑿靈渠。北有長城,南有靈渠。秦軍歷經千難萬險,終于開鑿出了靈渠,實現了七分入湘三分入漓的偉大壯舉,溝通了湘江、珠江和漓江的交通,將先進的中原文化送到整個嶺南,助秦始皇完成了中國歷史上大一統的偉業。桂林從此便成為南通海域、北達中原的重鎮。時至今日,流淌了兩千多年的悠悠漓江水,依然用它甘冽的清流,潤澤著廣袤的嶺南大地。

精心設計的舞蹈動作,披上了現代科技和挑戰人類體能極限的外衣,聲、光、電、水的運用,中西歌舞、雜技、體育、武術的融合,刺激著觀眾的視覺、聽覺。不斷遞進的節奏仿佛帶領觀眾穿越到千年前靈渠開鑿的現場,感受開鑿靈渠的艱險與秦軍的無畏。

“桂林米粉節”每年都在興安舉行,很多人不知個中原委。其實桂林米粉就源于秦兵修靈渠。當時秦兵來到南方,即桂林市興安縣這個地方,水土不服,飲食不慣。勞動辛苦,沒有面食吃,身體垮了。一個叫秦英嫂的,就把大米磨成漿,蒸成薄塊,切成面條狀,秦兵看到熟悉的面條,就有了胃口,這就是桂林米粉的來歷。秦英嫂一家人在為修靈渠的士兵做米粉。桂林米粉在演出中被添上了濃重一筆。舞臺的布景,燈光的設置,無不如夢如幻,恍若身臨其境。

第四場:《漓江戀歌》一方水土養一方人,桂林這片神奇的土地孕育出許多傳奇人物,劉三姐就是其中家喻戶曉的一位。她是月光下聽風輕吟的百靈鳥,有著出口成歌的本領,她那優美的歌聲遍布山崗,讓鮮花為之綻放、云霞為之駐留。

尾聲:《尋找劉三姐》舞臺中全息投影出漓江的山水風光,劉三姐乘著高空飛毯緩緩飛來,衣袖舞動。劉三姐是古代民間傳說歌手,聰慧機敏,歌如泉涌,優美動人,有“歌仙”之譽。壯族地區最大的歌圩日“三月三”,又稱“歌仙節”,相傳是為紀念劉三姐而形成的民間紀念性節日。

演出在《只有山歌敬親人》的歌聲中結束,觀眾朋友都覺得意猶未盡,依依不舍地離開劇場。一個小時的演出,每一環節的安排很緊扣,猶如一部現場上演的史詩級大片,完全打破了藝術類型的界限,震撼了在場觀眾視覺和聽覺神經,從視覺、聽覺、情感等方面感受著血與淚、生與死、愛與情的震撼。看到了掩藏在八百里漓江山水下的八桂文化,伏波將軍、疊彩仙子、劉三姐、秦英嫂等人真善美精神都值得我們去學習。