汽車tier1與tier2的區別(汽車ti和tid的區別)

2019-11-08 16:11

比亞迪,正在成為汽車產業的Tier1。

電動化供應鏈,正在成為王傳福的另外一個“掘金機器”,而這,是一個萬億級的大市場。

比亞迪的電動化供應鏈業務,在純電動車型平臺開放戰略的加持下,開始高歌猛進……

(一)

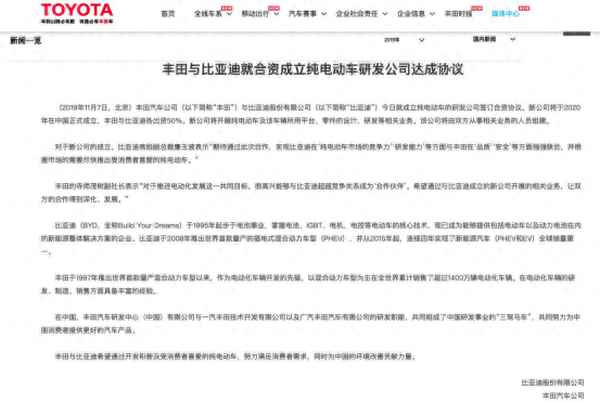

比亞迪將與豐田組建一家技術合資公司。

2019年11月7日,比亞迪再迎利好,該公司與豐田汽車的合作,進入到了一個新的發展階段。

是日,這兩家公司再度對外發布公告,將聯合組建一家50:50的技術研發合資公司,共同為中國市場打造掛豐田logo的純電動車型,包括SUV和轎車產品,以及車型相關的平臺、零部件等研發業務。

這家技術合資公司,在模式上與比亞迪與戴姆勒-奔馳所組建的合資公司騰勢類似,技術上完全對等,區別是車型使用豐田品牌,比亞迪負責電動車核心的平臺的研發,而豐田在整車工程、質量控制等方面發揮一家強勢跨國汽車巨頭的作用。

比亞迪高級副總裁廉玉波表示:“期待通過此次合作,實現比亞迪在‘純電動汽車市場的競爭力’、‘研發能力’與豐田在‘品質’、‘安全’等方面的強強聯合,并根據市場需求盡快推出受消費者喜愛的純電動車。”

豐田的執行副社長寺師茂樹表示:“對于推進電動化發展這一共同目標,很高興能夠與比亞迪超越競爭關系成為‘合作伙伴’。希望通過與比亞迪成立的新公司開展的相關業務,讓雙方的合作得到深化、發展。”

合資公司的成立,意味著豐田與比亞迪的戰略合作,從項目制開始向正規的公司制運作轉變;此外,合資公司的成立,意味著比亞迪與豐田在電動車聯合研發方面的合作,有望進一步常態化。

從7月19日宣布聯合研發產品,到11月7日合資公司落地,比亞迪和豐田只用了111天。

在整個新能源汽車市場哀鴻遍野之際,比亞迪與豐田的技術合資公司加速落地,也表明了這兩家公司,尤其是豐田對攻擊電動車市場的迫切心情。

另外一個值得引發關注的事情是,作為全球市值最高的傳統汽車巨頭,且已經聯手馬自達、鈴木、斯巴魯、大發、日野和電裝聯合研發電動車平臺的豐田,為何依然要選擇與比亞迪聯合開發純電動汽車?

而且,這樣的合資,完全是市場化的行為。

尤其是,對于豐田而言,比亞迪一定程度上是其在電動車領域里的競爭對手,與這樣的中國本土競爭對手的合作,將會極大地提升對方的品牌價值。尤其是使用對方的核心純電平臺打造車型,并掛上豐田自己的logo。

與此同時,當豐田和奔馳,兩家標桿型的企業,都做出了與比亞迪建立研發電動車合資公司的選擇之后,將會幫助這家企業順利地與其他的車企,復制上述合作模式。

在這樣的背景之下,要想達成如上合作,比亞迪一定提供了這些豐田所看重的、獨特的價值。

另外一個疑問是,對于比亞迪而言,將過去十幾年時間辛苦積累的電動化核心技術,向豐田、奔馳以及其他的傳統汽車巨頭開放,會不會沖擊自己家的電動車的銷量?這到底是基于一種怎樣的考慮?

在2019年的冬天,對于上述問題,牽手合作的車企,顯然已經想清楚了。

(二)

汽車產業的全面電動化,是核心驅動因素。

當時間來到2019年底,所有的傳統汽車巨頭,都已經意識到了汽車產業向電動化轉型,是難以阻擋的潮流,并制定了龐大的投資計劃。

轉變的速度實在太快了。

哪怕是在2017年11月,豐田內部都還有一種聲音認為,在現階段造電動車,幾乎難以盈利,強大如豐田也不能例外。

然而,豐田不能造出盈利的電動車,并不代表著其他人做不到。

在不同的價格區間,會有一些不同的市場參與者,具備豐田所不具備的能力。

比如,在25萬元以下的市場區格中,比亞迪的e平臺,擁有無與倫比的性價比優勢。在30萬元以上的市場,特斯拉Model 3能夠吊打BBA。

這些能夠做到的車企,在電動化的產業鏈中,都已經積累了十幾年。

對于豐田汽車而言,在這個電動化賽道上,問題一目了然。

其研發平臺的費用,將會顯著高于其在中國的“友商”。此外,豐田的電動車平臺,在短期之內,難以快速把量拉起來,這會讓研發的攤銷,產能折舊的攤銷壓力很大,同時讓供應鏈也很痛苦。

與比亞迪合作,在性價比競爭力上,是顯而易見的。

1. 整個純電動平臺的技術攤銷,可以忽略不計。

2. 供應鏈的采購成本,擁有極大的競爭優勢。比亞迪自有的一條龍的動力電池、電驅動系統、電力電子器件,已經具備了龐大的規模,自然,能夠以極有競爭力的價格供應豐田。

在整個電動化普及的初期,鑒于供應鏈非常不成熟,價格昂貴且一些供應商相當強勢,車型平臺開發投入大、周期長,當需要快速占領市場的時候,豐田作為一家傳統汽車巨頭,與比亞迪合作研發電動車,是符合邏輯的選擇。

此外,與比亞迪合作相關車型的同時,并不影響豐田開發自有的純電動汽車平臺,且可以在合作中借鑒比亞迪的經驗。

豐田章男的決定是果決的。

那么,比亞迪與豐田的合作邏輯是什么呢?

除了能夠獲得品牌上的背書之外,還需要回答兩個問題:

1. 對比亞迪自有的電動車業務,沖擊有多大?

2. 新業務的前景是否具備足夠的吸引力?

對于第一個問題,可以從多個角度來考量。

當比亞迪將自有的極具競爭力的電動車專有平臺和電動化供應鏈共享給競爭對手時,這就意味著“友商們”瞬間就可以獲得與比亞迪大致相等的成本競爭力,此外還將會疊加上他們的品牌、渠道和產品定義能力。

從這個程度上看,這將會令比亞迪品牌的電動車失去一部分的競爭優勢。

但是,這么做的好處也很明顯,這將會逼迫自有的乘用車業務,將競爭力核心向品牌、設計、產品定義、智能化、生態和數據上轉。

這么做的必要性在于,在智能電動車時代,機械部分在整車BOM成本上的占比,將會越來越低,機械相關的駕控體驗,對用戶體驗的占比也將會越來越低。

在這樣的趨勢中,傳統車企如果不進行商業模式的躍遷,繼續固守以制造利潤為核心的盈利模式,將會遭遇硬件毛利越來越低的窘境。

這也是為何,王傳福極度重視DiLink,要將汽車硬件平臺開放給全球開發者。

e平臺和電動化供應鏈的對外開放,將逼迫比亞迪自有電動車業務,進行能力體系的轉型,向新的競爭模式、商業模式躍遷。

這個邏輯,對比亞迪的電動車適用,對所有的傳統車企的電動車業務,同樣適用。

在智能電動車時代,傳統車企如果把重心放在電動而不是智能上,隨著時間的推移,將會在競爭中越來越被動。

第二個問題,e平臺和電動化供應鏈的開放,對比亞迪的誘惑力有多大?

這讓我想起了當初阿里系的支付寶和菜鳥網絡。

如果馬云當初采取封閉的戰略,就不會有今天的螞蟻金服和菜鳥網絡,同時也不能扼制微信支付的崛起。

王傳福的比亞迪,面臨的情況是一樣的。

在此時此刻,比亞迪的e平臺和電動化供應鏈,采取對外開放戰略,是有希望成為整個電動化時代的產業基礎設施。

雖然毛利可能不太高,但規模極為可觀,可以通過規模和市占率,獲得極好的商業價值。

在智能電動車時代,由于制造的毛利越來越低,產品定義、運營極大的概率會與硬件平臺脫鉤,汽車制造商與汽車運營商的身份也會脫鉤,汽車科技企業,沒有必要人人都造一個平臺,這無任何規模效應,但他們需要一個第三方的純電動開放平臺和有競爭力的供應鏈,這個事情,比亞迪不做,也會有別人去做,需求在這里擺著。

這相當于是一個純電動汽車的硬件“安卓”平臺。

2018年,中國汽車零部件突破4萬億元。當然了,中國的汽車零部件與整車的產值比例(簡稱“零整比”)大概是1:1。據中國產業數據,全球范圍內汽車的“零整比”約為1.7:1。

由此可知,中國汽車供應鏈的產值,隨著保有量的快速增長,還有很大的增長空間。電動化供應鏈的整體產值,將會占到整車BOM成本的30%,也會占到整個汽車零部件產業的產值的30%。

毫無疑問,這對于比亞迪而言,是一個難以抗拒的誘惑。

所以,王傳福選擇了開放e平臺。

好的戰略,需要對時代、對產業、對技術變革,有著深入的洞察。更重要的是,在大風起來的時候,你已經在那里了。

(三)

為了迎接電動化的浪潮,王傳福已經準備了17年。

因此,在短期之內,比亞迪這套玩法,并不是誰都可以跟進的。

在現階段,要想跟進比亞迪的打法,至少需要具備以下兩個核心能力:

1. 擁有極強的純電汽車平臺架構研發能力。

2. 擁有自主可控,且極具競爭力的電動化供應鏈,包括動力電池和三合一電機。

因為,這種商業模式要想成功,至少需要解決汽車制造商的幾個核心痛點:

1. 快速推出有競爭力的純電動產品。在“有競爭力”方面,需要在包括續航、加速性能等核心指標上,處于行業領先水平。“快速”,在整個電動化浪潮呼嘯而來之際,也是極端迫切的。

2. 具備成本競爭力。這對于所有的車企而言,都非常重要。能夠達到這個條件的,需要有龐大的電動車銷量作為基礎,規模越大,供應鏈的價格越具備競爭力。

3. 供應鏈的競爭力和安全性。一方面整個電動化核心供應鏈要完備,包括動力電池、電驅動系統要可控。另一方面,供應鏈的水平要達到業界一流水平,否則車企一定不會為此埋單。

如果拿這些條件一卡,就會發現,在市面上會有很多單項冠軍,但沒有全能選手。

比如,大眾的MEB平臺,在平臺上具備競爭力,但在動力電池的供應鏈上,依然不能解決核心供應安全的問題。

在歐洲,對LG化學依賴太重,時常被卡脖子。在中國,估計會對寧德時代形成很大的依賴。如果不能引入Plan B,將會很被動。

比如寧德時代,雖然在動力電池業務上很強,但他仍然不能解決車企整個電氣化供應鏈的問題,更不能解決車型平臺的問題。

比亞迪的優勢在于: 首先,自己有著成熟的純電動平臺架構——e平臺。 這個平臺,在續航上,有400km、500km、600km的方案,在驅動上,有40kw,70kw,120kw,150kw和180kw的方案,且支持單電機兩驅,前后雙電機四驅。

基本上可以覆蓋高、中、低不同市場的所有車型。

當然了,聽說下一代的e平臺,將會一分為三,分別覆蓋高端、中端和低端車型產品。

比亞迪的e平臺已經應用在比亞迪的王朝系列、e系列上;此外,應用在騰勢上的車型也即將上市,與豐田聯合研發的車型,也在快馬加鞭地推進中。

其次,比亞迪的動力電池出貨量位居全球第三,也是全球范圍內,截至目前,唯一具備整車研發經驗的動力電池制造商。

這使得比亞迪能夠更好地理解車企的需求,提升車型產品的研發效率。 更重要的是,比亞迪是以電池業務起家的,王傳福曾被稱為“電池大王”。

該公司在電池業務,擁有24年的研發歷史,在車用動力電池的運營上,擁有16年的歷史,乘用車的保有量超過70萬輛,商用車、電動大巴已覆蓋全球300個城市,擁有優秀的安全運營記錄。

在產能建設上,比亞迪計劃在2020年底,建成65GWh的動力電池產能。理論上,能夠滿足130萬輛電動車的配套需求。

最后,比亞迪擁有電驅動系統的核心器件——IGBT,并在商業化下一代電控核心器件碳化硅(SiC)。

功率半導體相當于電驅動系統的大腦,這個技術被為數不多的幾家汽車電子廠商所掌控。比亞迪是全球范圍內,幾乎唯一的能夠掌控IGBT、SiC全產業鏈核心技術的汽車制造商。

比亞迪在電動化供應鏈上的儲備是全方位的。

哪怕是特斯拉,截止目前,依然不能掌控動力電池、功率半導體這兩條核心供應鏈。

基于此,王傳福正在逐步構建一個擁有寬廣的護城河的商業模式。

在百年汽車產業變革的大幕開啟之際,王傳福的比亞迪是幸福的,他找到了自己的生存的方式。

但是,在2003年,當王傳福進入汽車產業的時候,迎接他的是嘲笑;當他說要造電動車的時候,別人認為是癡人說夢;當他收購一個破爛的IGBT廠子的時候,被人瘋狂地唱衰……

在鋪天蓋地的質疑聲中,王傳福堅持了17年。

所有命運饋贈的禮物,上帝早已在暗中標好了價碼。

百年汽車產業變革的大幕,正在開啟,全球汽車市場正處于血雨腥風之中,對于所有的汽車人而言,這是一次尤為艱難的轉型。

對于所有的傳統車企,在此時此刻都需要思考,自己的生存方式到底是什么?為了走向美好的未來,愿意付出怎樣的代價?

(四)

時代的變遷,給比亞迪帶來了機會。

當電動化時代逐步成為現實的時候,汽車制造業的游戲規則,正在發生深刻的變化。

在乘用車市場,每一家汽車制造商獨立研發車型平臺,以及自建核心供應鏈的時代,正在不斷地遭受挑戰。 這并不會是未來的常態。

在未來,只有幾家大的核心玩家,才會擁有足夠大的規模來支撐自有平臺和自有供應鏈。

在制造業,是嚴格遵循規模效應的產業,是一個嚴格遵循成本競爭力的產業,在這里面,沒有規模,就沒有競爭力。尤其是,隨著智能電動車時代的到來,硬件制造的毛利,將會呈現“斷崖式”的下跌,將會強化“規模效應”和“頭部聚集”。

另一方面,當出行運營、智能移動商業空間運營、Robo-Delivery、汽車互聯網等新的確定的商業模式出現的時候,汽車企業,也沒有必要固守著“制造”這個商業模式,渴望向新的領域進行商業模式的躍遷。

與此同時,這些擁有生態、數據和運營業務的“汽車運營商”,在一定程度上,將可以重新定義上游的供應鏈,讓車企淪為“代工廠”。

因此,將商業模式向下游進行延伸,是大多數汽車企業幾乎必然的選擇。

這就是比亞迪的機會,市場需要一家企業,能夠標準化、模塊化、低成本地做好汽車的硬件基礎設施。

對于王傳福而言,現在的e平臺,難道不是更加靈活的大眾MQB平臺嗎?區別是,比亞迪的e平臺,將會面向所有的車企、汽車運營商開放。

為了對外推廣e平臺,比亞迪專門成立了“國際合作事業部”,由前比亞迪汽車銷售公司總經理舒酉星負責上述業務。

據舒酉星透露,截止目前,他們已經與歐洲、美國的很多傳統汽車巨頭進行了密切接觸和深入探討了合作意向。

這并不讓人感到驚訝,在豐田和奔馳的背書下,更多跨國汽車巨頭follow這種合作模式,僅僅是時間問題。

最新的消息是,在今年的廣州車展上,比亞迪和戴姆勒-奔馳除了要發售全新一代騰勢,雙方還將探討下一步的戰略合作事宜。

令人驚訝的是,中國本土的汽車制造商卻極有自信,不知道他們是處于什么樣的考慮的,既不與大眾的MEB平臺合作,也不與比亞迪的e平臺合作,與此同時,電動車產品很一般,銷量很萎靡。

這是中國汽車產業最讓人感到神奇之處,像大眾-福特、寶馬-奔馳、通用-本田們忙不迭地合縱連橫,FCA和PSA火速兼并重組的時候,中國的車商們在行動上給人的感覺是,百年汽車產業的變革與他們毫無關系。

當然了,王傳福賣的并不是e平臺,而是動力電池和電驅動系統。

此時此刻,比亞迪已經化身為一個Tier 1。

e平臺,對于車企而言,是一個total的解決方案。此外,比亞迪所有的核心供應鏈,均可單獨對外銷售,也可以更好地被其他“友商”集成。

這使得比亞迪相對于其他電動化零部件供應商,具備了更加靈活的銷售方式,既可以賣整體解決方案,又可以單獨供應零部件。

在商業模式擁有其他競品所不具備的核心競爭力。

對于整車制造商,比亞迪開放e平臺和電動化供應鏈,顯然是一個好事,這為OEM們提供了一種新的可能性,這種新的合作模式一方面看起來是“壯士斷腕”,但也能夠逼迫車企放棄自己的短板,走出舒適區,打造新的能力,從制造企業轉型為科技企業。

但對于零部件供應商而言,更多的是沖擊,游戲規則已經發生了變化。

對于一些強勢的動力電池或電驅動供應商而言,在短期之內,他們確實并不需要為銷售問題而煩惱。

但是,隨著動力電池、電驅動系統優質產能供給的不斷增加,他們與OEMs的博弈能力將會不斷地弱化,擁有純電動開放平臺的比亞迪,差異化的競爭優勢會日漸凸顯出來。

更大的變化是,開放平臺模式將會改變整個零部件產業的商業模式和運營模式。

1. 零部件產品的毛利越來越低,將會是可以預料的趨勢,這會迫使零部件企業不得不擴大單品的規模和市占率,才能維持生存。

2. 零部件開發將會從原來的定制化向模塊化過渡,比亞迪的開放平臺,將使得一個零部件可以為不同的汽車制造商所用。這也將會迫使其他第三方零部件供應商,在開發零部件時,需要考慮兼容多個不同企業的車型平臺,盡量地能夠為更多車型所用,而不是單獨研發、單獨開模。這是汽車制造業研發成本居高不下的“罪魁禍首”。

當高通開發芯片的時候,必須要考慮到與所有的操作系統兼容,要與開發者工具兼容,盡量地擴大自身的應用場景,提升出貨量,才能降低成本,提升利潤。

汽車供應鏈,將會從原來的縱向一體化模式,轉變為依托幾個核心零部件進行橫向擴張的模式,才有可能走過低毛利時代。

零部件必須要進入開放平臺模式。如果轉型成功,零部件的商業模式將會變得更加性感。

這是一個翻天覆地的變化。

這不由地讓人想起了三星,一方面在手機市場上與蘋果激烈競爭,另一方面還在給對方供應顯示屏、內存等核心器件。

對于蘋果而言,除了強大的品牌溢價之外,生態和數據服務,已經日趨成為利潤的堅實組成部分;對于三星而言,賣手機的生意,并不見得比賣內存、賣顯示屏性感。

這樣的事情,也將會發生在智能電動車時代。

比亞迪的努力,也在促進時代的變遷。

(尾聲)

不可避免地,比亞迪將會成為一家具有競爭力的電動化Tier1。

整個汽車產業的格局,從供應鏈到產品,從市場到商業模式,都將會發生翻天覆地的變化。

王傳福和他的比亞迪,遇見了一個美妙的時代和一個美妙的商業模式。

希望所有的車企,在這樣的一個大時代,都能夠找到屬于自己的定位,一個擁有未來的定位。

責編:樊俊卿