色達旅游景點介紹,色達旅游景點介紹圖片欣賞

四川攀枝花“小色達”,600年歷史神秘古村,冬季反向旅游首選地

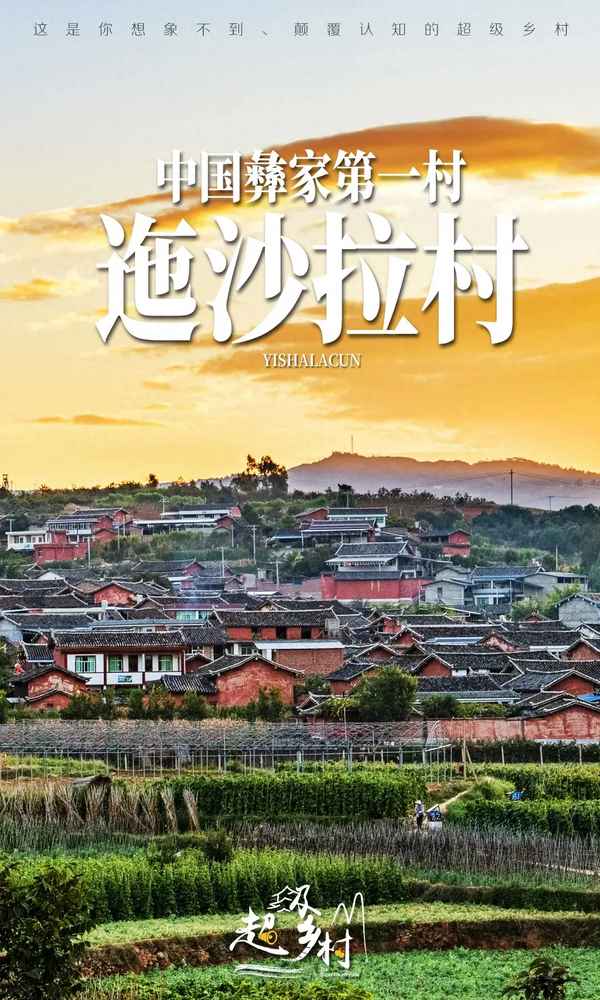

制圖@超級鄉村研究所圖源/仁和區融媒體中心

位于四川省川西地區的色達“五明佛學院”,這里因漫山遍野的紅房子,吸引無數的攝影愛好者和游客慕名而來,是目前川西地區非常受歡迎的熱門旅游打卡地之一。

其實在四川攀枝花的江畔,也藏著一個被稱為川南“小色達”的村莊,這里不但有成片的紅房子,同時還是中國最大的彝族自然村落,被稱為“中國彝家第一村”。

它以其獨特的彝漢融合文化、古樸的民居風貌和豐富的歷史文化遺存吸引著外界的目光。這個藏在深山中神秘又古樸的寶藏村莊,就是迤沙拉村。

圖源/仁和區融媒體中心

迤沙拉村位于四川省攀枝花市仁和區平地鎮,坐落在攀枝花南端江畔的大山深處,地處四川、云南兩省交界之地,是攀枝花乃至四川省的“南大門”,108國道貫穿其間,自古以來就是川、滇的重要交通樞紐。

由于地處江河谷區域,即便是寒冷的冬天,迤沙拉的日均溫度也在20度以上,冬季過來游玩小住非常合適。

制圖

迤沙拉村始建于明洪武年間,至今已有600多年的歷史。村名來自于彝語,意為“水漏下去的地方”。因迤沙拉所處的地形是喀斯特地貌,地表水不易積存,全部流入地下暗河,全村的生活用水都來自于這條暗河。

村子的形成與明朝的一次軍事政策有關。明朝初年,朱元璋派遣了一支30多萬人的龐大軍團,遠征云南,史稱“洪武開滇”。明朝政府在云南實施屯軍政策,其中,迤沙拉是一個主要的駐扎地。

圖源/仁和區融媒體中心

當時,士兵與當地的少數民族姑娘通婚,形成了一個個彝漢混血家庭。由于這些將士主要來自南京、安徽、浙江、江西等地,他們在傳承彝族傳統文化的同時,也延續了江南文化的精髓,使迤沙拉村產生了獨特的俚濮彝族文化。

俚濮中的“俚”指女性,“濮”指男性,“俚濮”就是勤勞智慧的女子和健壯勇敢的男子。

圖源/仁和區融媒體中心

全村面積34平方公里,目前全村共有518戶,人口2245人,其中彝族人口占總人口的96%,是中國最大的彝族自然村落。

迤沙拉村依山就勢而建,現存建筑多建于清康熙年間,有著獨特的徽派建筑風格,融合了彝族傳統民居風格與江南水鄉的特色。

民居多以土木結構的四合院為主,家家都有院落,一正兩廂,四合五井,白墻青瓦,高瓴飛檐。

圖源/仁和區融媒體中心

行走其中,看這精美的瓦當、工巧的檐牙、透雕的木窗……街巷幽深,木瓦房錯落有致,真讓人有種漫步于江南水鄉的感覺。

圖源/仁和區融媒體中心

迤沙拉村,有“張、起、納、毛”四大家族,他們的祖先是“洪武開滇”“屯兵戍邊”歷史事件的親歷者,也是與本土彝族文化融合的參與者,他們在迤沙拉的民族文化中留下了濃墨重彩的一筆。

四大家族享有“張家酒壇子、起家車輪子、納家包谷子、毛家筆桿子”的美譽。

張家酒壇子,是指張家人極高的釀酒技術,不論是用玉米還是大米,都能釀出美酒,深受當地人歡迎。

村中建有釀酒院落,游客在這里不光可以了解張家醇熟的釀酒文化,還能品酒飲酒,親自動手體驗調酒。

圖源/仁和區融媒體中心

起家車輪子,是說起家人頭腦靈活,腦袋像車輪一樣轉得快,生意做得好。

起家巷內著名景點就是百年老宅起家大院,這是一座江南民居特色的四合院,流火圖案的瓦當極具彝族文化特色,是彝漢民族團結融合進步的見證。

毛家筆桿子,指毛家人善讀書,舞文弄墨有一套,歷代耕讀傳家,是當地的文化大家。

納家包谷子,指的是納姓家族勤耕善種,以勞動發家致富,用雙手辛勤開墾荒地,發展生產,是村里種莊稼的好手。

圖源/仁和區融媒體中心

古樹觀景臺是來迤沙拉旅游的必經之地,它依照攀枝花文化名片——苴卻硯的形態設計建成,旁邊建有諸葛亮五月渡瀘喜得七星硯雕像,百年紅椿古樹四季常青,見證著迤沙拉歲月歷史和春秋流轉,在此可以縱觀迤沙拉村的全景。

圖源/仁和區融媒體中心

漫步在迤沙拉,耳邊時常傳來帶有江南絲竹韻味的音樂,這是村里的老人們用三弦、笛子、嗩吶等民間樂器演奏出的“談經古樂”。既有宮廷音樂的悠然婉轉,也有江南水鄉的小調韻味,深受民眾喜愛。

談經古樂是表達俚濮人宗教信仰、祭祀神靈、祈求上蒼賜予幸福的談經古樂曲,2009年被列入四川省非物質文化遺產名錄。

圖源/仁和區融媒體中心

游覽迤沙拉村,除了欣賞獨特的江南徽派建筑,見證深厚的文化底蘊外,還可以登上江大峽谷觀景臺,這里是“四川100個最美觀景點”之一,站在海拔1450米的玻璃棧道上,可以將江大峽谷壯闊的景色盡收眼底。

圖源/仁和區融媒體中心

當冰天雪地的冬季到來,迤沙拉卻是一副陽光明媚,賞花正當時的景象。每年11月至第二年2月,粉紅冬櫻花正在迤沙拉浪漫盛放,極致浪漫撲面而來,田間地頭、房前屋后,處處都有冬櫻花的身影,燦若云霞,美不勝收。

圖源/仁和區融媒體中心

近年來,迤沙拉村將豐富的歷史文化資源與旅游業結合,吸引了眾多游客前來參觀體驗。佇立在田野中的隱山嵐民宿,是迤沙拉的網紅打卡點之一。

圖源/仁和區融媒體中心

民宿專門為游客設計了網絡直播的區域、咖啡休閑區,提供會議、餐飲服務,有露天帳篷,夜晚可以觀看迤沙拉的璀璨星空。

圖源/仁和區融媒體中心

迤沙拉先后被評為“中國歷史文化名村”“全國民族團結示范村”“中國最美古村落”“十大四川最具保護價值村落”,這些榮譽無一不彰顯出迤沙拉村的文化價值。

在迤沙拉,你可以看到風光旖旎的景色,感受涼爽宜人的氣候,欣賞古老悠揚的談經古樂,觀賞熱情豪放的彝族歌舞,品嘗彝族風味美食、醇香撲鼻的葡萄美酒,與這獨特的俚濮彝族民族風情相遇,經歷一場溫柔的旅行。

圖源/仁和區融媒體中心

隨著當地旅游業的發展,迤沙拉從一個藏在大山深處的古樸村莊,成為遠近聞名的“網紅村”,吸引著眾多游客前來參觀體驗。迤沙拉也用嶄新的面貌,向世人展示著“中國彝家第一村”的魅力。

*部分素材來自網絡,版權歸原作者所有,如有版權問題請及時與我們聯系處理。

參考資料:

[1]《古韻 | 遇見迤沙拉》

[2]《風情 | 走近迤沙拉》

[3]《四川省攀枝花市迤沙拉民族村鄉村旅游發展的優化策略研究》

[4]《四川有個“中國彝家第一村”,被譽為攀枝花的“小色達”,沒有商業化非常巴適》

特別鳴謝:仁和區融媒體中心

色達,一個瞥一眼就能讓你感到心靈震撼的地方,應不應該永久關閉

色達縣位于四川甘孜州,這里有大小佛教寺院多達30多座,但要說最出名的還是喇榮五明佛學院,也就是大家熟知的有滿山遍野紅房子的地方。

五明佛學院位于色達縣的洛若鎮喇榮溝,這里海拔3900米,屬藏傳佛教的寧瑪派,佛學院前身為喇榮寺,始建于1980年,剛開始的時候只有小規模的講經院和禪修院各一座,只有30多名學員,到了1993年學員已經增加到了2千多人,有50多名經師。1997年,經國家批準,喇榮寺五明佛學院成立。

這是世界上規模最大的一所佛學院了。很多人認為,佛學院的學生每天就是念經,其實這里的課程很多,包括了顯教和密教以及公共文化課三大部分,包括了戒律、般若、竅訣等佛教課程,還有藏文、漢文、計算機、歷史等共同文化課,學制上分長期和短期進修,長期為6年,學生通過考試后,學院將授予堪布(法師)學位。

站在高處遠觀五明佛學院,藍天白云之下,密密麻麻的絳紅色藏式平房連綿幾公里,鱗次櫛比、錯落有致,這里住著三萬多出家的僧眾在此修行,每一幢紅色的小木屋都是他們的佳所,這里是信仰的佛國,是靈魂的棲息地,他們逃離世俗的喧囂,選擇避世修行,在這里可能一待就是幾十年,甚至一輩子,這里漫山遍野的紅就是一種治愈的顏色。

色達,一個清靜之地也開始成了旅游目的地。色達從來都不是景區,但旅游就是探險和獵奇,恰在317川藏北線上的色達佛學院本身就有一種誘人的神秘感,加上漫山遍野的紅房子,視覺沖擊太強烈了,在今天這樣一個旅游無孔不入的時代,成為網紅就是分分秒秒的事情,無數的旅人開始迷戀這個地方,快速成為川西的人文地標,有人稱它為“世界佛國中心”,也有稱譽“靈魂蘇醒的凈土”。

從2012年起五明佛學院開始被游人關注。那個時候的色達佛學院沒有什么限制,游客可自由出入,能夠到佛學院的任何角落,你想呆多久呆多久,沒有任何收費沒有區間車,秩序井然不吵鬧,還可以和當地僧人交流,可以參觀天葬臺,有點像到了印度和國外的感覺,人們在這里能體驗到藏傳佛教的神秘和心靈的震撼。

小編第一次去的時候是2015年,那時候的路面還不怎么好,一路顛簸,最初的感覺就是朝圣之路太不容易,住在佛學院里面的賓館,可以和喇嘛們聊天加微信,去看他們上課,參觀他們辯經的生動場景,還去看了天葬,在觀景平臺看完日落,然后看著滿山紅房子的燈一個個點亮,那個震撼至今難忘。

游人多了,色達也變俗了。遍及全國的旅游熱沖擊著每一個角落,川西更是炙手可熱的旅游目的地,要說稻城亞丁是川西最有名的自然景觀,那色達佛學院就成了川西最著名的人文勝跡,一說去色達,人們就知道說的就是一大片紅房子,各種旅游團、自駕者蜂擁而入,色達佛學院就像它的顏色,也成了名躁一時的網紅。

色達佛學院一度永久性封閉。蜂擁而至的旅游人群,對佛學院的佛事和教學活動產生了干擾和影響,更不能容忍的是有人將天葬臺拍攝的視頻傳到了網上,這有違宗教風俗,因此,從2020年開始,色達佛學院不再對外開放,一度傳出永久性關閉的消息,佛學院被封閉,游客不能進入寺廟區,讓不少沒來過的人發出了“錯過了就再也沒有機會了”的感嘆。

色達佛學院重新開放是無奈之舉?在人們認為色達佛學院已經永久關閉的兩年之后,色達佛學院又宣布重新開放了,這頗讓人感到意外,很多人認為,這是色達佛學院的無奈之舉,現在地方都把旅游業作為提振經濟的主要手段,色達是一個吸金的旅游亮點,如果沒有佛學院,那誰還來色達?所以重新開放只能是佛學院妥協的結果。

重新開放的色達佛學院其實縮水了。色達佛學院這次開放其實是有條件的開放,作為景區已經大為縮水,佛學院和天葬臺仍然關閉,開放的只有觀景臺和壇城,而且要提前兩天預約,線上能預定的只有縣城和洛若鎮出發的色達一日游,價格不低,而且只能參觀一小時。自駕游和自由行只能線下提前一天到色達縣城預約,還要到集散中心花錢坐往返的專線車去佛學院參觀,而且還限制時間,只能在山頂的觀景臺看看。

游客應該吐槽色達佛學院嗎?重新開放后的佛學院與游客的預期實在是相差甚遠,很多人長途跋涉上千公里來色達,就是想要近距離看看紅房子和僧人們的生活,還有天葬臺,但他們辛辛苦苦地趕到色達,卻只看了個寂寞,紛紛吐槽旅游體驗太差,色達真的該吐槽嗎?

色達適合遠觀而不是近看。色達佛學院本來就不是景區,也不收門票,所以并非靠盈利掙錢,實行嚴格的管理無可非議,一個佛門的清凈之地,清修參悟才是本源,所以色達是一個只適合遠觀而非近看的地方,站在觀景臺上瞭望,那些密密麻麻的小房子在陽光下照耀閃著紅色的光輝,這景觀已經夠美,對旅游者來說已經足夠了。

給色達留一塊凈土吧。色達的有限度開放,不讓進佛學院,不讓參觀天葬臺,說白了其實質就是不歡迎游客,讓游客知難而退,人家已經隔絕凡塵俗世,藏在這樣一個高海拔隱蔽偏僻的地方,蕓蕓眾生就不要去打攪了,給佛教清修人士留一塊凈土吧!

色達佛學院,一個只需瞥一眼,就能讓你感到心靈震撼的地方,是應該永久關閉呢還是成為對外開放的旅游景區,對此你怎么看,歡迎評論區留言。

歡迎關注慕士塔格的季風,讓我們一起去看世界。

再向川西行 | 之四: 色達,必達!

2021年10月14日,一個永難忘懷的日子,我們歡欣地踏上了向往已久、走馬川西的旅途。在一步三回頭的返程路上,我們堅定地許下諾言:川西,我們一定會再來!

也是丹桂飄香的金秋十月,也是“楓葉初丹槲葉黃”的斑斕時節,今年10月10日,我們再次開始了川西之行,這是一次曾經滄海的向往,是一次心靈之約的踐行。

色達,必達

這次再行川西,一個重要的動因就是圓夢色達。我們只能在色達佛學院的大門外徘徊,引頸張望,最終抱憾離開。當時我們悵然撂言:色達,必定再來!

色達縣城的金馬廣場。(拍攝:田文國)

通向。(拍攝:田文國)

色達五明佛學院,位于色達縣城以東二十余里的喇榮溝,始建于1980年,是世界上最大的藏傳佛學院,平均海拔3900米。

按現在的規定,參觀佛學院首先要預約,參觀時間限定一個小時,統一乘坐游客中心的大巴往返。

我們預約的時間是14號下午一點。上午游覽了色達縣城,參觀了色達地標——金馬廣場。下午準時統一乘車去佛學院。行駛四十多分鐘,大巴開上了佛學院山頂上的停車坪。不可思議的是,這兩天以來因為感冒與“高反”相交織,我一直頭痛不已,在車上還很難受,但到了佛學院一下車,癥狀突然就消失了,人頃刻神清氣爽、精神抖擻起來。我想,可能是兩次不遠千里執著而來,感動了佛國神靈,給予我的福報吧。爬上山頂觀景平臺,只見一座氣勢非凡,金碧輝煌的殿宇坐落平臺中央,經詢問得知叫“壇城”。壇城是佛學院最具代表性的一座三層多邊型建筑,在這里有著舉足輕重的地位,既是舉行祭供活動的道場,也是人們轉經的場所。第一層是回環廊道,裝置著金黃色的轉經筒,成群結隊的僧俗信眾及游客在地轉著經筒。第二層供奉著眾多的菩薩,是供人們轉經的地方,據說誰患有什么疾病,在這里轉一百圈就會“轉到病除”。第三層是一個四邊形的佛殿,據說里面安放著密宗塑像,一般不對外開放。

色達五明佛學院。(拍攝:田文國)

參觀壇城后,登上旁邊最高處的一座小平臺,頓時被眼前的一幕徹底震撼了!一片巨大的紅色海洋涌現在面前,整個佛學院的坡坡梁梁,溝溝谷谷,完全被重重疊疊,密密麻麻的紅色小木屋所覆蓋,紅色的海洋里,五顏六色的經幡在飛揚,輝煌燦爛的殿堂閃耀著神圣的金光。這就是超然于世,又聞達于世的色達五明佛學院。據說共有一萬多間房屋,在這里生活學習修行的僧侶居士最多時達五萬之眾。我反復指數了幾遍,整個佛學院由五面山坡一條山谷組成,綿延數公里,氣勢恢宏,爍金流丹,幾乎使人眩暈!

色達五明佛學院夜色。(拍攝:田文國)

可以想像,到了星光燦爛,萬家燈火的時刻,這里又該是怎樣的壯觀!文國和成湘于前一天晚上在外圍放飛了無人機,航拍了夜色下的佛國一幕。浩瀚的夜空下,璀璨的燈光從一格格窗戶間透出,映照著一間間錯落的紅房子,或明或暗,或隱或現,銀白、金黃、暈紅等光影,斑駁錯雜,在隱隱山巒間洇漫成一片巨大的光彩圖案,仿如仙山瓊閣,九天瑤池!有朋友見了直呼“震撼!像一只展翅飛翔的神鳥!更像一條騰空而起的翼龍!”

色達五明佛學院夜色。(拍攝:田文國)

望著這一片壯闊的紅色海洋,我在琢磨,為什么全都是紅色呢?包括僧侶的衣袍?后來了解得知,這里是藏傳佛教四大教派之一的“紅教”,而“紅教”修行者的穿戴為紅袍紅帽,僧舍理所當然也是紅色。

碧空如洗,白云悠悠。我們從山頂沿山坡向山下游覽,這面山坡最高最陡也最險峻。一條羊腸小道,寬不過一尺,崎嶇陡峭,可以看出原本就不是路,爬行的人多了,也就踩成了路。

紅色的小木屋依山就勢而建。據說是通過審批后,誰住誰建,一人一間,由修行者自己動手搭建。房子很窄小,像個集裝箱,一間緊接一間,擠擠挨挨,密如蜂巢,整體上卻又錯落有致,橫看成排縱成行。可以肯定,這里高度的土地利用率和房屋容積率,絕對排名世界前茅。房屋基本是片石與木條搭建的,粗糙簡陋。外墻一律刷著絳紅色的涂料,與僧侶們的長袍顏色一致。房頂蓋的是紅色塑鋼瓦,冬季保暖性差。陋室寒窗,青燈黃卷,“苦行僧”的苦是名副其實的。

我們貓腰躬行,收獲著滿眼驚喜,一路拍下了一幅幅綺麗壯觀的畫面。對房子里面的世界,我充滿了好奇,非常想進去一探究竟,但忌憚著佛門規矩,不敢造次。幾次從壁縫里向內窺視,里面好像貼了襯層,徒勞無功。也非常希望在房前偶遇一、兩位有閑的僧人,與他們小作攀談,但一路走來,只見房子不見人影。

走到半山腰才拐上了一條真正的路,從山下直通山頂的階梯天路,雖然依舊陡峭,但水泥硬化,寬了很多,不再趔趔趄趄。接近山底時,山坡平緩了許多,路邊見到一些公共設施,如取水房、廁所、洗衣處、小商店、垃圾站等等,消除了我心中一些疑竇。這里聚集了上萬的修行者,想像中應該是人來人往,熱熱鬧鬧,但沿途卻很少有僧侶走動,尤其是整個僧舍區,如人去樓空一般寂闃,可見修行者專心向佛,心無旁鶩。

下到山谷,一條清澈的溪流在平靜地流淌,不疾不徐,沒有浪花,甚至聽不到流水的聲響。這佛國的溪流,想必也看盡了人世間的紛紛擾擾,早已佛化,大徹大悟,變得心平氣和了。它蕩滌著人世的囂塵,洗禮著人們的靈魂,泛著圣潔的波光,柔柔地流向山外,默默地為外面的世界送去吉祥。

站在山下仰望,觀感與從山上俯瞰又不一樣。密密麻麻的紅色房子不再像鐵板一塊,鋪天蓋地,而是鱗次櫛比,排列有序,錯錯落落,起起伏伏,有了強烈的立體感和層次感,一切都生動起來。房屋線條分明,輪廓清晰,白色的窗戶、瓦檐,還有門窗上描繪和雕刻的精美圖案,都真實地呈現于眼前。透過那一格格窗欞,我們似乎可以窺見僧侶們的日常,唱誦、禪修、炊飲,神圣中透出煙火之氣,讓人感到佛國圣地的人間清歡。

色達五明佛學院內的僧人。(拍攝:楊成湘)

沿著谷底公路繼續游覽,這是這里唯一的一條主干大道,有公共汽車通行。路邊有很多小路通向兩邊山坡的僧舍區。因地勢平緩,這里有一些重要建筑,如佛殿、寺院、轉經堂、工作及生活設施等等。走在路上不時聽到有唱誦聲傳來,仿佛空氣中都飄浮著神圣的氣息。右邊的山坡上矗立著幾棟排列整齊的現代樓房,好像是公寓,顏色都是無一例外的絳紅與金黃。公路上來往的僧侶也相對多了起來,三五成群,有的手搖小經筒,神態自若,目不斜視;有的提著購物袋,滿載而歸,臉上綻著笑容。僧侶們若遇游人對他們拍照,便忙抬袖掩面,匆匆而過,也并無慍惱,平和自尊。

越往外走,兩邊山坡越舒緩,坡上的房子似乎也寬敞一些,不再那么擁擠。還有一些小房子正在搭建,可見這片紅色的海洋未來會更加壯闊。

在這片神圣的土地上,藏傳佛教文化與高原自然美景完美地融合在一起,構成了一幅壯美神奇的畫卷!有朋友很精辟地說,這里是“一座有顏色的城,一群有信仰的人。”是的,這里沒有外界的車水馬龍和燈紅酒綠,只有的信仰,簡單的生活,寧靜的世界。我想,凡是游歷過這里的人們,都會感受到這里強大的信仰魅力!如果心生倦怠或煩憂,來這里走走,定會被一種溫暖的力量所熏染,而重歸淡然與安寧,灑脫與豁達。

我們自由自在,不知不覺游覽了兩個小時,早已把時間規定忘到了九霄云外。虔游佛國,應得寬宥。沐著陽光,輕快走出大門。