醫藥行業的未來發展趨勢【醫藥行業未來發展趨勢好嗎】

(第六屆進博會)進博會收官,三大趨勢盤點醫藥未來

中新網上海11月10日電 題:進博會收官,三大趨勢盤點醫藥未來

作者 王夢瑤

第六屆中國國際進口博覽會落下帷幕,國際各大醫藥企業滿載而歸,從進博會上可以看到,數智化、低碳化、大康養成為國際醫藥發展大趨勢。

本屆進博會期間舉行的第六屆中國國際進口博覽會貿易投資對接會,共達成合作意向416項,意向合作金額約181億美元。醫藥企業斬獲頗豐,截至11月8日,強生醫療科技與30家中國主要醫院達成了合作協議;GE醫療達成意向及合作簽約超100單……從各大醫藥企業主推項目及簽約產品中,可以一窺行業發展未來,數智化、低碳化和大康養已成趨勢。

數智化發展成共識

不管是藥物研發,還是醫療器械創新,都必須抓住數字化轉型尤其是智能化發展機遇,本屆進博會上,數智化發展已成各大醫藥企業共識。

丹麥生物制藥公司諾和諾德首展了一款糖尿病自我管理一站式數字化解決方案“諾和關懷APP”,旨在為糖尿病患者提供智能化解決方案;同時在展臺打造了糖尿病智能關懷體驗中心,希望以數字化技術提升患者的健康管理能力。諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍向記者表示,中國已經成為數字科技的全球創新引領者,數字化在中國的發展潛力巨大。

美國醫療科技企業GE醫療為今年進博會帶來了近30款展品。“與往年不同的是,這些展品中有超過半數是中國智慧融合全球資源激發出的最新成果,數量是歷年之最。”GE醫療中國總裁兼首席執行官張軼昊說,GE醫療加大了推進全面中國生產的力度,幾年間越來越多的中國創新和中國智造逐步登上進博舞臺。

醫藥行業呼應“雙碳”目標

隨著中國碳達峰碳中和目標的逐步推進,越來越多的行業加入到“雙碳”行動中來,醫藥行業也在其列。

本屆進博會上,針對欠發達國家和地區缺電導致的基礎免疫缺失問題,盈康一生創新零碳太陽能直驅制冷技術系列疫苗冰箱,即使在43℃環境溫度下斷電后,也能使箱內溫度保持在8℃以下的時間達到120小時,遠超世界衛生組織對維持冷藏溫度72小時的規定。目前,該方案已進入80多個共建“一帶一路”國家和地區,每年服務4500萬兒童疫苗接種,每年可降碳10.95萬噸,有力保護當地生態環境。

阿斯利康在本次展會上也全面展示了在藥物研發、生產運營、商業模式等領域推動綠色可持續發展的成果。阿斯利康青島工廠將按照LEED Gold標準(或當地等效標準)進行設計和建造,通過太陽能和熱泵以及當地綠色電力獲取能源,推進區域綠色低碳發展。阿斯利康展臺上,“可持續市場倡議”中國理事會還宣布成立了健康系統工作組,該組由中國領先企業和跨國公司在華分支機構組成,致力于加速推進中國醫療健康體系的凈零轉型與可持續發展。

第六屆進博會期間,生物制藥企業阿斯利康展臺。阿斯利康 供圖

“大康養”成爭奪“藍海”

老年人口的增加使得健康醫療和康復養老需求日益增長,各醫藥企業也紛紛盯緊康養產業這片“巨大藍海”。

本屆進博會醫療器械及醫藥保健展區設置的健康養老專區,展覽面積達4000平方米,內容涵蓋養老康復及輔助產品、睡眠修復技術、營養保健食品等各領域,集中展示了全球醫藥企業的領先產品、技術和服務。

比利時希迪克有限公司聚焦老年人睡眠健康,展示了包括微高壓氧艙、脈沖磁治療系統、音樂助眠床墊、智能止鼾枕、睡眠呼吸初篩儀等數字化睡眠整體解決方案;盈康一生則提供了一套數智化老年體檢方案,提高基層衛生機構的服務覆蓋率及服務半徑,實現從醫院到社區到家庭的全方位養老健康服務。(完)

【行研】中國醫藥國際化現狀及未來趨勢分析

轉自:凱萊英Asymchem

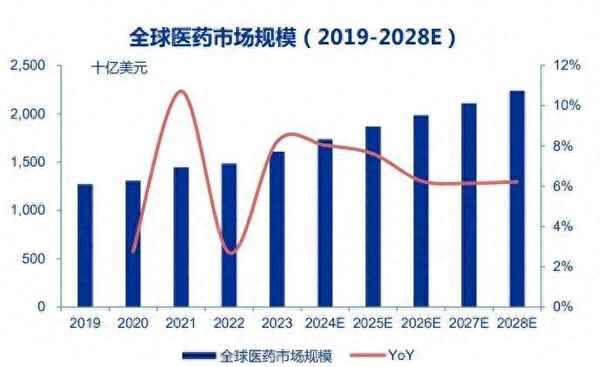

據IQVIA報告,2023年全球藥品支出約1.6萬億美元,2019-2023年復合增速6.0%。2024-2028年預計將以6.6%的增長率增長,2028年全球藥品支出將達到約2.2萬億美元。驅動支出上漲的因素包括藥品使用量增加、新產品上市、專利到期、生物類似物使用增加等。在全球化浪潮下,中國醫藥產業也積極投身全球化市場,成為全球醫療健康與創新研發的重要參與者。

將全球藥品市場分為發達市場和新興市場,前者2024-2028年支出增速預計在5~8%,后者同期預計增速為10~13%,但發達市場整體醫療系統更成熟、藥品可及性高,市場體量更大。

此外,2023年品牌藥在發達市場中占比為75.8%,新興市場中品牌藥的占比僅占18.9%,仿制藥占比超70%,所以仿制藥在新興市場仍占據重要地位。中國作為發展中國家,人均GDP位于全球中游水平,老齡化和出生率水平和歐美日韓等發達國家相當,醫藥支付端仍有大量未滿足的用藥需求。同時,我國新藥可及性當前為24%,相比美國(85%)尚有明顯差距和增長空間。

圖.全球醫藥市場規模(2019-2028E)

來源:IQVIA

從我國近年醫藥產品出口結構情況來看,我國依然是全球最大的原料藥生產和出口國。根據中國醫藥保健品進出口商會統計數據,2023年我國原料藥出口占西藥類的80.1%,出口量同比增長5.4%,但平均單價下降24.7%,幾大典型大宗原料藥以量換價現象尤其明顯,包括氨基酸及其衍生物、抗生素、維生素類等。

在產品結構上,我國原料藥出口從粗放型低端中間體向特色原料藥、專利藥等精細化高端產品轉化。目前,印度和美國依然是我國原料藥最大的出口市場。

在中藥領域,海外需求呈現增長態勢。2023年中藥類出口54.61億美元,產品以植物提取物為主,在藥品、膳食營養補充劑、食品等領域都有應用,出口額高達2020年1.5倍。

在制劑領域,從2007年華海藥業的奈韋拉平獲批成為首個通過FDA的中國制劑開始,我國由此打開美國制劑出口的大門。在產品結構上,主要以肝素、激素類、抗菌藥、青蒿素等為主。根據中國醫藥保健品進出口商會統計數據,2023年制劑出口63.13億美元,同比下滑4%,整體呈現量增價減態勢。

在生化藥領域,我國常規出口產品為肝素及其鹽,2023年生化藥出口金額38.48億美元,同比下滑35%,主要源于人用疫苗需求下降且肝素及鹽量價齊跌,目前,全球鏈正逐漸恢復,人用疫苗和肝素及鹽量出口也逐漸恢復。

圖.中國中西醫藥品出口情況對比

來源:中國醫藥保健品進出口商會

在技術門檻最高、出海最嚴苛的創新藥領域,中國在2023年交出一份滿意答卷。據不完全統計,2021年—2023年我國創新藥海外授權交易至少發生120起,合計交易金額近850億美元,僅2023年,國內就發生了近70筆創新藥License-out(對外許可)交易,已披露交易總金額超350億美元。2023年也被譽為本土創新藥出海元年,中國創新藥出海或將迎來新篇章。

中國創新藥企出海主要有兩種模式:一是自主出海。即中國藥企自主在海外開展臨床試驗,然后申報上市,獲批后銷售。二是借“船”出海,包括License-out等,即中國藥企把自己產品的海外或全球權益賣給海外企業,由海外企業負責后續的臨床開發、申報上市、生產和銷售等工作。

就借“船”出海模式而言,按照國外創新企業和跨國藥企合作模式,可以分為技術服務收入、管線轉賣取得里程碑收入、未來銷售分成、研發平臺整體轉賣以及公司整體轉賣等幾類。以上模式雖然形式不同,但商業實質是創新公司負責研發活動,跨國藥企負責資金投入及銷售活動,是雙方的分工合作。

對國內藥企而言,與海外大藥廠合作出海有諸多好處,比如大藥廠能共擔風險且提供臨床試驗和市場推廣階段的資金、市場渠道等資源。但與其合作也有眾多關鍵點要注意:首先是基于對公司戰略目標、研發能力和市場需求作綜合考慮,看是否支持自身長期發展戰略,如何保護自身知識產權,避免核心技術流失等。

另外在選擇合作的海外大藥企時,不僅自身需具備全球領先的科研實力以及獨特的產品創新性,也要深入了解潛在合作伙伴的情況,特別是管線布局以及企業整體戰略。

跨國藥企有自己的戰略方向,在不同的疾病治療領域有不同的布局,深入了解合作伙伴的業務范圍、市場戰略和企業文化,可以幫助雙方建立更緊密、更高效的合作關系。在合作協議中,很多條款細節需要特別注意,包括知識產權歸屬、經濟分成、里程碑付款等關鍵因素,需要提前做好法律風險評估和合規性準備,確保合作活動符合當地的法律法規要求。

表.中國與全球在創新藥領域的差距逐漸縮小

來源:平安證券

(轉自:凱萊英Asymchem)