臨床智庫—臨床研究數據庫有哪些

醫藥行業深度報告:挑戰與機遇

(獲取報告請登陸未來智庫www.vzkoo.com)

?“降藥價”是深化醫改的突破口

由于歷史等多方面原因,我國醫藥產品終端價格由藥企、流通商和醫院共同 形成,幾乎涵蓋了醫藥供應鏈上所有參與方。2016 年,國務院常務會議確 定深化醫藥衛生體制改革重點,強調“醫改已經進入深水區,把藥價作為突 破口。”針對我國原有藥價形成弊端,從藥企 端、流通端和醫療機構終端全 方位降藥價,分別相繼出臺針對藥企端的帶量集采和醫保準入談判,流通端 的兩票制,以及醫院端的零加成等降低藥價政策。

?當前降藥價的重心轉向藥企端

2017 年公立醫院綜合改革,全部取消零售藥品(中藥飲片除外)加成,破 除醫院以藥養醫頑疾;2018 年底,流通領域兩票制在全國全面落地執行, 破解流通環節中藥品層層加價的弊端;當前降藥價的重心轉向藥企端,帶量 采購和國家醫保準入談判,成為近年來降低藥企出廠價的重要政策手段,也 充分彰顯了醫保局作為我國醫療衛生最大買方和支付方的身份地位。

?國家醫保準入談判 :患者、藥企雙贏之舉

從 2016 年首次醫保準入談判開始,截止目前我國已經開展四次國家醫保準 入藥品談判。2016 年由衛計委主導,2017 年由人社部主導,2018 年國家 醫保局成立,后兩次由國家醫保局主導談判,基本延續每年一次的談判節奏。 不同于帶量采購談判,國家醫保準入藥品談判主要針對臨床價值高,但價格 昂貴的抗腫瘤專利藥,或是對醫保基金影響比較大的獨家品種,還包括近幾 年新上市的一類新藥。我們認為醫保準入談判是患者、藥企雙贏之舉,我國 人口基數龐大,基本實現醫保全民覆蓋,專利藥和獨家藥品種降價納入醫保 后,能實現醫保渠道快速銷售放量,以量補價;患者可以大幅降低自付費用, 提升藥物可及性。

? 帶量采購:總量控制 ,結構調整的關鍵一環

針對過評仿制藥的帶量采購是平衡各方利益的降價之策。藥企銷售端以價換 量、以量補價,弱化銷售,更聚焦創新研發;國家醫保局作為醫療最大支付 方的身份得到彰顯,醫保基金騰籠換鳥,為醫保藥品結構調整打開騰挪空間; 患者作為醫療最終需求方,受益最大。帶量采購對微觀企業是把雙刃劍,整 體上,集采品種國內市場規模將顯著縮水;同時也將為原有市場格局帶來較 大市場沖擊,原市占率高的藥企將受到市場份額和銷售量雙重下跌的挑戰, 但同時也為國內仿制藥企帶來國產替代良機。

? 國家談判體系下,國內藥企挑戰與機會并存

在當前醫保準入談判和帶量采購這兩種國家藥價談判模式下,國內藥企挑戰和機會并存。挑戰先行,真正全球性競爭來臨,國外制藥巨頭通過醫保準入談判搶占中國市場意圖明顯;國內醫藥企業估值體系面臨調整,帶量采購成 本控制為王,國內仿制藥公司估值未來逐漸向國外看齊;創新藥醫保準入談 判,進口藥降價入醫保,擠壓國內創新藥市場空間,但同時也為國內制藥龍 頭公司帶來強者恒強的機會。

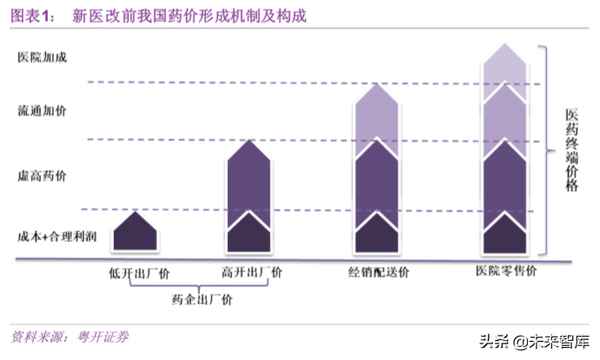

(一)藥價形成鐵三角:藥企、流通商和醫院

由于歷史等多方面原因,我國醫藥產品終端價格由藥企、流通商和醫院共同形成, 幾乎涵蓋了醫藥供應鏈上所有參與方。藥企是藥品的生產商,形成藥價的基礎價格—— 出廠價,包括藥企生產成本和產品利潤;流通商和醫院在出廠價基礎上,形成服務附加 價格,流通商經銷和配送服務加價,醫藥終端藥品銷售加成。

新醫改之前,在實際操作中,我國大多數藥企出廠價實行低開策略,銷售費用出表, 不僅有利于壓低營收減少稅費(主要是增值稅),而且有利于提升表觀凈利潤率水平;流 通環節經過經銷商的層層加價,進入醫院后再零售加成,造成部分藥品終端價格遠高于 藥企低開出廠價格。

(二)深化醫改的突破口是“降藥價”

2016 年 4 月 6 日,國務院常務會議確定 2016 年深化醫藥衛生體制改革重點,強調 “醫改已經進入深水區,把藥價作為突破口。”針對我國原有藥價形成弊端,從藥企端、 流通端和醫療機構終端全方位降藥價。

1、藥企端:從省及區域招采到國家談判過渡

招采議價:從 2001 年開始,我國公立醫院正式實施藥品集中招標采購,目前我國 基本建成了以省為單位的政府主導的公益性藥品招投標平臺,除部分管制類的藥品(如 、精神、放射類等藥品)外,醫療機構藥品采購全部實現掛網公開招標采購,低價 中標;部分省市為了進一步擴大藥械招采價格話語權,組建聯合采購體,實行跨區域聯 合限價采購,如“三明聯盟”、京津冀醫用耗材聯合采購體。但招采模式存在招采不一、 不保證采購量及回款時效問題,且招采區域分割,藥企降價抵抗性較強。

談判議價:當前我國有兩種藥價談判,一是國家醫保準入藥品談判,主要針對昂貴 的專利期創新藥和獨家品種,二是帶量采購,主要針對臨床用量較大、效果較好的過評 仿制藥及其原研藥。醫保準入談判和帶量采購談判,給予全國醫保市場準入和保證帶量采購,且對回款做出具體要求,解決了招采模式的痛點,藥企容易接受以價換量,談成 品種價格降幅較明顯,如2019 年最新一輪準入談判,談成新增品種平均價格降幅60.7%, 2018 年“4+7”城市帶量采購,25 個品種平均價格降幅分別為52%,2019 年擴圍全國 范圍,平均價格降幅在“4+7”采購價基礎上繼續降低 25%。

2、流通端:兩票制避免經銷商層層加價。

2017 年 1 月 9 日,國家衛計委印發《關于在公立醫療機構藥品采購中推行“兩票制” 的實施意見(試行)》,宣告全國“兩票制”的開始。2018 年底,兩票制在我國全面落地執 行,從流通層面降低中間環節費用,取消此前多級代理商層層藥價加碼的不合理費用。

3、醫療機構終端:取消藥品零售加成。

公立醫院藥品零加成從終端層面減低零售價,2016 年城市公立醫院綜合改革試點城 市擴大到 200 個,在試點城市公立醫院取消藥品銷售加成,實行醫藥分離;2017 年 5 月 5 日,國辦發《深化醫藥衛生體制改革 2017 重點工作任務》,要求在 9 月底前全面推 開公立醫院綜合改革,所有公立醫院全部取消藥品加成(中藥飲片除外)。

(三)當前降藥價的重心轉向藥企端

2017 年底,所有公立醫院全部取消銷售加成,完成醫療機構終端與藥品的利益切割, 實現終端銷售環節的直接降價,直接體現就是公立醫院藥占比的逐漸走低;2018 年底兩 票制全國全面落地執行,流通端經銷商藥價層層加碼的現象基本得到遏制,實現流通端 壓縮不合理費用的降價。隨著公立醫院零加成和兩票制全面落地執行,降藥價的重心轉 移到藥企端,帶金銷售虛高的藥價成為降藥價的主要目標。目前針對藥企端藥價的博弈, 在之前的省級招標、跨區域聯合采購模式下,衍生出國家醫保準入談判和帶量采購兩種 新模式,分別針對專利創新藥、獨家藥和過評仿制藥。

1、省級藥品招投標平臺:仍是當前公立醫療機構藥品采購主要模式。以省為單位, 區域公立醫院藥品全部實現掛網公開招標采購,通常采用雙信封模式評標,兼顧質量和 價格,價優中標。

2、跨區域聯合采購體:不同行政區域內醫療機構組成采購聯盟,如以縣市行政區為 主的“三明聯盟”和省級間的聯合采購體“京津冀醫用耗材聯合采購體”,目的在于打破招采區域限制,用 GPO 方式獲取更多價格優勢。

省級招采和跨區域聯合采購模式大部分不保證采購量(上海帶量采購除外),還存在 招采不一、回款時限難以保證等問題。

3、帶量采購模式:源于上海帶量采購模式,國家醫保局組織的帶量采購主要針對通 過仿制藥一致性評價的仿制藥品種,首批帶量采購談判于 2018 年舉行,帶量區域為“4+7” 城市,談成 25 個品種;今年為首批 25 個品種的擴圍談判,帶量區域拓展到幾乎全國范 圍。優點在于保證帶量,且對回款時限做出安排。

4、國家醫保準入藥品談判:2016 年,我國首次開展國家層面的醫保準入藥品談判, 開創了昂貴創新藥和獨家品種通過降價入醫保的新途徑,每年舉行一次,截止目前已經 有四批共 130 多個品種談成納入全國醫保乙類目錄。優點在于談成品種一次性獲得全國 范圍醫保市場,并且由于醫保報銷(不同地區 50%-70%不等),大幅提升患者可支付能 力,藥企可以實現以價換量。

(一)醫保準入談判:專利藥和獨家品種的醫保市場新通道

從 2016 年首次醫保準入談判開始,截止目前我國已經開展四次國家醫保準入藥品 談判。2016 年由衛計委主導,2017 年由人社部主導,2018 年國家醫保局成立,后兩次 由國家醫保局主導談判,基本延續每年一次的談判節奏。不同于帶量采購談判,國家醫 保準入藥品談判主要針對臨床價值高,但價格昂貴的抗腫瘤專利藥,或是對醫保基金影 響比較大的獨家品種,還包括近幾年新上市的一類新藥。

首輪:2016 年首次國家醫保準入談判由衛計委主導,談判品種 5 個,最終包括慢性 乙肝一線治療藥物及非小細胞肺癌靶向治療藥物在內的 3 種藥物談成納入醫保目錄,分 別是替諾福韋酯(慢性乙肝一線治療)、埃克替尼(非小細胞肺癌靶向治療藥物,貝達藥 業)和吉非替尼(非小細胞肺癌靶向治療藥物,阿斯利康),談成品種藥價平均降幅-58.6%。

第二輪:2017 年由人社部主導談判。本次準入談判涉及 44 個品種,最終談成 36 個品種,談判成功率 81.8%,其中包括 31 個西藥和 5 個中成藥,也是首次將中成藥品 種通過準入談判新模式納入醫保。與 2016 年平均零售價相比,談判藥品的平均降幅達 到 44%,最高的達到 70%,大部分進口藥品談判后的支付標準低于周邊國際市場價格, 大大減輕了我國患者的醫療費用負擔。同時,此次談判人社部同時保留了價格調整的權 利,一是周期性調整,本次談成醫保支付價有效期 2 年(有效期截止 2019 年 12 月 31 日),二是如有仿制藥或通用名藥品上市,并且價格低于醫保支付價,則動態調整醫保支 付價格。

第三輪:2018 年,國務院機構改革落地,將人社部的城鎮職工和城鎮居民基本醫療 保險、生育保險職責,國家衛計委的新型農村合作醫療職責,國家發改委的藥品和醫療 服務價格管理職責,民政部的醫療救助職責整合,新組建國家醫療保障局,改變以往醫 療衛生多龍治水的局面。國家醫保局開始主導醫保準入談判,第三輪談判主要涉及 12 家 企業的 18 個抗癌藥品種,其中 16 個為進口品種,2 個為國產品種,包括正大天晴的安 羅替尼,以及恒瑞醫藥的培門冬酶注射液。最終談成 17 個品種(諾華蘆可替尼未談成), 談成率 94.4%,平均價格降幅-56.7%,降幅區間-71.02%~-39.21%;諾華制藥談成品種 最多,包括尼洛替尼、塞瑞替尼、注射用醋酸奧曲肽微球和培唑帕尼片在內的四個抗癌 藥品種談成納入醫保目錄,輝瑞也有三個產品談成,都是靶向抗癌藥品種。

乙類目錄后,強制性進入全國各省市的地方醫保目錄,且不允許調出,有利于談成品種 銷售放量;化藥和生物藥 52 個,絕大部分為價格昂貴的專利新藥,少數幾個為臨床用量 較大的仿制藥品種,如阿卡波糖;治療領域主要涉及癌癥、罕見病等重特大疾病,丙肝、 乙肝、高血壓、糖尿病等慢性病;其中 II 型糖尿病談成品種最多,包括阿卡波糖在內共 有 6 個藥品談成,醫保市場同臺競爭,市場競爭加劇;慢性肝病領域也有5 個藥品談成, 其中吉利德制藥旗下代表性的吉二代和吉三代慢性丙肝治療藥品都獲納入本次國家醫保 目錄,默沙東有 1 個藥品納入,其余兩個為治療慢性乙肝藥品;肺動脈高壓治療藥物談 成 4 個藥品,其中有3 個來自瑞士藥企 Actelion Pharmaceuticals Ltd(2017 年被強生 制藥收購),為該領域最大受益者。

本輪醫保準入談判也是在省級醫保目錄增補權限取消在即的大環境下進行的,對通 過增補進入部分省市醫保目錄的獨家中藥品種產品帶來壓力。國家醫保目錄新政對原調 增品種給予 3 年消化期,這意味著僅納入部分省市醫保目錄,但未納入國家目錄的品種 3 年內將被清出醫保目錄。本次談判中藥品種幾乎全部為獨家品種,部分通過增補進入 地方省市目錄,談成納入國家醫保目錄后,將消除未來不確定性,并有利于全國范圍醫 保渠道銷售放量。如金花清感顆粒在調出 2019 版基藥目錄后,本次通過國家醫保談判 納入國家醫保乙類目錄。

(二)醫保準入談判:患者、藥企雙贏之舉

1、患者方:降低自付費用,提升藥物可及性

昂貴專利藥降價納入醫保目錄,大幅降低患者自付費用,提升藥物可及性。以本輪 談成新進國家醫保目錄的鹽酸阿來替尼(Alectinib、商品名“安圣莎”)為例, 2018 年 8 月 12 號被 CFDA 批準在國內上市,作為二代 ALK 抑制劑,用于克唑替尼耐藥后 ALK+ 局部晚期或轉移性非小細胞肺癌 (NSCLC)的治療,推薦服用劑量為每次 4 粒(150mg*4p), 每日兩次。

醫保談判前,鹽酸阿來替尼招采價格平均223元/粒( 49980元/瓶(150mg/224粒) ), 患者年服用金額 64.3 萬元。考慮鹽酸阿來替尼(安圣莎)贈藥慈善計劃,國內患者第一 年買 5 盒最多贈 8 盒;第二年后買 4 盒最多贈 9 盒;第三年買 4 盒最多贈9 盒,自費購 藥患者年服用金額第一年為 25 萬,第二、三年為 20 萬左右。

談判納入國家醫保,雖然鹽酸阿來替尼最終降價幅度雖然保密未公布,但根據醫保 局公布的數字,此次談判進入醫保的腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均在 65%左右。 假設按平均降幅 65%計算,相對于自費購藥 223 元/粒的價格,鹽酸阿來替尼可能最終談 成醫保支付價為 78.1 元/粒,醫保患者年服用金額 22.7 萬元/年,與患者自費購藥首年實 際服用金額相差不足 10%(8.8%);假設按 70%降幅計算,醫保支付價為 66.9 元/粒,醫保患者年服用金額 19.5 萬元/年,與患者自費購藥首年服用金額相差約 22%,基本與 第二、三年自費購藥年服用金額持平;假設按 75%降幅計算,醫保支付價為 55.8 元/粒, 醫保患者年服用金額 16.3 萬元/年,與患者自費購藥首年服用金額相差 35%,與第二、 三年自費購藥年服用金額相差 18.5%。鑒于鹽酸阿來替尼為全球(2015 年美國)及國內 (2018 年 8 月)新上市二代 ALK 抑制劑,以及鹽酸阿來替尼相對第一代 ALK 抑制劑藥 物克唑替尼明顯的臨床優勢(疾病控制率、客觀緩解率、無進展生存及副反應發生率等), 我們估計本輪醫保準入談判,鹽酸阿來替尼實際降價幅度在 70%左右。

以 70%降價幅度計,按照各地方省市國家醫保乙類目錄藥品平均 60%的實際報銷比 例,醫保患者年服藥金額個人自付將降至 7.8 萬元/年,只有降價進醫保前首年服藥費用 的 31.3%,大幅降低患者個人支付費用,提高藥物可及性。

2、藥企方:實現醫保渠道銷售快速放量

創新專利藥銷售的痛點在高昂的藥價與患者支付能力不足的矛盾。以阿達木單抗(修 美樂)為例,2018 年全球銷量高達 200 億美元,連續7 年蟬聯全球處方藥銷售冠軍;修 美樂于 2011 年獲批國內上市,適應癥分別為類風濕關節炎、強直性脊柱炎和銀屑病。盡 管潛在臨床需求巨大,但由于價格昂貴(7600 元-7800 元/支),修美樂尚未進入我國醫 保,以兩周一劑的用量來計算,患者每年需近 20 萬元費用。Insight 數據庫顯示,修美 樂近 5 年的國內銷售額不及全球總銷售額的 1%。

醫保準入談判,為昂貴的創新藥和獨家藥進入醫保目錄提供了一條新通道,也是解 決創新藥和獨家藥銷售痛點的良藥。通過談判納入醫保,藥企一次性獲得全國醫保市場, 大大節省與各地方省市博弈醫保目錄的時間等成本,獲得先發優勢;另外,雖然醫保支 付價相對談判前零售價表觀降幅較大,但考慮大部分抗癌藥對醫保患者不再慈善贈藥, 因此,實際上醫保支付價對考慮慈善贈藥后自費購藥平均價,降幅并沒有多大,以鹽酸 阿來替尼(安圣莎)為例,藥企端醫保支付價格為 66.9 元/粒,雖然相對自費零售價格 表觀降幅較大(假設 70%降價幅度),但是相對慈善贈藥后的平均價格 85.6 元/粒,實際 降價幅度僅有 22%左右,企業較容易接受以價換量。

談成品種實現醫保渠道快速變現。從 2017 年醫保談判品種的銷售情況看,康緣藥 業的銀杏二萜內酯葡胺注射液談判價格降幅 50%,但 2018 年銷售樣本量是上年同期的 6.5 倍,2019 年銷售樣本量是上年同期的 1.57 倍。再以2018 年談判成功品種的銷售情 況為例,正大天晴的安羅替尼談判價格降幅 45%,2019 年銷售樣本量是上年同期的 1188倍,銷售端均較好實現以價換量、以量補價的效果。納入醫保后,創新藥銷售峰值將提 前,以前需要 7-9 年甚至 10 年才能實現單適應癥銷售峰值,可能縮短到 3-5 年就可以實 現。

(一)帶量采購:平衡各方利益的降價之策

雖然我國從 2001 年就開始以省為單位,公立醫院實施藥品掛網集中招標采購,但 是一直難以找到可以平衡各方利益的降藥價方式,招采中藥企降藥價抵抗性較強,其中 很大一部分原因是由于招采分離,不保證采購量所致,藥企即使降價也難以獲得市占率 的提升;另外以省為單位或部分區域聯合掛網招采,市場分割明顯,降價還可能導致全 國連鎖效應,藥企可以通過棄標放棄部分區域市場,從而保持全國其他省價格基本穩定。

2018 年,在借鑒上海帶量采購經驗的基礎上,國家醫保局對通過仿制藥一致性評價 (以下簡稱“過評”)的仿制藥品種帶量采購談判,首批確定“4+7”城市帶量采購,包 括北京、上海、天津、重慶 4 個直轄市和廣州、深圳、西安、大連、成都、廈門 7 個副 省級城市,品種涉及 31 個指定規格的過評仿制藥。帶量采購新模式解決了過去集中招采 中降價不保量的弊端,統一拿出參與帶量采購地區一定用藥比例給予中標企業,保證帶 量采購,企業可以價換量;另外,市場從省為單位的區域分割市場,到全國性的醫保市 場轉變,消除了企業藥價降價聯動的擔憂。

帶量采購一定程度上平衡了醫藥供需各方利益。藥企銷售端可以實現以價換量、以 量補價,同時保證帶量也節約了銷售成本,藥企可以將更多資源投入到研發中;國家醫 保局作為醫療最大支付方的身份得到彰顯,醫保基金騰籠換鳥,為納入更多臨床效果好 的創新藥和專利藥騰出支付空間;患者作為醫療最終需求方,受益最大。

(二)帶量采購擴品擴圍:從藥品到高值耗材,從國家版到地方版帶量集采

2018 年,國家醫保局首次主導的帶量采購是“4+7”城市帶量采購,品種涉及 31 個品種 44 個規格的過評仿制藥,最終談成 25 個品種,成功率達到 80%。帶量集采中標規則是單一品種價低者中標,獨享“4+7”城市約定采購量,中標價較集采前價格平均降 幅-52%。今年 9 月份,醫保局主導第二輪帶量采購,參與帶量集采區域為除"4+7"跟進 省份以外的全國 25 個省區,品種仍為“4+7”城市帶量采購的 25 個過評仿制藥,擴圍 不擴品,與前次“4+7”試點中選價格水平相比,價格平均降幅-25%。

12 月 6 日,第三輪藥品帶量采購工作座談會在上海召開,正式帶量采購規則文件尚 未公布,但是帶量集采擴圍擴品是確定的。當前已開展帶量集采涉及的品種僅有 25 個過 評品種,僅占仿制藥一致性評價 289 目錄的 8.6%,帶量采購品種擴容空間巨大。當前, 我國仿制藥一致性評價工作已經進入了常態,據國家藥品監督管理局披露數據,截至 11 月底,國內仿制藥共審評通過一致性評價 123 個品種,包括 323 個品規。此外,按與原 研一致標準批準的仿制藥 66 個品種,包括 113 個品規,兩者合計有 184 個品種,包括 436 個品規。

我們預計第三輪帶量集采品種將優先從過評仿制藥和原研藥數量超過(含)3 個的 品種中產生,部分品種通過評價企業數較多,如二甲雙胍通用名類,總共有 21 家企業通 過一致性評價,包括 11 家緩釋劑型和 10 家常釋片,常用抗生素類品種通過一致性評價 的企業數量也較多,預計相關品種帶量采購價格博弈較為激烈。

(三)帶量集采規則不斷微調優化,從試點到全國鋪開

國家版帶量集采中標機制和保證采購量規模也將在吸收前兩次經驗基礎上,不斷優 化,保證集采效果同時避免對實體企業較大沖擊。以中標機制為例,第一輪“4+7”城市 試點帶量采購采取單一品種中標模式,最低價中標,中標企業獨占全部約定集采量。第 二輪帶量集采擴圍到全國 25 個省區后,不超過 3 家(含 3 家)中標,按各自報價中標, 價低優先,減弱首輪集采中獨家中標模式給未中標企業帶來的經營沖擊;同時,保證采 購量為首年約定采購量計算基數的 50%-70%,中標企業按照報價從低到高,輪流選獨占 省份,鼓勵企業競價。第三輪帶量采購進一步拓展到全國 32 個省市自治區,中標機制為 N 家競標,N-1 中標,最多 6 家中標,同時為避免第二輪帶量采購中標企業間報價差距 過大情況,設定淘汰機制,報價高于 1.8 倍最低報價直接淘汰。

對部分高漲耗材和未納入國家集采目錄的藥品,政策也給出了試點探索時間表。11 月 15 日,國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組印發《關于進一步推廣福建省和三明市 深化醫藥衛生體制改革經驗的通知》(以下簡稱《通知》),明確加大藥品和耗材集采的改 革力度,明年國家帶量集采擴品擴圍,同時部分高值耗材也納入明年帶量集采擴圍探索 范圍。另外,《通知》將推動試點探索地方集采,采取單獨或跨區域聯盟等方式,對未納 入國家集采目錄的藥品帶量采購,明年 9 月底前,11 個綜合醫改試點省份要率先進行探 索。

(四)對藥企影響:帶量采購是把雙刃劍

帶量采購對企業是一把雙刃劍,集采后品種的國內市場規模明顯縮水,但同時銷售 的弱化,也為部分國內藥企提供了國產替代和提升市占率的機會。

整體上,集采品種國內市場規模將顯著縮水。帶量集采品種都為臨床使用較為廣泛 的品種,降價對品種整體銷量的提升有限,巨幅降價將導致品種整體市場規模相應縮水。 以治療 2 型糖尿病藥物阿卡波糖為例,據 IMS 數據,2018 年,阿卡波糖系列全國整體 終端市場銷售規模約 70 億元,據最新出爐的《河北省城鄉居民高血壓糖尿病門診藥品集 中采購擬中選結果》,杭州中美華東阿卡波糖片(50mg)以 0.61 元/片中標,相比此前 最新中標價 1.5 元/片(湖北)降價幅度59.6%;按此價格降幅計算,第三輪帶量采購后 阿卡波糖片國內整體市場規模將顯著縮水到 30 億左右規模水平。

同時,帶量采購將為原有市場格局帶來較大市場沖擊。

首先,品種市占率高藥企將受到市場份額和銷售量雙重下跌的挑戰。帶量集采無需 企業渠道營銷,仿制藥的競爭優勢從以前的渠道為王時代向成本控制為王時代;銷售弱 化后,讓同一品種所有生產企業重新回到同一起跑線上,渠道優勢削弱,成本控制是致 勝法寶,中小企業或者品種市占率低的企業可以價換量,但原來市占率就較高的外資藥 企或者國內部分藥企將不可避免受到競爭壓力,面臨市占率繼續提升有限,價格下跌空 間巨大的風險,市占率和銷售雙重下跌。

按 25 個品種兩次帶量集采綜合降價64%計算(首次“4+7”城市集采平均降價-52%, 第二次全國擴圍平均降價-25%,兩次綜合降價相對首次集采前降價幅度-64%),品種市 占率在 35%以上的,集采后大概率難以量補價,品種銷售額面臨下滑挑戰;原有市占率 越小,以量補價效果越明顯。

其次,國內仿制藥企國產替代良機。我國醫藥工業企業多、小、散、亂的特點明顯, 且大部分企業銷售渠道短板明顯,導致我國部分仿制藥品種外國制藥巨頭占據主要市場 份額,且通常價格較國產仿制藥高的怪圈。帶量采購為國內企業帶來明顯的好處是弱化 銷售,藥企可以將更多精力和資源聚焦產品質量提升和創新研發,并且處于競爭弱勢的 企業可以價換量,迅速提高市占率,有助于快速實現仿制藥國產替代。

如目前阿卡波糖國內拜耳拜糖平占據主要市場,市占率約為 68.75%,國內藥企占比 31.25%,其中中美華東市占率 29.02%,其余藥企占比不足 3%;價格上,最新招采中 標價顯示,拜糖平(50mg 規格)2.04 元/片,中美華東卡博平 1.5 元/片,外國原研藥價 格高出國產仿制藥36%,相比卡博平在河北的集采中標價就高出更多。進入集采目錄后, 國產阿卡波糖在產能充沛的前提下,將持續搶占拜耳市場份額。

(一)挑戰先行:全球性競爭來臨,估值體系面臨調整

國外制藥巨頭通過醫保準入談判搶占中國市場意圖明顯。從四輪國家醫保準入談判 最終談成企業來看,國外制藥巨頭占絕大多數,成為醫保準入談判的最大贏家。首輪準 入談判談成 3 家企業, 2 家是外國制藥巨頭(阿斯利康和 GSK);第二輪 36 個談成品種, 31 個西藥中有 19 個來自于國際制藥企業,羅氏是最大贏家,4 個品種談成;第三輪17 種談成抗癌藥里僅有恒瑞醫藥培門冬酶注射液(艾陽)和正大天晴鹽酸安羅替尼膠囊(福 可維)兩款產品,其余均為國際制藥巨頭,諾華和輝瑞談成品種排前列,分別談成 4 個 和 3 個;最新一輪準入談判新增談成的化藥(含生物制藥)52 個品種,外國制藥巨頭 37 家,占比 71%,我國制藥企業僅有 15 家。四輪醫保準入談判共計談成西藥和生物藥 品種 103 個,其中外資制藥巨頭占 73 個,占比超過 70%。

我國醫藥制造業真正迎來全球性競爭時代,一方面在仿制藥業務領域,將持續受到 帶量采購帶來的政策壓力,銷售弱化后成本控制成為關鍵;而在創新藥領域,國際制藥 巨頭通過醫保準入談判降價搶占國內市場,又一定程度上擠壓國內藥企創新藥后續市場 空間。外資制藥巨頭已經完成全球市場布局,但我國藥企大部分還沒做好全球化競爭準 備,除部分以出口為主的原料藥外,成藥制劑國際出口還比較少,絕大部分仍是以國內 單一市場為主,內需依賴性較明顯,如醫藥巨頭恒瑞醫藥國外地區營收 2018 年僅 6.5 億 元,占全年營收總額 3.7%左右。

典型品種如最新一輪醫保準入談判中的丙肝用藥。在丙肝用藥“4 進 2”的競爭性談 判中,吉利德和默沙東的 3 款丙肝藥巨幅降價 85%進入醫保,國內藥企歌禮制藥出局, 歌禮制藥的丙肝藥產品尚未打通國際市場,國內市場進醫保與否對其產品放量有決定性 作用,結果公布當天,歌禮制藥的股價大跌 25%。

國家談判(帶量采購 、醫保準入)體系下,醫藥企業原有估值體系面臨調整。仿制 藥行業帶量采購,從以前大品種時代、渠道為王,進入成本控制為王時代,原料制劑一 體化企業更具有成本掌控力,國內仿制藥上市公司估值未來逐漸向國外仿制藥企業看齊。 創新藥品種競爭力為王,me too/better 和大分子生物類似物品種,面臨適應癥品種擁擠, 談判中可能采取疾病組競爭性談判模式,比如本輪醫保準入談判的丙肝治療藥物和糖尿 病藥物,藥品種類較多,價格競爭激烈,最終談判價格降幅較大,三種丙肝治療用藥降 幅平均在 85%以上,糖尿病治療用藥降幅平均在 65%左右。非小細胞肺癌適應癥也面臨 品種擁擠,目前通過醫保準入談判有 8 款治療非小細胞肺癌藥進入醫保目錄。創新藥品 種一方面醫保有利于放量,另外對品種擁擠的適應癥,未入醫保目錄或仍在研的品種, 未來銷售面臨擠壓,創新藥企業 DCF 折現估值面臨調整。

(二)機會并存: 強者的歷史機遇

仿制藥的帶量采購對單一品種依賴過大的企業不利,尤其是前期市占率較大品種, 面臨價格的巨大降幅和市占率的萎縮雙重壓力,產品線較豐富和均衡的仿制藥企抗壓能 力較強,受影響相對較小,為企業經營戰略和產品布局調整帶來寶貴時間。當前帶量采 購仍局限 25 個品種,即使考慮明年新一輪帶量采購 35 個品種,品種也有限,企業產品 線豐富和均衡,有利于平抑單一品種因帶量采購導致的市場規模下跌帶來的銷售下跌, 原料藥和制劑一體化龍頭企業,也具有成本優勢。

另外,銷售弱化后,企業能將更多資源聚焦創新研發,大企業在創新研發上歷史積 累的先發優勢更加明顯,且更加注重新藥全球同步研發和上市,進入歐美市場,減少國 內醫保降價帶來的沖擊。如恒瑞醫藥叫停大批仿制藥的研發,將更多資源投入創新藥的 研發上。

(報告來源:粵開證券)

獲取報告請登陸未來智庫www.vzkoo.com。

立即登錄請點擊:

醫藥CRO行業專題報告:從IND和新開臨床前瞻中國CRO發展圖景

(報告出品方/作者:長江證券,伍云飛、郭心馳)

從全球創新藥研發和CRO 行業發展周期來看:1991-2000 年初是第一輪繁榮周期,TOP CRO 登上歷史舞臺;2008-2013 年,受全球金融危機的影響,創新藥研發處于蕭條周 期;2014 年伊始,在生物科技突破(腫瘤免疫療法+細胞基因治療)和資金面寬松共同 推動下,全球 CRO 行業迎來了第二輪繁榮周期。

放棄幻想,國內藥企加速推進創新研發

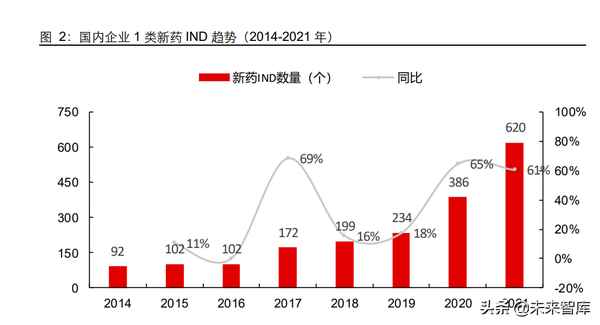

回觀國內市場,2015 年以來的藥政改革各項措施開啟了國內創新藥研發的閘門。很顯然,外在周期和國內改革的時間點幾乎是重疊的,二者共振促成了國內 CRO 行業歷史 性發展機遇。 歷史數據驗證了 2016 年后的蓬勃發展。最近 5 年,國內 1類新藥(生物藥+化藥)的 IND(Investigational New Drug,新藥臨床申請)數量年均新增在 104 個左右。另外, 每年新登記臨床數量也從2017 年的 1444 個爬升到 2021 年的 2789 個。

我們注意到,2018 年“4+7 帶量采購試點”過后,國內企業一致性評價申報回落至穩定 水平(從 2018 年 1253 個下降至 2020 年 1024 個),并在 2021 年重拾增長。但是,標 志著創新藥開發的臨床 1-3 期數量仍然處于平穩增加上行階段,2017-2021 年合計數量 (較前一年新增數量)分別為:744(+129)/938(+194)/1195(+257)/1251(+56) /1583(+332)個 。

新開臨床受疫情擾動,IND 逆勢加速。從 2020-2021 年的邊際變化來看,IND 數量連續 兩年呈現出同比 60%以上的快速增長,遠遠高于過去 3 年均值,反映出國內藥企在大環境下加速突圍的決心。相比之下,臨床試驗由于業務屬性原因受到疫情影響較大,過去 3 年不斷加速的趨勢在 2020 年出現暫停,但積累的臨床需求在去年集中釋放(1-3 期新 開臨床凈增 332 個,同比超 25%)。

腫瘤熱持續,眾多細分領域有待發展

從全球范圍來看,腫瘤免疫療法(尤其是 PD-1 單抗)的出現極大地推動了腫瘤藥的研發。中國境內也出現了相應的變化:2015-2021 年,國內新登記的腫瘤臨床(1-4 期) 從 87 個迅速增加到 828 個。 腫瘤臨床持續擴容,其余各主要領域均呈現“疫情下降”。從 2021 年整體分布來看,腫瘤臨床占比迅速提升,內分泌/代謝、抗感染(傳染病)、CNS(中樞神經系統)等主要 領域新開臨床占比均有下滑。而從絕對數量來看,循環系統保持不變,抗感染連續 2 年 降低。

與全球市場對比,國內多個細分領域有待發展,臨床需求遠遠未被滿足。首先,腫瘤是 國內外最受重視的臨床領域。結合 2021 年的數據,我們發現國內腫瘤臨床占比顯著高 于國外(26%vs21%),腫瘤熱明顯;其次,國內各細分領域發展并不均衡,呼吸、皮膚和骨骼肌肉等多個領域臨床數量明顯偏少,隨著疾病譜的演化和診療水平的提高,這些 空白領域的臨床需求將會被挖掘。

綜合來看,國內創新藥研發大周期雖然起步較晚,但是與全球行業復蘇共振,整體發展 勢頭迅猛:從 IND 和新登記臨床 2 個核心指標來判斷,依然是加速成長階段;同時,國 內創新藥研發有“偏科”現象,當前存在的多個冷門細分領域是行業未來值得挖掘的潛力點。

重度依賴外包的 Biotech 已占據創新藥研發大半江山

回望過往,2015 年藥政改革為創新藥研發創造了友好的環境,而 2018 年國家醫保局成 立后迅速推進的帶量采購則給仿制藥敲響了警鐘,創新成為生存通道。 從現有數據來看,國內傳統藥企超八成放棄了轉型的掙扎,而 Biotech 如雨后春筍般占 據了創新藥研發的大半江山。2017-2021 年,國內 1 類新藥 IND 合計數量前 20 研發主 體中,除去科研院所(中科院上藥所),Biotech 占據了 8 席。除去獨占鰲頭的恒瑞醫藥, 傳統藥企和新興 Biotech 在數量上平分秋色。 TOP3 主體申報數量變化趨勢一致。2018 年“4+7”試點后,仿制藥生存空間被大幅壓 縮,頭部藥企申報量都是在逐年遞增(TOP3),另外齊魯藥業等傳統大藥企也同樣在不 斷加碼。

如果從更大范圍來看(5 年申報量大于 4 個),Biotech 在 77 個研發主體中占比超過 55% (共 43 個)。在前 103 申報主體中,Biotech 共占據 63 席(占比 61%),已經是創新的 最主要力量。 很顯然,當自主研發配套并不完善的 Biotech 成為行業創新最重要源頭的時候,外包滲 透率必然會有顯著的提升。同時,隨著國內醫藥產業發展趨于成熟,即使像恒瑞醫藥這 種傳統大藥企也會越來越依賴于 CRO。

臨床試驗從前往后呈“波浪狀”分布,高峰期初現

如前文所述,國內 1-3 期臨床試驗數量受到“722”影響從 2017 年開始加速增長。最近 5 年,新增數量分別為 129 個、194 個、257 個、56 個和 332 個。其中,有三個現象值 得關注:

1)2017 年后創新藥 IND 開始飆升,對應 2018-2019 年新登記 1 期臨床數量快速增長。 但很明顯的是:臨床 2 期從 2019 年才開始有較大起色,臨床 3 期甚至還沒有出現相應 的變化。

2)新冠疫情并未遏制 2 期新開臨床銳勢。2020 年,創新藥 1 期新開臨床出現明顯下 降,3 期臨床持平(17 個),形成鮮明對比的是,2 期新開臨床增量仍高于前一年(2018- 2020 年分別新增 31/65/79 個)。

3)2021 年,新開 3 期臨床出現激增。2019-2020 年,新開 3 期臨床在疫情干擾下無太 大波動。但是,我們觀察到 2021 年凈增的新開 3 期臨床接近 100 個,遠遠高于過去歷 年數據。

我們認為,隨著 2017-2021 年大量新增的 IND 批件臨床試驗的正常推進(一般來說, 臨床 1-3 期試驗用時分別為 1/2/3 年),考慮 2020 年新冠擾動,2021 年只是臨床高峰 期的初現,波峰還在路上。

從申報主體來分析,Biotech 在 IND 上的實力逐步傳導至下游,在臨床階段開始嶄露頭 角。2017-2019 年,合計新開臨床 TOP15 的藥企中只包含了 2 個 Biotech,而從 2017- 2021 年的統計數據來看,前 15 至少有 4 個 Biotech。 從更大范圍來看,Biotech 在臨床階段影響力得到凸顯。2017-2021 年,新登記臨床試 驗數量大于15個的藥企共52個,除去疫苗、血制品和科研院所,傳統藥企和新興Biotech 占比趨于接近(28 個 vs 20 個)。

此外,通過對新開臨床和 IND 申報做數量比值分析(可反映出企業推進臨床的策略和意 愿),我們發現國內創新藥研發大體可分為 4 類企業: 1)申報量和臨床都遙遙領先的 TOP2 龍頭,僅有 2 家企業(恒瑞醫藥&正大天晴); 2)積極申報創新藥 IND,同時迅速推進臨床開展,整體較為均衡; 3)圍繞仿創產品開設臨床。多以傳統企業為主(臨床/IND 比值高),最典型的是揚子江 藥業等; 4)IND 量尚可,但新開臨床相對謹慎。這部分企業多以 Biotech 為主,創新能力較強, 但資金受限,也有少數傳統藥企。(報告來源:未來智庫)

前端已經躋身全球一流水平,后端任重道遠

一般來說,CRO 產業鏈大體可分為三段:1)從 0 到 PCC(Preclinical Compound,臨 床前候選化合物)的探索發現;2)從 PCC-IND 的驗證過程;3)IND-NDA(New Drug Application,新藥上市申請)的人體臨床試驗階段。

由于第一段和第二段同屬于 IND 前的實驗室研究,所以我們也可以將整個產業鏈以 IND 作為界點區分為臨床前(前端)和臨床(后端)。從目前來看,國內 CRO 行業前端服務 能力已經躋身全球一流水平,但是后端臨床服務仍需假以時日。具體來看:

1)中國臨床前 CRO 已經登上世界舞臺。過去 20 年,以藥明康德和康龍化成為代表的 中國臨床前 CRO 充分利用國內高學歷化工人才的數量和成本優勢,逐步在 0-PCC 這 個階段站穩腳跟,成功讓境外訂單大規模往國內轉移。從 2020 年營收來看,藥明康德 位列第 8,康龍化成排在 10-15 名,二者已經是全球規模最大的臨床前化學服務供應商。 另外,過去 2 年的新冠疫情客觀加速了 PCC-IND 階段的海外訂單離岸,使得國內臨床 前 CRO 企業再次獲得了產業鏈延伸帶來的滲透率的提升,臨床前競爭地位愈加穩固。

2)國內臨床 CRO 發展時間尚短,長路漫漫。全球 TOP10 CRO 中僅有藥明康德和 Charles River 主業屬于臨床前,其余全是臨床服務巨頭。由于國內創新藥臨床需求從 2017 年才開始快速增加,相較歐美近 40 余年的創新藥開發歷史不可同日而語,所以本 土臨床 CRO 并沒有合適的成長機遇和環境,最終的結果是與 IQVIA 等全球 TOP 臨床 CRO 差距巨大。 從我們統計的數據來看,新政以來外資企業在華新登記臨床占比在 20%左右波動,相對 穩定,但是在產業鏈占比最高的臨床 3 期中占比超過 40%,反映出國內臨床需求很大程 度上和外資企業直接相關。

創新藥研發大周期尚未見頂,CRO 的大時代

由于國內 CRO 產業鏈各細分領域發展并不均衡,0-PCC/PCC-IND/IND-NDA 這 3 段競 爭實力從前往后依次減弱。按照業務屬性、成長規模和產業鏈延伸情況,我們可以將國 內主要 CRO 企業劃分為 3 類:

1)綜合型 CRO。以藥明康德和康龍化成為代表,國外營收占比遠高于國內、體量處于 領先位置;二者都是從臨床前化學服務起家,逐步拓展產業鏈,目前臨床前一體化已經 完成,正在積極推進臨床服務能力建設,意圖打造從前端到后端的全產業鏈服務能力。 值得注意的是,全球范圍內尚沒有 CRO 能夠完全實現一體化服務,國內企業已經處于 領先探索階段。

2)臨床 CRO。臨床服務(輕資產、偏管理屬性)與臨床前服務(重資產、偏技術屬性) 的差異較大,國內該領域目前以泰格醫藥為龍頭,具備創新藥臨床綜合服務能力,并積 極探索開展國際多中心臨床。 臨床 CRO 的業務特性決定了其核心能力在于組織實施多中心臨床試驗,對于臨床前技 術服務并不擅長,所以這也決定了臨床 CRO 很難向前端延伸成為綜合型 CRO。

3)特色細分 CRO。由于國內 CRO 行業發展歷史短,所以有不少在某些特色細分領域 形成競爭優勢的企業,比如昭衍新藥(安全性評價)、藥石科技(分子砌塊)、成都先導 (DNA 編碼化合物數據庫,DEL)、美迪西(臨床前一體化服務)等等。

雖然國內整個創新藥大周期才剛剛起步,但對于以上 3 種類型的 CRO 來說,機遇則體 現在不同方面:

1)綜合型 CRO:國內市場是增量,主要依賴于全球研發環境變化。如下圖所示,藥明 和康龍主要營收來自于歐美全球研發中心地區,國外業務是基本盤,單國內市場對整體 業績提速貢獻有限。從第三方數據來看,2019 年以來國內 IND 前的研發熱度還在持續 提升,所以只要國外疫情沒有提前終止第二輪研發景氣周期,國內綜合型 CRO 內外需 求都會非常旺盛。另外,如果綜合型 CRO 臨床業務有所進展,則會帶來新的增長點。

2)臨床 CRO:未來 3-5 年是國內藥政改革以來第一個臨床高峰。從我們前面的統計數 據來看,2017-2021 年創新藥的 IND 高峰才傳導到 2021 年新登記臨床 3 期試驗數量的 激增,未來 3-5 年臨床 2-3 期數量必然會快速增加,形成國內第一個臨床需求高峰。但 是,我們也要注意到,臨床 3 期中外資企業占比較高,這部分需求很大程度上由海外 CRO 承接,對國內臨床 CRO 企業而言是一個挑戰。

3)特色細分 CRO:立足于優勢業務,進行產業鏈延伸或市場拓展。具體來看,成都先 導和維亞生物屬于產業鏈起始端的藥物發現平臺,主要營收來自于海外市場,隨著國內 真正創新藥研發需求的興起,二者將會顯著受益;藥石科技立足于藥物砌塊,開始嘗試 CMO 業務和自主產品研發,打造多個服務模塊;昭衍新藥以安評見長,境內市場占比 極高,未來主要增長空間或許來自于境外市場,同時公司在嘗試早期臨床業務;美迪西 是國內臨床前一體化服務的小龍頭,充分抓住了國內 IND 的紅利,跟國內景氣度息息相 關。

綜合來看,我們認為國內創新藥研發仍然處于加速(維持)階段,最受益的無疑是國內 一二線 CRO 企業,不論是趨于成熟的臨床前 CRO,還是在積極探索的臨床 CRO,都 已經處于并在未來至少 3 年內都將處于快速發展的大時代。

(本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息,請參閱報告原文。)

精選報告來源:【未來智庫】。