趣味醫學科普知識【給小學生講醫學的ppt】

醫療科普重在去偽存真

來源:經濟日報

隨著醫療科普在社交平臺興起,越來越多的醫生開設賬號傳播知識,幫助公眾提升科學認知。然而,一些賬號趁機渾水摸魚、博取流量的偽科普亂象隨之出現。

醫療偽科普視頻套路多,一些博主以“治病救人”之名,行坑蒙拐騙之實,不僅對公眾健康造成影響,更損害醫療行業公信力。偽科普現象的滋生,一方面源于部分賬號深陷流量陷阱,“圈錢”無底線;另一方面,醫學知識相對專業,公眾難以辨認真偽。再加上偽科普信息主體分散、花樣繁多、隱蔽性強、鑒別成本高等,給監管治理帶來較大難度。

當前,我國短視頻用戶量超9億,越來越多公眾通過短視頻獲取醫療健康知識。健康科普旨在傳遞科學健康理念,讓公眾加強對疾病的日常防范,而非制造新的焦慮和恐慌。對偽科普短視頻,需大力整治,強化監管。

用嚴監管捍衛網絡凈土。近年來,監管部門和平臺不斷織密監管網,一批違法違規賬號得到處置。但隨著新技術、新信息不斷出現,仍需與時俱進創新技術防控、人工防控手段,深挖偽科普亂象背后的利益鏈條,加大對不法行為的處罰力度,還科普風清氣正的網絡生態。

用真科學擊碎“科普”謠言。當前,我國居民健康素養水平還有很大提升空間,健康科普短視頻的興起和傳播,折射出公眾健康意識的提升以及對高質量、便捷健康信息的需求。要引導更多懂醫療、會傳播的人才參與到健康科普中來,鼓勵更多優質科普內容生產者發聲。網絡平臺則要提高判斷識別科普信息質量水準的能力,為優質內容提供更多機會,讓真科普脫穎而出、偽科普無處容身。

醫學科普之“雙刃劍”

在信息高速發展的時代,醫學科普如同一股強勁的春風,吹進了千家萬戶。它在提高公眾健康意識、促進疾病預防和早期診斷等方面發揮了不可磨滅的積極作用。然而,就像每一把雙刃劍都有其兩面性一樣,醫學科普也存在著一些不可忽視的弊端。

首先,不準確的醫學科普可能導致錯誤的自我診斷。如今,互聯網上充斥著大量的醫學科普文章和視頻,來源各異,質量參差不齊。一些非專業人士撰寫的科普內容可能存在錯誤的信息,或者對疾病癥狀的描述過于片面。當普通民眾接觸到這些不準確的科普后,很容易根據自己的一些癥狀進行自我診斷,從而產生錯誤的判斷。比如,有人在網上看到一些關于頭痛的科普,就可能將自己偶爾的頭痛歸結為某種嚴重的疾病,陷入無端的恐慌之中。這種錯誤的自我診斷不僅會給個人帶來巨大的心理壓力,還可能延誤真正疾病的治療時機。

其次,片面的醫學科普容易引發過度醫療。有些醫學科普為了吸引眼球,過分強調某些疾病的嚴重性和治療的緊迫性,而忽視了疾病發生的概率和個體差異。這就可能導致人們對一些輕微的癥狀過度緊張,紛紛涌向醫院要求進行各種檢查和治療。例如,一些關于癌癥早期篩查的科普,可能讓人們對癌癥產生過度的恐懼,即使沒有明顯的風險因素,也要求進行昂貴的癌癥篩查項目。這種過度醫療不僅浪費了寶貴的醫療資源,還可能給患者帶來不必要的身體傷害和經濟負擔。

再者,醫學科普可能削弱醫患之間的信任。當患者通過醫學科普了解到一些疾病的知識后,在就診時可能會對醫生的診斷和治療方案提出質疑。他們可能認為自己從科普中了解到的就是正確的,而不相信醫生的專業判斷。這種情況在一些疑難病癥的治療中尤為明顯。醫患之間的信任是治療成功的重要基礎,而醫學科普如果處理不當,就可能成為破壞醫患信任的。

此外,醫學科普也可能被一些不良商家利用。一些商家為了推銷自己的產品,打著醫學科普的旗號,夸大產品的功效,誤導消費者。比如,一些所謂的“保健產品”,聲稱可以治療各種疾病,實際上可能并沒有任何科學依據。消費者在被這些虛假的醫學科普誤導后,不僅浪費了金錢,還可能延誤了正規的治療。

然而,我們不能因為醫學科普存在這些弊端就否定它的重要性。醫學科普對于提高公眾健康素養、促進醫學知識的普及有著不可替代的作用。關鍵是要正確引導和規范醫學科普的發展。一方面,政府和相關部門應加強對醫學科普內容的監管,確保科普信息的準確性和權威性。另一方面,醫學專業人士應積極參與醫學科普,用通俗易懂的語言為公眾提供科學、準確的健康知識。同時,公眾也應提高自己的辨別能力,理性對待醫學科普,在有健康問題時及時尋求專業醫生的幫助。

總之,醫學科普是一把“雙刃劍”,我們既要充分發揮它的積極作用,又要清醒地認識到它的弊端,并采取有效的措施加以防范。只有這樣,我們才能讓醫學科普更好地為公眾健康服務。

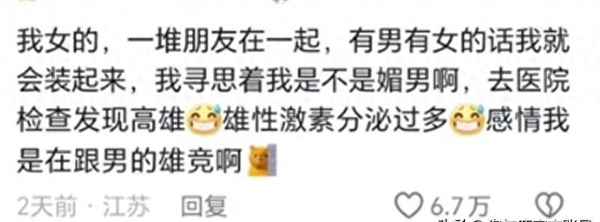

原來這些小毛病真的是病,網友科普太真實,一看一個不吱聲笑死了

小李最近總覺得身體不舒服。先是偶爾的頭痛,然后是胃部的隱隱作痛。雖然這些癥狀并不嚴重,但它們總在關鍵時刻冒出來,讓他有些煩躁。

小李曾多次去醫院檢查,醫生每次都告訴他“沒什么大問題”。朋友們也說他可能是壓力太大或者休息不足,勸他別太擔心。

有一天,小李在網上看到一個帖子,標題赫然寫著:“原來這些小毛病真的是病,網友科普太真實,一看一個不吱聲笑死了。”帖子里列舉了各種輕微的身體不適,詳細解釋了它們背后的可能原因和危害。

小李突然意識到,他那些被忽視的小癥狀其實可能是身體發出的警告信號。于是,他決定再次去醫院,并要求醫生進行更詳細的檢查。結果顯示,他的身體確實存在一些輕微的功能性問題,需要通過調整生活方式來改善。

其實,小李的經歷并不罕見。很多人在生活中都會遇到類似的“無病呻吟”——那些看似不嚴重的身體不適往往被我們忽視,直到它們發展成更大的健康問題。

在2018年,澳大利亞的Emily A. Kothe等人發表了一篇名為《Psychological and Behavioral Correlates of Minor Physical Symptoms》的研究,探討了輕微身體癥狀與心理和行為之間的復雜關系。這些小毛病往往與焦慮、壓力和不健康的生活習慣密切相關。

研究團隊對2000名來自不同背景的成年人進行了問卷調查和面談。他們發現,焦慮水平較高的人更容易報告輕微的身體癥狀,比如頭痛、疲倦和胃腸不適。

這些癥狀常常被焦慮情緒所放大,形成了一種惡性循環。焦慮使人們更容易關注身體的每一個不適,而這種過度關注又進一步加劇了癥狀的嚴重性。

這種現象在小李的例子中得到了生動的體現——他對身體不適的過度擔憂反而導致癥狀更頻繁地出現。

壓力是現代生活中不可避免的一部分,而它對身體的影響往往被我們低估。高壓力水平的個體更容易出現多種輕微的身體癥狀,特別是肌肉酸痛、睡眠障礙和胃腸道問題。

長時間處于高壓狀態下,人體的應激系統會持續激活,進而影響到身體的多個系統功能。正如小李的經歷所示,他的癥狀可能不僅僅是由于工作壓力大,長期積累的壓力還可能對他的身體造成了更深遠的影響。

為了更好地理解壓力對身體的影響,研究團隊對參與者的生活壓力進行了量化分析,結果顯示,壓力越大的人群,報告的輕微癥狀越多。這種壓力可能來自于工作、家庭或其他社會因素,而它們在身體上最直接的表現就是各種“小毛病”。

除了心理因素外,不健康的行為習慣也是輕微癥狀頻發的重要原因。吸煙、過度飲酒和缺乏運動等不良生活方式與身體不適的頻率和嚴重性直接相關。

例如,吸煙者更容易報告呼吸道問題,而長期飲酒者則經常抱怨消化系統的不適。缺乏運動的人群也普遍反映出疲倦感和肌肉酸痛頻率更高。

這一發現對我們有重要啟示:改善生活方式可以顯著減少這些“無病呻吟”的發生。例如,者通常會在幾周內看到呼吸道癥狀的緩解,而增加運動量則有助于減輕疲倦和肌肉酸痛。

這些行為上的改變對于像小李這樣的人來說尤為重要,戒除不健康的習慣可以幫助他們減少身體不適的發生。

女性比男性更容易報告輕微身體癥狀,這可能與性別在情緒表達和身體感知上的差異有關。在焦慮和壓力背景下,女性更容易在心理壓力下體驗到身體不適。

這一現象在多個身體系統中均有體現。例如,女性更可能報告慢性疲勞、頭痛和胃腸道問題。這些癥狀的頻繁發生進一步影響了她們的生活質量。

這一發現提醒我們,醫生在處理女性患者的輕微癥狀時,應特別注意其背后的心理和情感因素。像小李這樣的男性可能在面對輕微癥狀時會表現出更大的困惑,因為這些癥狀在男性中可能不如在女性中常見,但這并不意味著它們不重要。

雖然輕微身體癥狀看似不嚴重,但如果長期存在,它們可能對個體的生活質量產生深遠影響這些癥狀往往導致個體感到疲倦、注意力不集中,甚至可能影響到他們的工作效率和社交生活。

對于像小李這樣的人來說,這種持續的不適不僅影響了他的身體健康,也對他的心理狀態造成了壓力。

為了進一步說明這一點,研究團隊進行了更深入的分析,發現報告這些癥狀的個體在工作效率和社交活動方面的表現明顯低于其他人群。這表明,雖然這些“小毛病”不會直接威脅生命,但它們對生活質量的影響卻不容小覷。

通過Emily A. Kothe等人的研究,我們可以更好地理解那些被我們忽視的輕微身體癥狀背后的復雜因素。

它們不僅與心理狀態密切相關,還可能受到生活壓力和不健康行為習慣的影響。對于每一個像小李這樣的人來說,學會重視這些“小毛病”,并采取積極的生活方式干預,是保持身心健康的關鍵。

所以,下次當你感到頭痛、疲倦或其他不適時,不妨回想一下這些可能的原因,并考慮是否需要進行生活方式的調整。畢竟,健康不僅僅是沒有大病,更是對身體每一個小信號的關注和回應。