武松電視劇83版-山東版武松1-8集

1983年山東電視臺播了部電視劇,只有八集,已成永恒之作

上個世紀八十年代初,電視機剛剛開始走入尋常百姓家,在那個只有幾個電視臺,想換臺還得跟上發(fā)條一樣轉(zhuǎn)旋鈕的時代,電視劇確實是一個稀罕物。當年由于我國國產(chǎn)影視劇剛剛起步,所以觀眾們看到最多的就是進口譯制劇,像《警犬卡爾》《血疑》《誹謗》《卞卡》等劇在國內(nèi)真是相當受歡迎。

在這種情況下,國內(nèi)各省電視臺都開始發(fā)力制作電視劇,廣東省電視臺的《蝦球傳》算是開創(chuàng)了地方電視臺拍攝電視劇的先河,幾乎于此同時山東電視臺也在緊鑼密鼓的拍攝一部極具山東地方特色的電視劇,這就是《武松》。

有些人也許會疑惑,山東電視臺拍攝的不是《水滸》嗎?那是因為山東電視臺當時也是摸著石頭過河,他們采用了以人物為主題的水滸電視劇拍攝方式。第一個選中的當然是最有觀眾基礎(chǔ)也最保險的武松,畢竟經(jīng)過《水滸》原著再加上山東快書等曲藝的傳播,武松的名字早就傳遍大江南北在山東更是無人不曉。要知道山東快書這種曲藝藝術(shù)的原名就是“說武老二的”。

《武松》拍攝于八十年代初,1983年公開播映,一播出立刻就引起了收視浪潮,也就是因為《武松》的成功讓山東電視臺隨后開始大規(guī)模制作其他水滸人物電視劇,《林沖》《魯智深》《李逵》等劇集連續(xù)推出最后再經(jīng)過整理和添加,最終形成了山東電視臺版《水滸》這個長篇巨制。《武松》這個先行者在中間起到的作用可想而知。

《武松》為何在當年能贏得如此大的成功呢?筆者認為有以下幾點:

1、 原汁原味的山東味兒

本劇中絕大部分演員均是山東人,服化道設(shè)計和場景設(shè)置也主要是在山東。其中最主要的一點就是演員的氣質(zhì),這個演員是不是山東人光看氣質(zhì)真的能看出來。

比如武松扮演者祝延平,他是京劇武生出身,畢業(yè)于上海戲劇學(xué)院,他的現(xiàn)代裝打扮在當年是不輸另一個山東演員朱時茂的,濃眉大眼很時髦也很養(yǎng)眼。

一旦換上武松的裝扮,祝延平這個山東泰安人身上那種憨直、忠厚、血氣方剛的氣質(zhì)立刻呼之欲出。祝延平在當年被稱為活武松自然是有道理的。像央視版《水滸》里武松扮演者丁海峰,雖然他現(xiàn)在很火,而且演武松也很出色,但最大的一個毛病就是他不像山東人,沒有山東人身上那種有些“土”的氣質(zhì)。

再看另一個經(jīng)典形象潘金蓮,牟霞飾演的潘金蓮顏值也很高,為何很少有人稱呼她是大美女呢?其實還是她身上那種山東美女才有的樸素氣質(zhì)導(dǎo)致的,王思懿再好看,但實在離山東美女形象太遠了。

還有另外一個美女玉蘭,這位戲份不多的角色在血濺鴛鴦樓之后縱身一躍的橋段當年感覺非常可惜和震撼,她臉上那種山東美女特有的倔強氣質(zhì)真是其他地區(qū)演員無法演繹出來的。

本身《武松》描寫的就是山東人和山東故事,本劇原汁原味的山東味兒看起來就跟聽山東快書一樣順暢而貼切。

2、《武松》的故事很完整

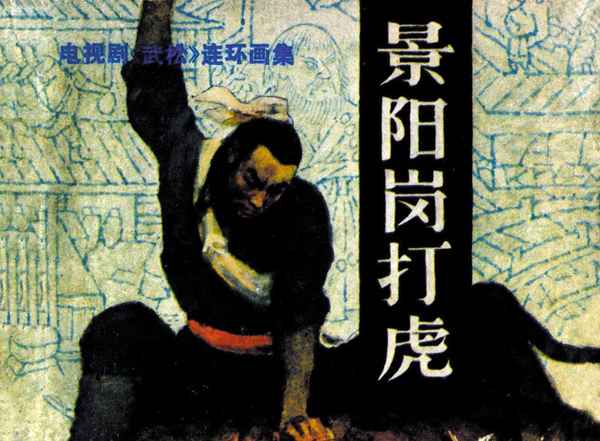

雖然只有八集,但《武松》的劇情相對來說非常完整,“景陽岡打虎”“武松殺嫂”“醉打蔣門神”“大鬧飛云浦”“血濺鴛鴦樓”“二進十字坡”“夜走蜈蚣嶺”等著名故事都有而且很完整。

山東電視臺對原著的修改并不算大,起碼沒有央視版修改的那么大,實話實說央視版有些修改真的很成功,比如林沖之死和結(jié)尾吳用上吊,但有些橋段比如潘金蓮西門慶就有點兒過于言情劇化了。

3,山東電視臺的傳統(tǒng)優(yōu)勢—攝像和剪輯

現(xiàn)在大家一說山影或者正午陽光都贊嘆于他們的攝像水平和服化道水準,其實攝像水平高在山東電視臺是有傳統(tǒng)的。

筆者雖然不太懂攝像構(gòu)圖什么的,但在看《武松》時就感覺本劇的一些畫面看起來很舒服。

比如武松殺嫂這個橋段,兩人都是白衣,一個站立一個躺地,旁邊是武大郎的靈堂,看起來構(gòu)圖很豐滿很有故事性。

再比如醉打蔣門神這段,空中俯拍兩人對戰(zhàn),一個躺著一個轉(zhuǎn)圈,看起來很舒服很立體。

再有一個就是剪輯,筆者印象很深的一個橋段就是武松夜祭大哥遇到鄆哥兒,鄆哥兒一邊走向武松一邊畫面切換武大郎被打的劇情,這段的配樂、場景切換簡直不像是八十年代的水平。

4、武術(shù)硬橋硬馬看著過癮

之所以說《武松》和《少林寺》一樣對我國影視行業(yè)影響巨大,很重要的原因就是武打設(shè)計。

那時候的武打設(shè)計肯定不如現(xiàn)在好看和酷炫,但看起來非常有真實感,雖然沒有拳拳到肉那么玩命,但武打動作是實打?qū)嵉模依锩婧芏嘟巧难輪T本身就是練家子。比如祝延平是京劇武生出身,血濺鴛鴦樓里還有于承惠先生。

《武松》是我國第一部真正使用武打設(shè)計的電視劇,在我國電視劇史上具有劃時代的意義。

5、山東民樂的經(jīng)典運用

筆者相信一定有很多人對山東版《水滸》尤其是《武松》里的配樂印象深刻。

《武松》里有兩個曲子的配樂堪稱經(jīng)典,一個是斗殺西門慶時的“將軍令”,慷慨激昂的配樂再加上武松和西門慶你死我活的廝殺讓人看了血脈沸騰。

更為經(jīng)典的配樂則是山東民樂《一枝花》,它多次出現(xiàn)在本劇當中,最經(jīng)典的運用就是武松夜祭大哥這段,隨著兩人兄弟情的回顧,帶著哭腔的配樂讓人隨之潸然淚下。

這首民樂編寫者是出身于山東嘉祥縣嗩吶之鄉(xiāng)的任同祥先生,因此它具有極強的魯西南地區(qū)的味道,用在同樣出自魯西南的《武松》里簡直是絕配。《一枝花》還有二胡版本,同樣具有濃郁的山東特色,是不可多得的經(jīng)典配樂。

也許從現(xiàn)在的眼光看,三十多年前的《武松》很土,但其原汁原味帶有濃郁地方特色的特點,再加上有血有肉的人物,都讓這部《武松》成為我國電視劇歷史上的一部永恒之作。

經(jīng)典83祝延平版電視劇《武松》第一集「景陽岡打虎」