北京有名的素菜館_北京有名的素菜館有哪些

2023 年是本屆年輕人的「寺廟游」元年。巨量引擎數據顯示,2023 年第一季度,「寺廟」的搜索指數同比暴漲 600% 以上,搜索人群中,30 歲以下年輕人占 44.31%,18 ~ 23 歲年齡段人群 TGI 指數(目標群體中具有某一特征的群體所占比例 / 總體中具有相同特征的群體所占比例)最高。

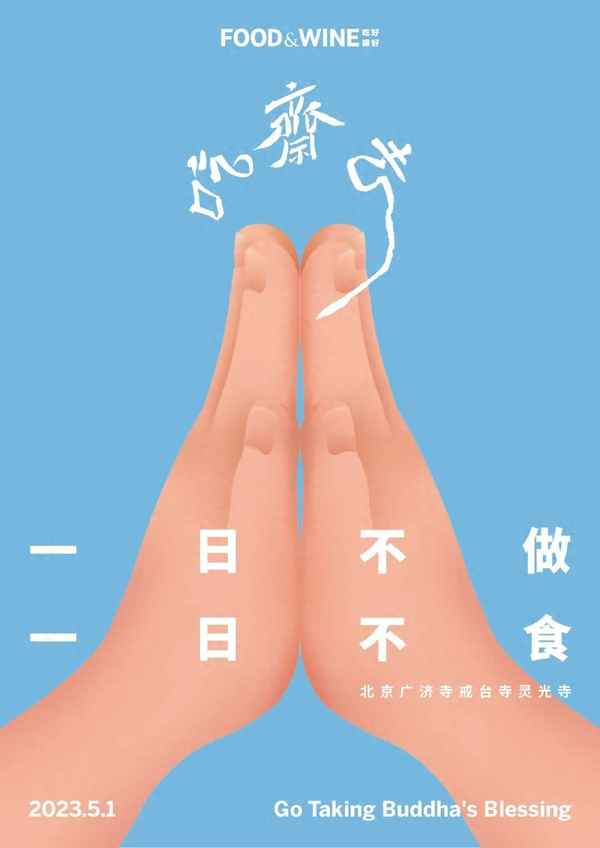

在朋友圈、微博、小紅書等社交平臺上,「求神拜佛」與「怪力亂神」成為了解決一切問題的良方。于是,網絡上流行開來一句話:「當代年輕人,在上班與上進之間選擇了上香,在求人與求己之間選擇了求佛」。寺廟,成為年輕人證明自己緊隨潮流的打卡勝地。

不過「年輕人去寺廟」放在北京不算新鮮。北京承載了輝煌的佛事盛況和繁榮的寺院經濟,據《北平廟宇通檢》(1936 年)統計,北京舊城內和近郊區共存佛寺 840 余處,縱使經歷演變、瓦解,就寺廟數量和等級而言,北京仍是首屈一指。

廣濟寺周日午齋,包括四菜一湯、米飯、豆包。

如今,這些大大小小的寺廟一部分仍然保留著原始的宗教屬性;一部分已經轉化形態,成為旅游景點和國家級景區,在更大的程度上分擔起休閑所的功能 —— 周末逛寺廟約等于逛公園,一樣的鳥語花香,一樣的清凈開闊。區別在于,吃什么。

在大眾餐飲被人詬病的北京,寺廟齋飯又是何種模樣?為此,我們走訪了 3 處古剎,試圖通過不同形態的齋飯,組成一個穩固的三角,勾勒北京齋飯真實的樣貌,同時回答一個問題:人是為了什么而吃齋?

由于采訪受限,本文存在部分故事虛構、人物化名,請謹慎參考。

上午 10 點,北京西城區,車水馬龍的阜成門內大街與西四大街交叉口,一株粗壯的古榕投下破碎的蔭翳,將本就略低于路基的灰白山門掩映得更加虛渺。在川流不息的馬路上,你甚至不大容易注意到這里有一座聲名顯赫的佛寺。

廣濟寺進門右手邊設有免費施香處,自請一支或三支,統一在大雄殿前的香爐燃香、上香,便可傳達心意。

沒有排隊的游客,不設售票處,可以任意進出 —— 廣濟寺是一座真正屬于佛教信徒的寺廟。作為「內八剎」之一,廣濟寺始建于金代,元代時改稱報恩洪濟寺,后在明成化二年(1476 年)由憲宗下詔,命名為弘慈廣濟寺。今天,這里完整保留著寺廟的原始功能,同時是中國佛教協會所在地。每年農歷四月初九釋迦牟尼佛壽誕日、六月十九觀世音菩薩壽誕日等佛教重大日子,廣濟寺會舉行隆重的法事活動,廣納民眾,布施免費齋飯。

而在更普遍的平凡日子里,想要一嘗廣濟寺齋飯的滋味,需要一點機緣。

廣濟寺齋堂內設有供桌,擺放新鮮水果及當日制作的齋食。

11 點剛過,大雄殿左側的五觀堂飄出一陣飯菜香 —— 寺院齋堂便設在此處。作為內部食堂,齋堂一般僅向會、寺僧眾、佛協工作人員、廣濟寺護法居士開放。來訪客人若需就餐,依例要由會、寺法師帶領。所謂「機緣」,說的就是這種情況。

距離就餐時間還有大約一刻鐘,義工陳阿園端著兩只藍底琺瑯彩纏枝牡丹紋碗從廚房走來。一碗是菜,有腐竹、木耳、芹菜、胡蘿卜、豆芽等,最上面冒尖兒鋪著一層油亮的核桃仁;一碗端端正正盛著枚剛出爐的豆包,散發一股甜蜜糯實的氣息。陳阿園走到供桌處,雙膝跪于蒲團上,將一左一右兩只碗齊齊舉過頭頂,心念口誦佛名,擺好供桌,再行三叩首禮。

中午時段,不斷有僧眾和工作人員帶著飯盒來到五觀堂,端著打好的齋飯各自回到工作崗位上。

再過一會兒,五觀堂外,開始有拿著飯盒的人進出。齋堂每天早、中、晚各供應一次齋飯,遵循一周食譜制作。以今日為例,早上是烙餅、小菜、綠豆大米粥;中午是四菜一湯、米飯、豆包;晚上是烙餅、小菜、小米粥。

年輕的保安李瑞端著自己的不銹鋼飯盒走出五觀堂,這是他在廣濟寺工作的第 3 年。今天他只打了一大碗燉粉條。詢問原因,李瑞說,反正總共就那幾樣菜,早就吃遍了,沒什么稀罕。話鋒一轉,「不過在(北京的)這些齋飯里頭,廣濟寺的水平是相當高的,如果你頭一次吃,一定覺得味道非常好。」他補充道。齋堂打飯窗口上方懸掛一張「神廚獎」獎狀,為李瑞的說法做出佐證。「鑒于您在中華低碳餐飲明星創新菜表演賽取得優異成績,特授予您此榮譽。」這張獎狀的擁有者,是齋堂廚房里的做飯師傅王恩勝。

「我們先去吃個飯,然后到上面的牡丹院喝會兒茶,我順帶著辦個公。」門頭溝居民梁海龍用胳膊肘夾著自己的黑色筆記本電腦,輕車熟路地和朋友老金往戒臺寺東南角的大齋堂走。

像梁海龍這樣不拜佛,專為吃齋喝茶而來的人并不在少數。雖然承著「天下第一戒臺」的名號,這座位于京城以西 25 公里馬鞍山腰的寺院,更多地是作為一處京郊風景名勝而存在。除開新年夜舉行敲鐘祈福活動、每月農歷初一、十五和佛誕日舉行佛事活動,戒臺寺的宗教氣氛已經十分稀薄。它更像是一個周邊居民的休憩所,春天,丁香花開了,牡丹花開了,戒臺寺的游人就變多了。

戒臺寺內共有丁香 1103 棵,其中有 20 余棵花齡在 200 年以上,每當丁香花競相開放,便會吸引眾多游客前來踏春。

凡景點總需要一些吸引人的「賣點」,在戒臺寺,除了賞花,「吃齋」也是必打卡的項目。2013 年 8 月 21 日(中元節),戒臺寺正式恢復了佛家古法羅漢齋,向皈依居士、義工,以及所有進寺的游客開放。寺內大齋堂每天中午供兩堂齋飯,食客必須按照標準的佛家過堂儀軌用餐,齋資標準為 20 元 / 人 / 次。

11 點 50 分,大齋堂門前空地,梁海龍和老金身后的人越排越多,眼見著二人的位置已經處在隊伍的前三分之一處了。此時,距離今天的最后一堂午齋還有 10 分鐘。梁海龍穿了一件黑色的半袖 T 恤,被正午的太陽直剌剌地烤了一陣兒,后背已經漸漸冒汗,赤裸的手臂也開始發燙發紅。「咱們上回來,人沒這么多吧?」梁海龍一邊揉著手臂,一邊向老金確認自己的記憶是否有誤。「嗐!哪回來不都排隊嘛。」老金左腿倒右腿換了下重心,顯然是有點站累了。

在大齋堂排隊等候吃午齋的人以中年人居多,所有人需在入口處先微信支付齋資,再行入內就坐。

提前排隊,按時入場,按規用餐,過時不候 —— 這是大齋堂與一般素齋館的主要區別。所謂「按規」,主要是兩點:其一,止語,交談一律禁止;其二,知量取食,杜絕剩飯剩菜(包括菜湯)。

「規矩」勸退了一些人。大學生小佳百無聊賴地蹲在齋堂北側陰影籠罩的石階處,她在等鄰居邵阿姨和董叔叔出來,二人正在堂內吃齋,小佳對此興致缺缺 —— 又不能說話,又不給拍照,朋友圈都發不了,她寧愿蹲在門口刷會兒手機。

同樣的「規矩」吸引著另一些人,懷著獵奇、「寧可信其有」的心理,選擇跟梁海龍一樣在毫無遮蔽的空地上接受午間太陽的權威,換取接受神佛照拂的入場資格。

12 點整,第一堂過堂完畢,第二堂過堂開始。從踏入堂內那一刻起,所有人不再發出聲音,在工作人員的指引下,男女分開,依序就坐。座位前,已經擺好兩只不銹鋼空碗、一副不銹鋼筷、一張壓花餐巾紙。眾人坐定,4 位戴白布包頭帽的分飯師父先從廚房里各拎出一桶菜,一人一銅勺,從前往后分發;然后是米飯,打進另一只空碗;再接下來是面食(有饅頭、花卷、玉米面發糕),擱置在米飯上。

大齋堂內供奉彌勒佛。

該念供了。

錄音里,隨著頌缽響過第一聲,供養咒開始唱誦。堂中男女老少,不約而同地擺出類似的姿勢:端坐,合掌,垂頭,閉目,上下嘴皮咕咕噥噥無聲翻動。

「保佑爸媽身體健康。」「保佑兒子升學順利。」「保佑我今年升職加薪。」「保佑囡囡一生平安富貴,順心如意。」……如果意念有實體,就會看到林林總總又大同小異的愿望,在白熾燈照亮的天花板上方飄蕩。在這當口,有無信仰并不十分重要,中國人總是樂意相信,食物可以包含神力,好意頭可以被吃進肚子里。

齋飯由分飯師傅挨桌分發,食客可抬手示意所需分量多寡,避免浪費。

也許是儀式的加持,也許是的確很餓了,梁海龍覺得,面前那碗素菜飄出的油香竟十分誘人。他迫不及待地舉筷,迅速融入周圍泛起的「叮叮當當」聲中。

大齋堂的這碗素菜叫羅漢齋,以蔬菜、菌類、豆類等 18 種食材烹調而成。羅漢齋要做得好吃,其實很考驗廚師的基本功。18 種食材,準備工夫各不相同,有的需要浸泡隔夜,有的只需浸泡幾個小時;不同材料的切法、制法也不盡相同,切片、切塊、切滾刀、切絲,汆水的、過油的,都得分門別類地預備,以保留食材爽、脆、滑、軟等不同口感;最后,各樣材料下鍋時還得注意次序,以猛火快炒至滋味融合,湯汁基本收干。另外,由于調料不能使用蠔油、高湯之類,一般會加入浸泡干菇的水來彌補鮮香。

沒有趕上兩堂羅漢齋的食客,還可以在 12 點 30 分以后選擇享用吉祥菌菇素面,30 元 / 碗。

梁海龍舉手示意分飯師父再給自己添半勺菜、一塊饅頭。他并不知道羅漢齋做起來如此繁瑣,只覺得吃起來刮剌松脆、油水充足,米飯蒸得也不錯,大約是東北大米。很快,大部分人碗中的飯菜都見了底,這時候,幾位師父再次出動,開始派發小米粥,方便食客將碗中菜底、湯汁就著薄粥一并卷入肚中,真正地不浪費分毫(剩飯剩菜會被當場教育)。

大齋堂的標語寫道:「去齋堂,吃個齋,是有福」。通過食物寄托精神,是放之四海、內外而皆準的普世飲食法則之一。當包含「神力」的食物進入身體,通過五臟六腑,被徹底消化吸收,平凡人也能在世俗生活中獲得庇佑。對于像梁海龍這樣的無信仰者而言,花 20 塊錢,既可以填飽肚皮,還有可能得到一份「神力」,何樂而不為。

近來,西山八大處很熱鬧。

每年有 20 天,二處靈光寺供奉釋迦牟尼佛牙的佛牙舍利塔向民眾開放,2023 年的參拜時間,定在 4 月 11 日至 4 月 30 日。這樁盛事,匯聚了四面八方的人。這其中,一部分是長期堅守信仰的佛教信眾,一部分是湊熱鬧的外地觀光客,一部分是來爬山游玩的北京市民。三幫人各持見解與目的,呈現在隊伍里的面孔卻沒有太大區別 —— 眼睛望住佛塔的方向,人手一支新鮮白色百合花。為了避免嬌嫩的花朵在擠擠挨挨的人群中遭受損壞,大家不約而同地將手中鮮花高高舉起,形成一片蔚為壯觀的花海,香風襲人。

排隊等待瞻仰靈光寺佛牙舍利塔內供奉的釋迦摩尼佛牙的隊伍形成了一片百合花的海洋。

上午 11 點半,瞻仰佛牙的隊伍大擺回字形長龍,望而卻步的人們選擇去沾另一種形式的「靈氣」—— 恰逢農歷初一,靈光寺照例會組織義工向民眾派發免費齋飯。

這是梁曉蕓第一次來寺廟做義工,27 歲的她,在攢夠支撐自己(節省地)生活兩年的存款后選擇裸辭,上周剛辦完手續。來寺廟做義工,梁曉蕓原本的想象,是像《道士下山》里的周西宇,掃地上的落葉,掃心中的煩惱。顯然,她低估了八大處作為市級精品公園和國家 AAAA 級景區的吸引力,就這樣和人頭攢動的熱鬧撞了個滿懷。早上 7 點,完成登記審核后梁曉蕓被分派了今天的第一項任務:去靈光寺大寮(寺院的廚房)幫忙打下手。

靈光寺五觀堂外,義工們正在向民眾派發免費齋飯。

趕上初一、十五這樣的大日子,大寮的工作量會是平時的數倍。食材已經由幾位長期幫忙的義工提前購置齊全:堆成小山的卷心菜、黃瓜、土豆,滿滿幾大盆的木耳、粉條泡在清水里,盛豆腐的塑料筐壘得有大半個人高……梁曉蕓趕緊換好衛生服,戴上乳膠手套,加入勞動。

4 個小時后,梁曉蕓脫下手套,將有點凌亂的發絲往耳后掖了掖。她被安排先去齋堂吃午餐,可以休息片刻,待會兒再去五觀堂外的齋飯分發點接替還沒吃飯的師兄(義工不分男女長幼,統稱為「師兄」)。梁曉蕓一邊咀嚼完最后一塊饅頭,一邊對自己進行列夫 · 托爾斯泰式的打氣:決定了,應當愛、應當勞動!就這樣。

菜品以卷心菜、粉條、木耳、土豆、豆腐炒制。排隊吃齋的人以老年人為主,也有部分中年人,年輕人較少。

家住石景山老山西里的董慧芳今年 72 歲。逢初一、十五來靈光寺領齋飯吃,是她每個月的固定活動 —— 這個習慣從她退休以后延續至今。前三年,因為疫情,靈光寺數度暫停齋飯布施,萬幸,這個春天,一切都重新好了起來。

布施現場準備了環保塑料碗,不過董慧芳習慣自己帶一個不銹鋼飯盒來,這是她的經驗總結:自帶容器,不僅環保,還能節約排隊時間。今天的齋菜跟以往沒太大區別,卷心菜、粉條、木耳、土豆、豆腐,配一個扎扎實實的白面饅頭。都是頂樸素的食材,但無論吃過多少回,董慧芳還是覺得,靈光寺齋飯的滋味無與倫比。大概家里的電灶始終炒不出這股子鑊氣,自然也炒不出神明賦予食物的精神價值。

等待布施的人比預估的更多,炒菜分發告罄,廚房臨時趕制了兩盆涼拌豆腐絲,夾饅頭吃。

下午 1 點,最后一盆臨時趕制的涼拌豆腐絲也分發見底,梁曉蕓可以去休息了。她敲了敲自己早就僵硬酸疼的手臂,掏出手機。室友玲子的消息跳出來:「我在素齋館這吃飯,你忙完跟我說,我們一起去看佛牙。」

玲子說的素齋館,位于靈光寺對面,全名「名寶 · 招仙素齋」,由八大處旅游服務公司經營,平時提供零點菜單,逢初一、十五這樣客流量較高的時候就改為自助餐形式,58 元 / 位。

名寶 · 招仙素齋自助餐,每位 58 元,付款后自取餐盤打飯菜,不限次不限量。

與大部分面向中低消費群體的那類自助餐一樣,招仙素齋的菜品走的是「以量取勝」的路線,品類相對來說比較齊備,涼菜(如豆腐絲、拍黃瓜、涼粉)、熱菜(如炸蘑菇、素香腸、魚香肉絲、煎豆腐、地三鮮)、主食(米飯、刀削面、餃子、玉米、南瓜、地瓜)、水果(真心黃桃罐頭、小番茄、西瓜、哈密瓜)、湯水(羹湯、豆漿)一應俱全,調味則重油重鹽,「下飯」為旨。

雖然玲子覺得這頓飯沒那么好吃,但又覺得此行不虧。她看到了一幅別開生面的人間圖景:在一個沒有明文規定的情境里,形形的人在宗教氣氛的熏染下默契地決定在一定程度上約束自我的行為。

自助餐提供的真心黃桃罐頭廣受歡迎。

餐廳中雖然有嘈嘈切切的交談聲,但刺耳的大聲喧嘩是不存在的;人們在行動之間不自覺地互相禮讓,甚至同桌的陌生人也可以自然地發生交談,分享食物。就在剛才,玲子在鄰座姑娘的照拂下吃到一粒新鮮出鍋的五福水餃,小白菜香菇餡的。這頓齋飯,玲子想不出會有任何更好的收尾方式。

下午 3 點 45 分,李瑞給廣濟寺入口的朱漆門落上鎖。5 點,梁海龍和老金已經在陽坊涮肉店坐定,沒到他們慣常的吃飯時間,但兩個人都覺得挺餓。晚上 7 點半,天剛黑透,梁曉蕓將床邊的臺燈按滅,在遁入黑甜夢鄉之前,她想起托爾斯泰那段話的后半句:很累,不想愛,也不想勞動了。